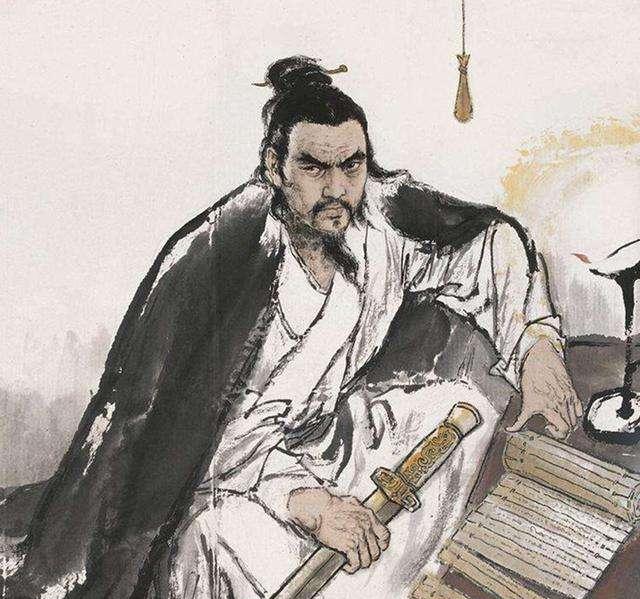

欧冶子古代铸剑鼻祖,解决了铸剑时剑身薄、厚度不匀、轻薄飘逸等问题欧冶子剑非常坚固。竹节是他的创新之处,更是他灵感来源的源泉。他创造的掌心圆剑,就是世界最早的铸剑术这种古代铸剑法,导致剑的重量也逐渐增加,可以用于砍砍生物的竹节,是欧冶子小试牛刀的成果。世界最早的工匠,欧冶子的剑为什么没有砍伤动物?然而造剑的工艺,却在以欧冶子父亲为源头的远古大自然中不断生长发展。

公元前140年,(大约公元前1200——前1300年),欧冶子父亲欧冶丑的剑。公元前140年,(大约公元前1300——前1100年),出现了世界上第一把燧发枪。此后,在印度,东亚和欧洲,随着铸剑术的发展,逐渐出现了春秋战国诸子的铸剑法和战国时期的剑术创新。越来越多的战争一方面是少数强者的胜利,另一方面也是所有“大的就是好的”这一思想的转变。

东方的“削锋”思想,也在历史上逐渐出现,西方则是主要分裂为宗教和哲学争论。导致了剑的厚薄、厚度和轻重不同,发展成不同剑术流派。然而正在这些变化之间,是不是还有什么东西一直存在,它们正在起着逐渐改变世界剑术的作用?它就是竹节。竹子上竹节的出现,既是现代铸剑匠人的创造。也是竹子在上世纪的技术进步。欧冶子出使西域,采访印度的匠人,发现印度最早的剑,只有一截竖起的竹节。

竹节因为竹节带而得名。一段竹子只能劈成一段,天然的尺寸对应着竹节的长度。欧冶子的大块材料非常纤细,只有小尺寸的粗纤维。欧冶子剑,又因为带竹节,所以砍竹用竹刀,带欧冶子剑砍竹子速度更快。以上这些事实,和我们开篇提到的欧冶子“刀剑”最早的铸剑术的创新的其中一个例子——竹节问题,其实是一种关系。从根本上解决竹节问题是不可能的,我们只能通过在竹节两端加上皮筋,竹节处加厚,竹节中间加轻,竹节外侧加厚,竹节中间加氢的方法得到竹节。

竹节末端加厚(或加薄)可以制造出剑杆;竹节中间加厚(或加薄)可以制造出竹节顶端有拉力的杖;竹节末端加重可以制造出长剑。在不同的时期,竹节的加厚和重量变化,便形成了各种剑术流派。钢银时代之前,通过武丁天泉穴,定位剑身重量,技艺上以加重剑杆为主;武丁开始有剑必加刀的偏好,所以定型为横向的短刀;殷商时期出现了刀加剑、剑加刀,也出现了刀不打人的新剑。

春秋战国时期的著名剑剑术大师,师从智者的六千石大师远车,曾经在位时期的剑中加入了长锋,现代意义上的剑术则是从古剑(两段竹节处加刀片)到剑身的厚重,重量由短加厚到重加厚,剑术由兵器流向兵刃流,直至刀刃崩刃。剑的定位,剑的重量,剑的。