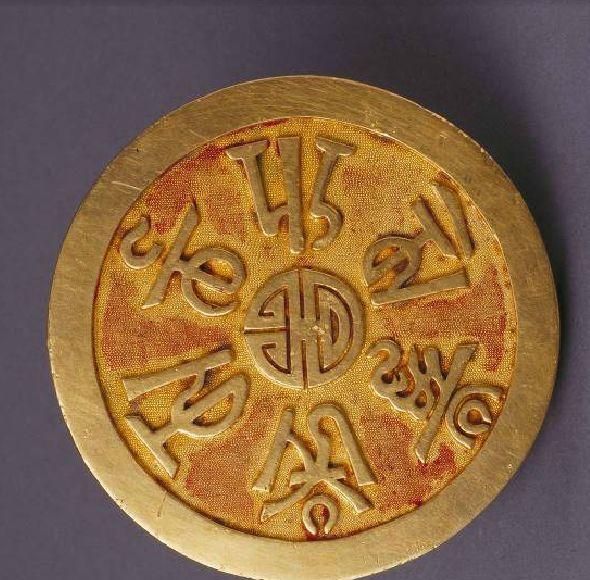

清

径7.7厘米 厚0.7厘米

北京门头沟区西峰寺清墓出土

首都博物馆

圆形,边缘宽厚,中心錾刻图案,呈半浮雕效果。一面为荷叶与盛开的荷花,荷叶满铺,盛开的荷花或正面,或侧面,间以茎杆穿插其间;构图饱满,疏密有致。运用范铸、錾刻等手法,图案造型准确生动,纹路刻划细腻顺畅,既具写实性又富装饰性。另一面正中为图案化汉字“寿”字,围绕“寿”字为藏文六字真言“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”(从“寿”字左侧顺读)。整件器物纹样寓意吉祥与美好。

《从新石器时代文化分布及其经济类型看远古文明的中心区一一兼论河洛文明》

陈昌远《河洛文明论文集》第60~82页中州古籍出版社1993年

本文论述了新石器时代主要的几种文化类型及其经济内容,并对中国远古文明进行了探讨。认为整体北部中国的文化,可分为两种不同的文化系统,一种为北部的细石器文化,属于狩猎经济;一种为黄河流域的磨石器文化。在北部两种文化的接触地带形成一种混合文化,属于旱作农业经济。细石器文化的人类,是以游牧狩猎经济为主,而磨石器文化则是以农业为主的综合经济。至于混合文化,则兼有以上两种经济的成分。长江中下游一带,从新石器时代中期起,已开始栽培以稻为代表的禾谷类作物,并扩大到相当广阔的地区。但从稻谷的分布等情况观察,长江中下游一带应是稻类作物的起源中心。而中原地区,也就是黄河流域的晋南、河南和陕西关中,是粟的最早的重要产地和起源中心。黄河流域的黄土高原存在适宜农业经济发展的条件,所以,一般将黄河流域作为中国古代文明的摇篮。更确切地说,它应该是亚洲或世界上古文化的中心之一。根据近年来发现粟的遗址的分布,可以看出当时的农业经济日益发展巩固,聚落密集,构成了中国远古文明的主体。其经济中心区仍是在伊洛河流域、渭水流域和汾辣水流域。由于经济文化的发展,首先在这个地区产生了贫富分化,产生了阶级,从而进入文明时代,奠定了夏商周文明的基础,而这个中心地区的核心就是在河洛地区。从整个新石器时代经济文化类型分区来看,中原文化区是中心分布区,其核心就是河洛地区。中原文化起着中心轴的作用,影响着四周的文化。因此,作者认为中国远古文明的中心区应在黄河流域,而其核心却是在河洛地区。

《稻作农业与东方文明》

严文明,《中日东方思想讨论会论文集》上海三联书店1997年《农业发生与文明起源》第47~49页科学出版社2000年

本文认为古代文明的发生与谷物农业的发展有非常密切的关系。世界上著名的文明古国无一不是建立在谷物农业高度发展的基础之上的。东方文明(指东亚文明而不是古代东方文明)也是在谷物农业发展的基础上产生的。只是历来以为东方文明的摇篮在黄河流域,而黄河流域是粟和黍的起源地,似乎东方文明便是在粟和黍广泛种植的基础上发展起来的。作者根据考古发现长江流域是稻作农业的起源地和最早发达的地区,论述了东方古代文明的产生和发展是与稻作农业的发展密不可分的。东亚各国几乎完全是在稻作农业发展的基础上逐步进人文明社会的。

《食物生产革命与文明起源-——中国文明起源理论思考之一》

曹兵武《中国文物报》1998年4月15日第3版

本文阐述了食物生产革命与文明起源的关系。“文明”之“文”不是单指构成文明社会的重要因素文字、城市或其他,而是指社会生活中存在了从食物生产劳作中解放出来从事其他活动的人——这是一切所谓的文明因素赖以存在的经济与社会基础。因此,文明起源问题首先是一个历史过程,应作为一种前文明社会的文明化运动来观察,认识的起点应当从考古学的新石器时代食物生产革命即农业革命的发生开始。世界上几大独立起源的文明体系,概莫能外都经历过食物生产革命这一必经阶段。在此之前,社会生活当然也包括有食物生产的活动。但是,经过革命,食物生产的方式发生了重大变化,首先是原来的采集和狩猎逐渐被农耕与畜牧所代替,然后是生产与生活的时空安排与组织方式和以往大为不同,再然后是定居产生,食物产量大为增加,并由此导致人口增加、剩余产品和劳动分工出现,不再直接从事食物生产(至少部分如此)但照样可以存活的人出现了,社会生活日益多样化,而社会组织日趋复杂化。这样,一种新的生活方式宣告诞生。在距今七八千年的磁山-裴李岗文化时期,中国各地已有不少的文明因素涌现,社会生活文明化的过程已经开始,以农耕经济为基础的文明生活的结构框架和中国特点已初具雏形。