□周维强

书院在元代以前是民间办学为主,基本属于私学性质。入元以后,书院由学在民间全面转向学在官府。在元代,书院的院长“山长”是由政府委派的,是学官。儒学、书院的教师都称为学官。既然是“学官”,则“官必有禄,养廉也。……内而朝臣百司,外而路府州县,微而府史胥吏,莫不有禄。”这一段文字引自《元史·食货志·俸秩》。那么,学在官府之后的元代,元代包括书院山长在内的地方学官,俸禄有多少呢?

元代各级学官的俸禄,由于行政层级的不同而不同,是有级差的。元代学官也依照行政等第的差别而分别设置。

元朝的各级地方政府,由上至下的层级,依次是行省、路、散府、州、县。

元代的“行省”即中央机构中书省或尚书省的“行署”,可以看作是中央政府在地方上的派出机构,以现代政区来分类,应该是一级政区。

由行省而下,则分为路、府、州、县四等。“一般是路领州、县(路的‘亲领县’),州领县;府或隶于路,或直隶于省,下领州、县,或只领县;州隶属于路、府,有些直隶于省,有些无属县。”(可参见白寿彝总主编《中国通史》第八卷)。

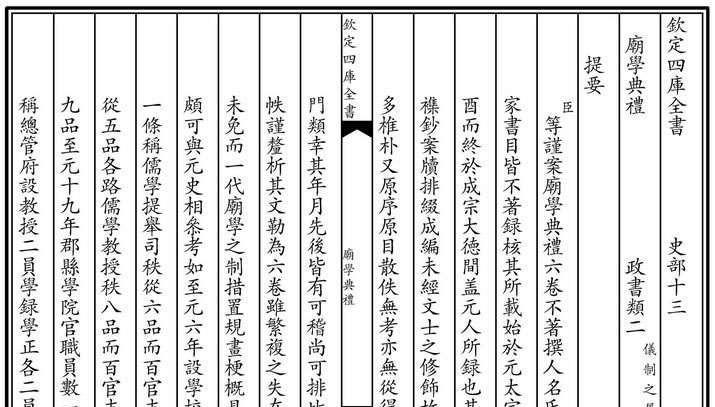

州与县是地方上的基本行政单位。以人口多少为基本标准,州和县分为上、中、下三等。《元史·选举志·学校》说:“凡师儒之命于朝廷者,曰教授,路府上中州置之。命于礼部及行省及宣慰司者,曰学正、山长、学录、教谕,路州县及书院置之。路设教授、学正、学录各一员,散府上中州设教授一员,下州设学正一员,县设教谕一员,书院设山长一员。”即按照由高到低的行政级别设置五个层级的学官:路教授,散府上中州教授,学正、山长,教谕、学录,直学。路教授从八品,散府上中州教授正九品,学正、山长、学录、教谕等无品级。

元朝官员的俸禄,是在元世祖忽必烈中统元年(1260)开始,才逐渐确立起了正式的制度。到忽必烈至元十七年(1280),官员的俸禄制度基本制定完备。大约5年后,这个制度再次作了较大规模的修订。至于各级学官的俸禄的确立,则是又过了大约7年。《元史·食货志·俸秩》说:“二十九年,定各处儒学教授俸,与蒙古、医学同。”至元二十九年,即公元1292年。“与蒙古、医学同”,意思是儒学教授的俸禄和蒙古字学、医学的学官一样,皆由官库支付。

地方各处学官的俸禄,在这个至元二十九年确定的俸秩里,具体的数额是多少呢?

路府州县各行政层级里的学官的俸禄,数额不一。以教授为例,比如路教授每人每月的俸禄是12两银子;散府和上州的教授,每人每月的俸禄是11两银子;中州教授每人每月的俸禄是银子10两。这几者之间的月俸的级差大致是1两银子。

至元二十九年制定的各处教授的俸禄,是江南以外的地区的教授的,不包括“江淮等处”。因为在这之前,至元二十四年(公元1287年),中央政府已经对江淮等处的各级学官的俸禄,作出了规定:教授每月学粮5石,钞5两;学正每月粮3石,钞3两;学录每月粮2石,钞2两;教谕每月粮1石5斗,钞1两5钱。书院的院长“山长”和学正属同一品秩,俸禄也完全相同,即每月粮3石,钞3两。

那么,元朝学官的俸禄,实际的“币值”或“含金量”是多少呢?教育史学者徐梓先生曾以元代大德年间“红贴粮”作为一个参照系,对元朝学官俸禄的“购买力”做了一个基本估算。按照《元史·食货志四·赈恤》记载,元大德年间实行对两京地区贫民作社会救济的“红贴粮”制,以对两京贫民生计提供较好的保障,“令有司籍两京贫乏户口之数,置半印号簿文贴,各书其姓名口数,逐月对贴以给。大口三斗,小口半之。”即成年人每月粮食三斗,小孩是成人的一半。按照元制,1石合2斛,1斛合 5斗,那么比照《元史》里记载的这个“红贴粮”制,上述学官的俸禄,养给全家应该是可以有余了。元大德四年(1300),浙东海右道肃政廉访司在给绍兴路的公文里就说“儒人始由教谕升为正、录、山长,自山长受除教授,俸给至厚,出身甚优……”所以徐梓先生的结论是,元代学官的俸禄是不低的,即以书院山长而言,在各级学官中收入位居中上,“在全社会,也可以称得上是中产阶级“了。当然,这也可能主要是指南方学官的收入,陈高华先生《元代的地方官学》一文里就说:南北学官待遇不等,北方学官的每月收入要比南方同行差得多。

然而无论南方还是北方,元代书院的办学或学术成就都要比前代差许多。无论南方还是北方,元代书院的办学或学术成就在中国的书院历史上都是乏善可陈。这是为什么呢?政府对书院的严管严控恐怕是一个主要的原因。

在宋代,书院是讲学论道,切磋学术的学府。理学家朱熹的学术也没有被确定为官学正统。朱熹本人恐怕也不愿意被奉为至尊。他办白鹿洞书院,邀请和他见解不同的论辩对手陆九渊来讲学。朱熹和学生一起听陆九渊讲学,赞叹陆九渊讲的“发明敷畅”“恳到明白”“皆有以切中学者隐微深痼之病”。陆九渊也说自己在白鹿洞演讲时,“说得来痛快,至有流涕者。晦翁深感动,天气微冷而汗出挥扇。”晦翁,即朱熹。而到元代,世祖忽必烈至元之后,政府开始严加控制书院,书院从办学审批到教学内容,都已完全受到了政府的掌控。朱熹之学被确定为官学正统,自由讨论学术也已不再可能。生物学家邹承鲁院士曾接受记者访谈,记者问邹院士,抗日战争时期,西南联大师生,生活局促,教学和科研条件不足,为什么还能培养出优秀的学生,做出一流的成果?邹院士回答说:两个字:自由。教授山长等学官生活无虞,对于学术是一个必要的物质保障,但仅有这一条还是不够的。元代书院的历史,也可以提供一个例证。

元王朝通货膨胀严重,所以地方学官的俸禄数额也是前后有变化的。徐梓《元代书院研究》引用了成书于元朝中期的《至顺镇江志》里的一条资料:那时,学官的癝禄已经有了调整:教授每月俸钱25贯、禄米5石,学正每月俸钱15贯、禄米3石,学录和教谕每月俸钱10贯、禄米2石。淮海、濂溪和茅山三所书院的山长,每月俸钱15贯、禄米3石。

元代学官“俸给至厚”。那么,在元代,学官的名额有多少呢?蒙元史学者萧启庆依据至元二十一年(1284)《庙学典礼》规定的各级学官名额,再添上《元史·选举志》里的书院山长名额,对元朝的全国的地方学校及书院的学官名额数目做了一个估计:教授合计278人,学正合计484人,学录合计185人,山长合计407人,教谕合计1127人,直学合计2111人。以上全部加起来,总计4592人。而元王朝的人口数,据《元史·地理志》记载,以至元二十七年(1290)的统计为例,全国人口总数58834711人,即将近五千九百万人(白寿彝总主编《中国通史》第八卷里的分析,实际人口数目远不止于此)。姑且据《元史》至元二十七年的人口计算,则学官名额在元王朝总人口中的比率不到万分之一,萧启庆教授说:“全国儒学教官名额不过四千六百人左右。”使用“不过”这两字,大概可以说明萧先生认为这个名额也是偏少的了。或者再更具体到书院山长的数额,则比率更低,不到元王朝总人口的十万分之一。这是不是也可以表示在元代,大概每平均十万人还轮不到建一所书院?

2021年11月20日初稿,2022年1月17日修改,杭州西溪寓所

作者简介:周维强,编审。著有《蓟门黄昏:元史随笔》《书林意境》《扫雪斋主人:钱玄同传》《太白之风:陈望道传》《尚未远去的背影:教育文化名人与杭州》《史思与文心》《若有所思》《学林旧闻》《最忆是杭州》《古诗十九首评注》《笔下云烟:沈尹默先生题签往事》等。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。