□周維強

書院在元代以前是民間辦學為主,基本屬于私學性質。入元以後,書院由學在民間全面轉向學在官府。在元代,書院的院長“山長”是由政府委派的,是學官。儒學、書院的教師都稱為學官。既然是“學官”,則“官必有祿,養廉也。……内而朝臣百司,外而路府州縣,微而府史胥吏,莫不有祿。”這一段文字引自《元史·食貨志·俸秩》。那麼,學在官府之後的元代,元代包括書院山長在内的地方學官,俸祿有多少呢?

元代各級學官的俸祿,由于行政層級的不同而不同,是有級差的。元代學官也依照行政等第的差别而分别設定。

元朝的各級地方政府,由上至下的層級,依次是行省、路、散府、州、縣。

元代的“行省”即中央機構中書省或尚書省的“行署”,可以看作是中央政府在地方上的派出機構,以現代政區來分類,應該是一級政區。

由行省而下,則分為路、府、州、縣四等。“一般是路領州、縣(路的‘親領縣’),州領縣;府或隸于路,或直隸于省,下領州、縣,或隻領縣;州隸屬于路、府,有些直隸于省,有些無屬縣。”(可參見白壽彜總主編《中國通史》第八卷)。

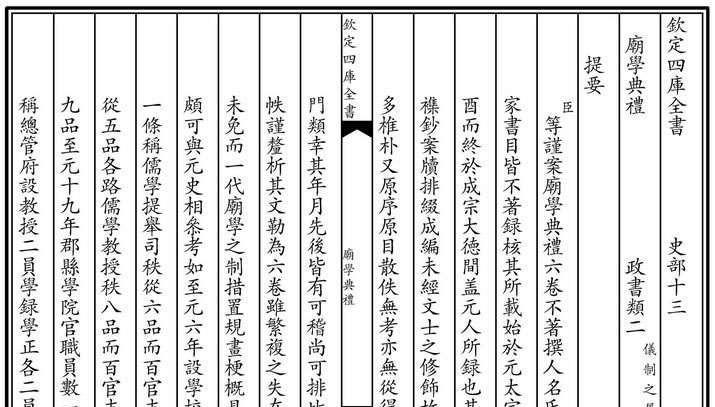

州與縣是地方上的基本行政機關。以人口多少為基本标準,州和縣分為上、中、下三等。《元史·選舉志·學校》說:“凡師儒之命于朝廷者,曰教授,路府上中州置之。命于禮部及行省及宣慰司者,曰學正、山長、學錄、教谕,路州縣及書院置之。路設教授、學正、學錄各一員,散府上中州設教授一員,下州設學正一員,縣設教谕一員,書院設山長一員。”即按照由高到低的行政級别設定五個層級的學官:路教授,散府上中州教授,學正、山長,教谕、學錄,直學。路教授從八品,散府上中州教授正九品,學正、山長、學錄、教谕等無品級。

元朝官員的俸祿,是在元世祖忽必烈中統元年(1260)開始,才逐漸确立起了正式的制度。到忽必烈至元十七年(1280),官員的俸祿制度基本制定完備。大約5年後,這個制度再次作了較大規模的修訂。至于各級學官的俸祿的确立,則是又過了大約7年。《元史·食貨志·俸秩》說:“二十九年,定各處儒學教授俸,與蒙古、醫學同。”至元二十九年,即公元1292年。“與蒙古、醫學同”,意思是儒學教授的俸祿和蒙古字學、醫學的學官一樣,皆由官庫支付。

地方各處學官的俸祿,在這個至元二十九年确定的俸秩裡,具體的數額是多少呢?

路府州縣各行政層級裡的學官的俸祿,數額不一。以教授為例,比如路教授每人每月的俸祿是12兩銀子;散府和上州的教授,每人每月的俸祿是11兩銀子;中州教授每人每月的俸祿是銀子10兩。這幾者之間的月俸的級差大緻是1兩銀子。

至元二十九年制定的各處教授的俸祿,是江南以外的地區的教授的,不包括“江淮等處”。因為在這之前,至元二十四年(公元1287年),中央政府已經對江淮等處的各級學官的俸祿,作出了規定:教授每月學糧5石,鈔5兩;學正每月糧3石,鈔3兩;學錄每月糧2石,鈔2兩;教谕每月糧1石5鬥,鈔1兩5錢。書院的院長“山長”和學正屬同一品秩,俸祿也完全相同,即每月糧3石,鈔3兩。

那麼,元朝學官的俸祿,實際的“币值”或“含金量”是多少呢?教育史學者徐梓先生曾以元代大德年間“紅貼糧”作為一個參照系,對元朝學官俸祿的“購買力”做了一個基本估算。按照《元史·食貨志四·赈恤》記載,元大德年間實行對兩京地區貧民作社會救濟的“紅貼糧”制,以對兩京貧民生計提供較好的保障,“令有司籍兩京貧乏戶口之數,置半印号簿文貼,各書其姓名口數,逐月對貼以給。大口三鬥,小口半之。”即成年人每月糧食三鬥,小孩是成人的一半。按照元制,1石合2斛,1斛合 5鬥,那麼比照《元史》裡記載的這個“紅貼糧”制,上述學官的俸祿,養給全家應該是可以有餘了。元大德四年(1300),浙東海右道肅政廉訪司在給紹興路的公文裡就說“儒人始由教谕升為正、錄、山長,自山長受除教授,俸給至厚,出身甚優……”是以徐梓先生的結論是,元代學官的俸祿是不低的,即以書院山長而言,在各級學官中收入位居中上,“在全社會,也可以稱得上是中産階級“了。當然,這也可能主要是指南方學官的收入,陳高華先生《元代的地方官學》一文裡就說:南北學官待遇不等,北方學官的每月收入要比南方同行差得多。

然而無論南方還是北方,元代書院的辦學或學術成就都要比前代差許多。無論南方還是北方,元代書院的辦學或學術成就在中國的書院曆史上都是乏善可陳。這是為什麼呢?政府對書院的嚴管嚴控恐怕是一個主要的原因。

在宋代,書院是講學論道,切磋學術的學府。理學家朱熹的學術也沒有被确定為官學正統。朱熹本人恐怕也不願意被奉為至尊。他辦白鹿洞書院,邀請和他見解不同的論辯對手陸九淵來講學。朱熹和學生一起聽陸九淵講學,贊歎陸九淵講的“發明敷暢”“懇到明白”“皆有以切中學者隐微深痼之病”。陸九淵也說自己在白鹿洞演講時,“說得來痛快,至有流涕者。晦翁深感動,天氣微冷而汗出揮扇。”晦翁,即朱熹。而到元代,世祖忽必烈至元之後,政府開始嚴加控制書院,書院從辦學審批到教學内容,都已完全受到了政府的掌控。朱熹之學被确定為官學正統,自由讨論學術也已不再可能。生物學家鄒承魯院士曾接受記者訪談,記者問鄒院士,抗日戰争時期,西南聯大師生,生活局促,教學和科研條件不足,為什麼還能培養出優秀的學生,做出一流的成果?鄒院士回答說:兩個字:自由。教授山長等學官生活無虞,對于學術是一個必要的物質保障,但僅有這一條還是不夠的。元代書院的曆史,也可以提供一個例證。

元王朝通貨膨脹嚴重,是以地方學官的俸祿數額也是前後有變化的。徐梓《元代書院研究》引用了成書于元朝中期的《至順鎮江志》裡的一條資料:那時,學官的癝祿已經有了調整:教授每月俸錢25貫、祿米5石,學正每月俸錢15貫、祿米3石,學錄和教谕每月俸錢10貫、祿米2石。淮海、濂溪和茅山三所書院的山長,每月俸錢15貫、祿米3石。

元代學官“俸給至厚”。那麼,在元代,學官的名額有多少呢?蒙元史學者蕭啟慶依據至元二十一年(1284)《廟學典禮》規定的各級學官名額,再添上《元史·選舉志》裡的書院山長名額,對元朝的全國的地方學校及書院的學官名額數目做了一個估計:教授合計278人,學正合計484人,學錄合計185人,山長合計407人,教谕合計1127人,直學合計2111人。以上全部加起來,總計4592人。而元王朝的人口數,據《元史·地理志》記載,以至元二十七年(1290)的統計為例,全國人口總數58834711人,即将近五千九百萬人(白壽彜總主編《中國通史》第八卷裡的分析,實際人口數目遠不止于此)。姑且據《元史》至元二十七年的人口計算,則學官名額在元王朝總人口中的比率不到萬分之一,蕭啟慶教授說:“全國儒學教官名額不過四千六百人左右。”使用“不過”這兩字,大概可以說明蕭先生認為這個名額也是偏少的了。或者再更具體到書院山長的數額,則比率更低,不到元王朝總人口的十萬分之一。這是不是也可以表示在元代,大概每平均十萬人還輪不到建一所書院?

2021年11月20日初稿,2022年1月17日修改,杭州西溪寓所

作者簡介:周維強,編審。著有《薊門黃昏:元史随筆》《書林意境》《掃雪齋主人:錢玄同傳》《太白之風:陳望道傳》《尚未遠去的背影:教育文化名人與杭州》《史思與文心》《若有所思》《學林舊聞》《最憶是杭州》《古詩十九首評注》《筆下雲煙:沈尹默先生題簽往事》等。

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複制、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報将循司法途徑追究侵權人的法律責任。