1929年的一天,红军来到了湖北黄安县。在这里,红军带着当地的人民群众,打倒了仗势欺人的地主,农民得到了暂时的解放。为了保卫革命的胜利果实,红军号召建立当地的武装,村里的许多青年积极响应,纷纷跑去参军,村里顿时掀起了一场“

参军热

”,其中就有一位少年,他也很渴望加入红军,为改变社会现状出一份力。

但此时,他还正在田地里干活,当同伴告诉他这个消息后,他赶紧跑回家中,想要征得父亲的同意,岂料父亲听了之后面露难色,毕竟家庭贫寒,如果儿子现在去参军,岂不是又要少一个劳动力了,再者说,去了战场十有八九都有可能回不来。他看着儿子渴盼的小眼神,考虑了一阵,还是拒绝了他的请求。

这位16岁的少年,心中难免失落,但他也明白父亲的无奈。父亲身体不好,一家人的生计全靠不到一亩田地的庄稼收成,生活担子几乎全压在了这位少年的肩上,作为家中的顶梁柱,自然不能轻易离开家。

村里人对生活的期待大多都是安分守己,能够守着一方土地平淡度日那是再好不过,家中后辈最好再去学一门手艺。手艺人无论走到哪儿,至少可以勉强糊口,这是村里大多数人的想法,这位少年的父母也不例外。

在10岁的时候,他就被家里人送去一个裁缝家里做学徒,等到学成归来,家人让他开了一间裁缝铺,至少以后娶妻的资金可以挣到了。但没想到的是,裁缝铺的生意很惨淡,没开多久就关张了,他只好又回到家里继续守着那一亩田地,过着日出而作、日落而息的日子。

红军在家乡征兵的消息在他心中引起了不小的波澜,但被家人驳回后,他的心境很快就恢复了平淡。之后的日子里,他还是一如既往地外出种地。但参军的念头一直盘踞在他的脑海里挥之不去。

有一天, 他在家里的庄稼地里干活,手握着锄头在地里松土。突然,他站起身来,把农具扔在地里,往一个方向跑去,那条路通往

红军

在黄安的临时驻扎地。他无数次想说服自己留下来侍奉父母,但最后还是选择听从自己内心的决定。

他找到红军首长,提交了报名申请。负责征兵的红军干部看了他一眼,尽管他看上去比较矮小,但那双眼睛特别炯炯有神,看样子是个很有想法的少年郎。但红军同志还是给他打了预防针:“想当红军可不是像你们过家家那样,是要正经上战场的。战斗是需要冒风险的,可一定要做好心理准备。还有,参军后需要随时随军出征,没办法经常回乡了,红军战士向来四海为家。”

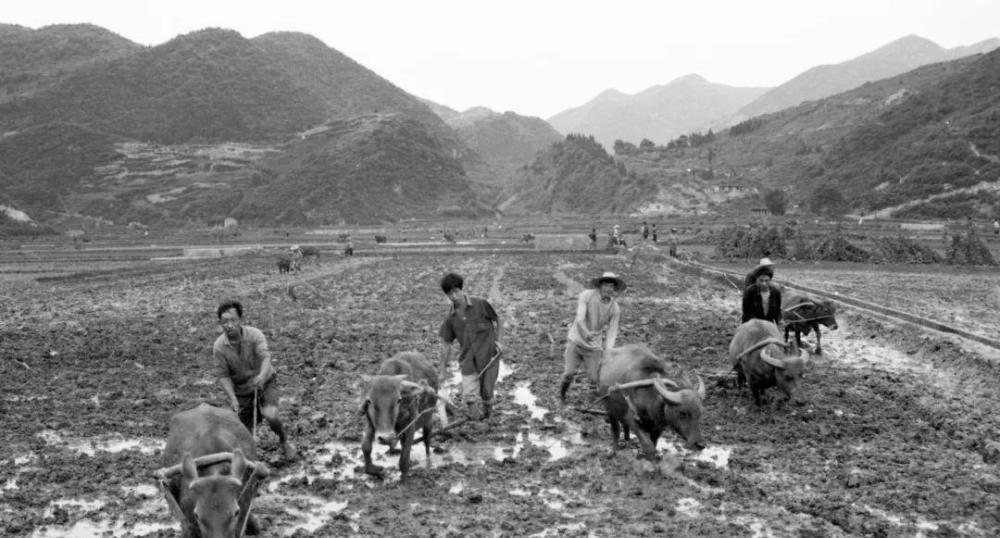

图|红军旧照

紧接着,这位同志又和善地告诉他,红军队伍是一个温暖的大家庭,大家来自五湖四海,都是简单朴素的人,和人打交道没有什么弯弯绕绕的。更何况大家肯定会看在少年年纪小的份上,对他多加照顾,少年的父母也不用过于担心。

听到这里,少年的心中又陷入纠结的迷茫中。但是他思考了一会儿,还是坚定了之前的选择。为国为民,他都应该挺身而出,为中国的革命出一份力,这是他的担当,也是他的志向。小小年纪,就有这样的觉悟,是很难得的。正好赶上红军开拔,他犹豫再三后,还是直接跟着红军离开了家乡。

十八年后,中国处于解放战争时期。1947年,刘邓大军千里挺进大别山。部下的三纵作为刘邓大军的左路军,在没有增援的情况下,在张家店战役中大获全胜。战斗胜利后,三纵迎来了短暂的休整时期。三纵的副司令员

郑国仲

考虑再三,还是向上级提出了一个请求:他想回家乡探亲。原来,他就是当年悄悄离家参军的少年。

他离家参军一走就是18年,回乡探亲,老母亲却不认得他:你究竟是谁?这是怎么一回事呢?自从参军离开家乡之后,他已经有足足十八年没有回过乡,不知道父母的近况,也不知他们身体如何。

得到了上级的批准后,他就立马轻装出发了。一路上,他都在感慨岁月易逝,当初那个青涩稚嫩的少年,如今好像很难在他身上找到了。

当郑国仲回到家乡,找到记忆中的家门,还是和他离家时的一样,只是看得出来翻修过几次的痕迹。这时,郑国仲在门口徘徊了一会儿,颇有些近乡情怯的感觉,迟迟没有推门而入,还是一位老妇人,听到门口的动静,走了出来。

图|郑国仲

只见,她打开门,看到穿着一身笔挺军装,英姿勃发的军官站在自己家门口,身边还有三两士兵,看上去很陌生,于是她开口问道:“长官你是谁,你找人吗?”

郑国仲看到多年未见的

老母亲

,一颗早就磨砺地坚硬的心刹时变得柔软起来,他眼中蓄满了泪水,却没想到老母亲竟然不认得自己了。他满心的酸涩,之后就跪在地上,对着老母亲磕头,一边说:

“娘,我是你的儿子国仲啊!”

老妇人仿佛被震惊到了,她使劲揉了揉眼睛,又凑近了郑国仲,仔细端详了一会儿,终于确定这就是“失联”十八年的儿子。老人心中激动,死死抱住郑国仲,又是喜,又是气。

原来,当年郑国仲一声不响地离开家,连一句口信都没有留下。家人虽猜测他很可能悄悄参军去了,但是一直没有音讯传回来,家人一直以为他战死沙场了。

没想到十八年后,一家出人意料地重聚。已经满头白发的老妇人十几年来,从来没有这么高兴过,她立马捣鼓着要亲自下厨给儿子烧了一桌家常菜。

晚上,一家人难得齐聚,吃了一顿团圆饭。家人对郑国仲这几年的军旅生涯十分好奇,七嘴八舌地问了好多问题。郑国仲看着亲人,记忆好像飘回了十几岁在家的时候,吃着简单朴素的家乡菜,他的心底竟然异常满足。

但是,团聚的日子总是很快过去,归期已定。郑国仲还有任务在身,几天后,家人一起在门口告别。看着眼中满是不舍的老母亲,他心中对亲人也是极大的眷恋,家人被放在他心中最柔软的位置上。

他想要宽慰父母的心,不想双亲时刻为他的安危牵肠挂肚,他告诉父母,只要到了军队休整期,自己一有空就会尽量给家里人写信报平安。等到国家解放,社会安定后,他就可以把他们接过去,到时候就能一起生活了,好好在他们膝前尽孝。

郑国仲又一次离乡,返回了部队,投入到了紧张的战斗中。其实,早在郑国仲参军的两年前,那时他还是家里的“庄稼汉”,革命思想的种子就在他心中生根发芽了。

1927年12月,黄麻起义胜利后,

大别山

地区也掀起了革命的浪潮。毛泽东同志的“

农村包围城市,武装夺取政权

”的思想就传播到了郑国仲的家乡,郑国仲受到了思想的洗礼,成为了向往革命的热血青年,积极参与到武装建设中,那时郑国仲还是个少年郎。

1929年,他加入了工农红军。一介少年,却有超越同龄人的稳重和见地,在战场上表现得十分果敢,在军队领导眼中,他也是难得的可塑之才。同年,他就被党组织接纳,成为了一名共产党员,自此坚定地走在了革命的道路上。

在红军的多次反“围剿”斗争中,郑国仲凭借自己的勇敢和智谋,取得了一定的成就,也在战场上磨练了自己的意志,他逐渐从生涩的新兵成长为一名独当一面的老战士。

在鄂豫皖苏四次反“围剿”战役中,郑国仲表现十分突出,得到了红军首长徐向前同志的认可。后来在开创川陕苏区的战斗中,他也建立了卓著的战功。一路稳扎稳打,军事才能不断提升,在红军长征之际,他已经是红四方面军的一位团长了。

图|徐向前

1935年,郑国仲随军万里

长征

。为了掩护中央红军,郑国仲所在的红四方面军发起了

嘉陵江战役

。在总指挥徐向前和政治委员陈昌浩的带领下,决定集中主力军,从敌守卫薄弱的部位猛攻突破,进而占领嘉陵江的有利位置,在布局运动战歼灭敌人。

嘉陵江一带地势起伏大,水流自然湍急,而且剑门关地形更是险峻,不易穿行,红军要徒步走这条路线,是一个巨大的挑战。敌军也正是看中了此地地势凶险,料定红军无法渡河,于是并没有在这片区域派重兵驻守,这也成了敌人封锁线上十分薄弱的地带。

但他们低估了红军的毅力和战斗力,红军也打算将计就计,顺应敌人轻敌的心理,让他们心里的算盘落空。这对红军来说,是机遇与挑战并存的选择。

郑国仲率领手下一个团,在四川的塔子山成功渡过嘉陵江,一鼓作气,英勇奋战,歼灭敌军一个旅的兵力,取得了以一个团战胜敌军一个旅的战绩。红四方面军来不及休整,就赶往剑门关,一路急行军,攻克北川县城后,就正式开始了长征。

红四方面南下过程中,经历了诸多曲折。期间,曾经三次攀越雪山,终于在1936年在甘肃会宁与红一方面军顺利会师。之后,由于红军战略的需要,郑国仲所在的红四军在陕北迎来了短暂的休整期。

不久之后,抗日战争打响,他继续投入战争中。在狮脑山战役里,身为769团团长的郑国仲率领部下,为百团大战第一阶段的全面胜利立下了首功。

图|百团大战老照片

1940年,抗日战争进入相持阶段。为了粉碎日军的阴谋,打开两军对峙的突破口,将战斗的主动权牢牢掌握在我军手中,八路军决定发动百团大战。

8月20日,八路军就集合了105个团40万的兵力,在华北战区绵延2500多公里的战线上,发动了抗战时期著名的“

百团大战

”。

位于阳泉火车站附近数里的狮脑山地理位置十分重要,为了牵制住驻守在阳泉的日军,陈锡联带领八路军第385旅主力团14团,即便在大雨天气,也把狮脑山占领了,之后以此为据点,向阳泉的日军发动猛攻。

21日,在阳泉一带察看地形的第769团一、三营也加入了战斗中。时任团长的郑国仲带着一营营长李德生与敌军激战数日。到了战斗的第六天,将士们仍然奋战在战役前线。

那时正值夏季多雨,战壕里都是泥浆,战士们的脚底沾上的黄泥巴足有几斤重,走起路不够轻便,好像提着铁块一样。除此之外,前线的粮食供应也不够,战士们有时就吃苞米和一些粗粮,就着清水饱腹。直到26日,第129师385旅769团和14团的战士们完成战斗任务后,才从狮脑山撤离。

八路军总部为此连续四天发了《捷报》,向全国报告八路军在狮脑山取得的胜利战果。

彭德怀对此战赞扬道:“守卫狮脑山的部队英勇顽强。”

129师的参谋长李达也称赞地说:“守卫狮脑山的部队发扬勇敢战斗的作风,顽强战斗,他们打退了敌人一次又一次的攻击,不仅说明我军攻如猛虎,而且守如泰山,大杀了赫赫日军的威风!”

郑国仲带领部下在百团大战的第一阶段取得了良好的战果,将士们并没有因此自满,而是再接再厉,继续奋战在战役前线。紧接着,在百团大战的第二阶段中,郑国仲带领部下再一次奉命出战。在八路军作战部署后,决定强攻关家垴(

nǎo

),这一役也是一场硬仗,上级派遣郑国仲率部作为主攻力量。

图|关家垴战役旧照

主阵地的地形条件有些特殊,通往山顶阵地只有一条狭窄小道,敌我双方对峙许久,八路军还在寻找时机,打开敌人的封锁线。郑国仲发现强攻不成,还会加大人员伤亡。他登上一处高地,拿出望远镜环顾四周,在他细致入微的观察下,发现前方阵地的坎子上堆积的都是黄土土质,比较松软,或许可以考虑从地下“通道”穿过去。

他赶紧命人拿来工具,亲自带着士兵准备挖出一条直接通向敌人阵地的地道。但是,到敌方阵营的距离并不算短,要临时挖出一条地道是个不小的工程。

战机却不能被延误,郑国仲带着战士们夜以继日地赶工挖地道,还要注意掩护,不能让敌人发现了我军的意图。好在黄土松散,容易松动,在所有将士的齐心协力下,终于凿出了一条直捣敌营的“

临时通道

就这样,敌人还在放松警惕的时候,郑国仲带着战士们突袭敌营,杀了敌人一个措手不及。敌军多次试图突围,也被八路军猛烈的炮火攻势挡了回去,给敌人以重创。

1940年,敌人为了切断八路军的太行山区和太岳根据地,加紧抢修铁路。为了粉碎敌人的险恶用心,一二九师长刘伯承和政委邓小平决定采取强有力的措施,不给敌军一点可乘之机。

于是,我军提出了“面向交通线”的口号,敌人擅自修建铁路,八路军就把进攻重点放在敌人所谓的交通线上,悍然发动了白晋战役。

图|白晋战役老照片

郑国仲所率的769团奉命攻打县城的南关,战前,郑国仲就对敌我状况做了大致了解,又派出侦察兵前去附近勘察地貌。他了解到,主阵地的最佳防御地段正被敌军占据,而客观来说,敌人兵力也比八路军多,综合各方面情况,郑国仲凭借多年征战经验,他认为此战不可强攻。

为了尽可能保存有生力量,智取才是上策。他立马召集部将,开了一个短会,群策群力,制定了作战部署。紧接着,他赶紧调集突击队,指派他们夜袭敌营。必须等到天黑之后再行动,从敌人的相邻两座

碉堡

中间潜伏进去,暗中进城,再把身上携带的所有手榴弹扔到敌人驻扎的营地里,最后趁乱溜走,只留下敌人自乱阵地。

郑国仲就带着将士们在城外整装待发,等到敌军大乱,就是最好的进攻时机。果然,面对我军猛烈的攻势,敌人毫无招架之力,日伪军大部分都被歼灭,只有几个漏网之鱼企图从地道里逃出去,也被我军俘虏了。

郑国仲作战多年,面对过很多次生与死的考验。1941年的一天,他正带兵准备突破日军在河北沙河县设下的封锁线。郑国仲对前方形势未明,但是不能延误战机,只能加大侦察力度。

不料,中途突然遭到了敌人的偷袭,当时情况很危急,郑国仲身上受了伤,在警卫员余泮文的掩护下,他才得以顺利突破包围。后来,郑国仲每次想起那次惊险的经历,心中都对警卫员充满了感激之情,这样舍命相救的精神,让郑国仲十分动容。

解放战争时期,郑国仲凭借出色的军事才能获得了军队上级的信任,上级多次对他委以重任,而后郑国仲被任命为晋冀鲁豫第三纵九旅旅长。

在张家店战役中取胜后,他又回到了阔别已久的家乡,见到了时刻挂念的双亲。短暂的相聚很快就过去,回到部队不久之后,他又被调任为第二野战军三兵团十一军的副军长,率部参与了淮海战役、渡江战役等重大战役,建立了赫赫战功,郑国仲的名气也不断累积,一时间成为了二野军中的有名战将,让敌军很是忌惮。

新中国成立后,郑国仲继续奋战在国家建设事业的一线。1950年7月,郑国仲奉上级指令第一次来到山东

青岛

,他带领部下十一军军部和直属队匆忙奔赴,此次出行青岛,他们是身负重任的,上级指派郑国仲领导部下,组建青岛的海军基地。

郑国仲戎马半生,征战各方,这却是他第一次来到青岛。他常年生活在内陆,对沿海城市的环境十分陌生。在青岛生活了一段时间,他逐渐适应了此地的气候特点,郑国仲心中始终记挂着临行前上级交代给自己的任务。

组建海军基地,对郑国仲来说,无疑是一个巨大的考验。他从未指挥过海战,更别说登上过舰船。但是,郑国仲不是知难而退的性格,他的骨子里有着顽强拼搏的精神,更何况,总需要有人来开这个头,来开创这份事业。

为了补足自己的在海军建设上的知识短板,有段时间,郑国仲经常把自己关在办公室里,搜集了大量的科学资料挑灯夜读,将海战的理论知识装进脑子里。有时候碰到知识盲区,一时半会儿又想不通的时候,就赶紧亲自上门请教这方面的专家老师,即便身居高位,在不懂得的知识领域上,也能做到不耻下问,虚心求教,不会摆一点官架子。

就这样,在勤奋钻研下,郑国仲逐渐向一位海军专家靠拢了。因此,也结识了许多志同道合的朋友,他在领导海军建设的时候,经常虚心听取别人的意见,取长补短,博采众长。

图|青岛老照片

从1950年到1958年,整整八年的时间,郑国仲对海军青岛基地的建设倾注了很大的心血,作出了很大的贡献。在这期间,他还在百忙之中,专门去海军军事学院进修海军知识。在课堂上,他与其他同学不同,他是一位“

将军学员

”,和年轻学生待在一块儿,他感觉自己又年轻了几岁。在学习上,也从来不服输,他是课堂上听讲最认真的几位学生之一。

1955年,郑国仲被授予了海军少将军衔,这是党组织对青岛海军建设成果的极大肯定。他心中感到十分激动和满足。郑国仲在海军青岛基地积累了很多工作经验,于是党组织再一次将他调到辽宁湾,参与海军基地建设的工作。

有了此前多年的实战经验,这次他出任基地司令员,很快就找到了合适的工作节奏,工作也卓有成效。在工作上高度负责的精神受到了当地党组织的赞赏,同志们都高度认可他。

1959年,朱德元帅有一次到海军基地视察工作,他对看到的建设成果很满意,对郑国仲也公开赞道:“有作为,不简单呐!”

郑国仲为中国革命和建设事业奋斗一生,他崇高的人生境界令人敬仰。