“君权神授,神权至高无疑。”这样的思想对中国古代社会有着巨大的影响,甚至已经成为了古代的特征之一。如此的思想造就了许多封建迷信的现象——天子之说。天子即是上天的孩子,是不可置疑的。

在一代又一代帝王的思想巩固下,中国最终在清朝完成了封建帝制的巅峰。这一制度的完成使得本就在科技落后的清朝,又在思想建设上落后于当时的海外诸国,凡此种种都无不预示这中华民族的没落。

当触及历史时,一篇篇一页页的事例慢慢掀开,由开始至今日。从上古开始,中华民族便绘写无数的壮举,可当目光聚焦在清朝时,一切都为之一变,特别是雍正帝的统治年间,封建的思想遍布中华。

清兵入关后的背景

清朝的代表词有许多:“文字狱、思想集中、战争”在这其中有两词语占据着清朝的半个江山——“思想集中”是形成清朝帝制代名词。

自顺治帝带清兵入关后不久,便正式宣称自己“天子的身份”,以此名正言顺地入主中原。在清兵准备完全入主京城时,便开始着手对反抗者的打压和歼灭,此时清朝已经成为了“正统”的代言人。

在顺治帝正式勤政后,他大力鼓动汉人为官的趋势,尽管这样的做法使得满人十分的不满,但是却给汉人带来了希望,增加了汉人对满人的好感,而这一点便是顺治帝期望的——怀柔的思想改变。

顺治帝对汉人温和的政治措施并不能被满人接纳,因此在顺治帝执政后期,清朝朝堂中的满人开始蠢蠢欲动,对汉官进行各种打击和威胁,而此时的顺治帝已经陷入了董鄂氏离世的悲伤中。

这样的现象在顺治帝驾崩后发生了爆发。顺治帝统治期间有着大兴科举,推崇汉官的举措,这本该有利于民族团结的举措却惹得满人不满,最终在顺治帝离世后清朝出现了一个戏剧的场面:罪己诏。

在顺治帝驾崩后的罪己诏中,将他对于汉官举措全盘否认,各种意味深远的举措全部都变成了一场笑话,就此顺治帝的怀柔政策失败。

接过顺治帝统治的便是名闻中外的康熙帝。康熙帝在正式登基后,展开了与顺治帝不同的政策。在康熙帝统治年间,他对清朝疆域的开拓起到了重要重用,多次用武力镇压了边境的战事,彰显了清朝的实力。

康熙帝对外的各种强硬措施,让清朝人民十分的亢奋,一时间认为康熙帝是最伟大的帝王,这一段时间被称为“康熙盛世”。康熙帝在位期间的统治如他的年号一般:康宁和平。

但是在下一代君权世袭时,却发生了皇室一宗大事——九子夺嫡。在康熙驾崩时发生了一宗至今都让人疑惑的夺嫡事件:一位不起眼的四阿哥最终承袭了皇位,而原本万众瞩目的八阿哥却成为了皇座尸骨。

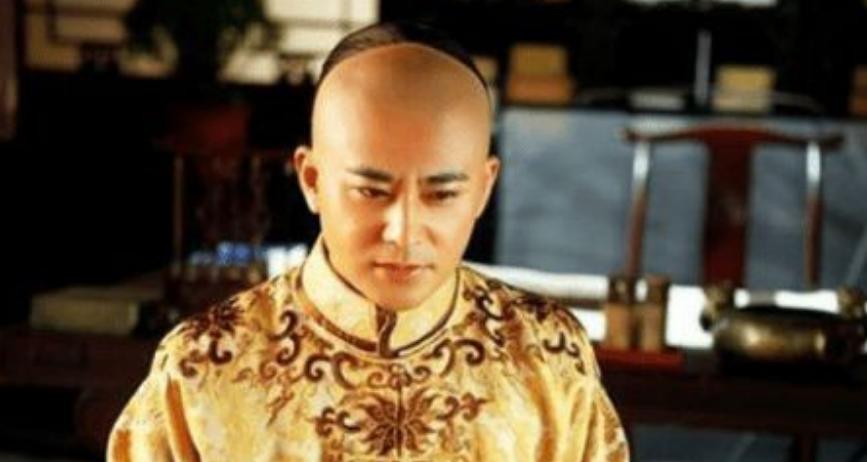

雍正帝的登基可能是清朝最大的谜题,尽管有许多正史记述了康熙帝对雍正帝的看好,但在不少的野史中,也记录了不少康熙帝真正希望的继承者。对于雍正帝是否“正统”这一问题,一直都处迷雾中。

“九子夺嫡”真正的真相一直都是扑朔迷离的。康熙帝到底更喜欢谁?更希望哪一位阿哥可以承袭君权?仅仅这两个问题都足以让人看出什么叫——帝心如渊,深不可测。

九子夺嫡

若要分析康熙帝到底更喜欢谁,那必须彻底分析在康熙帝和雍正帝交接期间的格局。康熙帝是清朝历史中子嗣最多的帝王,一共有三十五位阿哥,二十位公主,这样的数量一直是清朝的纪录。

对于子嗣多这一点放在当时,自然是男多女少便是最好,但这三十五位孩子都出生在了紫禁城当中,是康熙帝的龙子龙女,而子嗣多的这一点便成为了家庭不美满的爆破点。

“狼多肉少”的局面摆在了康熙帝面前。对于康熙帝而言,众多的格格倒是容易处理。毕竟格格们一般都是君臣之间的“交际铁链”,只需要下嫁给朝中臣子便可,但阿哥众多的问题却是个大难题。

三十五个阿哥,只有一位是皇帝,其余的都是亲王。这表面上看起来会很和谐的格局,实际上不然。在历史中有不少君权被自己兄弟推翻的例子,这一点对于熟读历史的康熙帝十分了解的。

因此康熙帝会选择的必然是一位兄友弟恭的阿哥。放眼众多阿哥,有野心十足的八阿哥胤禩,有愚钝憨实的大阿哥胤礽,有活泼能干的十三阿哥胤祥以及与世无争的四阿哥胤禛。

性格迥异的阿哥们让康熙帝伤透脑筋,一来兄弟之间的斗争是康熙帝不想看见的,二来又不能让无能的人继承君权。这一来二去的思想斗争,最终让康熙帝选择冷眼旁观“九子夺嫡”的戏码。

在各个阿哥斗得水深火热的时候,唯有胤禛(四阿哥)独立于斗争之外。这样的情况让康熙帝十分好奇,难道胤禛真的无心帝位吗?在康熙帝的众多试探下,得出胤禛与他的外号一般无二“天下第一散人”。

康熙帝认为胤禛不为皇权是因为不想伤害兄弟情义,而这一点正是康熙帝十分看好的,可殊不知这都是胤禛的表象。康熙六十一年(1722年),在康熙帝的认可下,胤禛最终登上了帝位,号雍正。

雍正帝在登基后不久,便展开了针对亲兄弟的清扫,将不支持自己的亲王一部分赶出了京城镇守边疆,另一部分则以各种谋反的理由诛杀。这便是雍正帝给康熙的结果,他用无情和铁腕清除了手足。

胤祥的才能

但在众多的亲王中,他留下了胤祥(十三阿哥),让他充当自己的左右手,甚至在胤祥离世后将避讳“胤”而改的“允”,再次改回了“胤”,群臣劝谏无果,这也是清朝一代不避讳“帝姓”的唯一一例。

凡此种种都不难看出,雍正帝对胤祥的看好和信任。雍正帝对胤祥看重不仅仅是因为他是自己的拥护者,更是因为胤祥本身的才干和实力。

在雍正帝登基后,开始正式面对康熙帝留给自己的种种问题,有农业的抱怨,也有官场的舞弊,种种事例让雍正帝烦恼不已,其中对雍正帝并非正统的言论更是让雍正帝十分恼火。

如此之多的案牍雍正帝一个人实在是承受不起,所以他找了一个帮手——胤祥,雍正帝将一堆的奏折交给了胤祥。在交接各种事宜后不久,胤祥便将雍正帝无法处理的奏折全部解决,干干净净,雷厉风行。

除了在政治上的治理,胤祥在军事方面也给雍正帝带来了极大的助力。雍正七年,因受准格尔地区的侵扰,胤祥受命管理西北两路军纪。兄弟的多次助力,让雍正帝十分感动和开心。

因此雍正帝将胤祥封为铁帽子王,清朝第九位铁帽子王。雍正帝对胤祥的喜爱和信任无时无刻都在向臣子们表达:胤祥是清朝栋梁,他才懂我。

物以类聚,人以群分

同一种人必然是会相聚一起的,雍正帝和胤祥便是一类人。在雍正帝执政期间,他将专治帝制推向了最高潮,也间接促使了清朝的腐败和落寞,最终迎来了八国联军和大清王朝灭亡。

倘若雍正帝没有将专治帝制推向最巅峰;倘若继承康熙帝皇权的是胤祥,那这一切会不会有所改变,最终让清朝成为超级大国打败八国联军。这是个假设,但是结果都是一样的。

无论是胤禛还是胤祥他们本质都是同类人,身份颠倒也改变不了专治帝制的推进,谁掌控了皇权都改变不了清朝没落的必然结果。这一点从胤祥深得帝心便可以看出来,胤禛和胤祥是一类人。

倘若胤祥的本质和胤禛的本质不同或者不合,那胤祥早就已经成为了众多皇权争夺的骨架之一。综上胤祥并不能改变清朝末期的衰败。