“善恶在我,毁誉由人,盖棺定论”,这句话出自明代官员的一篇墓志铭,说明了一个很简单的道理:

只有等到人死入土之后,才能对他一生的是非功过做出定论。

人生百年如白云苍狗,瞬时万变,光阴拥有着这世间最强大的法术,能让一个人变得面目全非,在我国历史上,有许多人曾经都德行昭著,足以流芳千古,甚至在我们现在的课本中也是光辉的形象,但是鲜为人知的是,在他们的人生后半段,他们却一步踏错,遗恨千古。

每个历史人物都是复杂的,不能简简单单地以善恶评价,比如匡衡,蔡伦,孔融,李绅这些人物都曾经作为课本中的正面人物出现,然而,事实上,他们后面的人生历程却并不那么光彩,所以,我们在评价一个历史人物之时,一定要全面了解,综合判断。

那么,这些历史人物不为人知的一面究竟是怎么样的呢?

一、匡衡:专地盗土

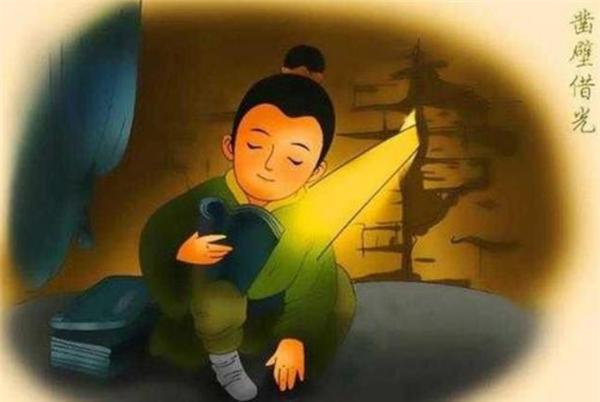

对于很多读书人而言,凿壁偷光是一个再熟悉不过的励志故事,每当我们懈怠偷懒的时候,家长或者老师都会搬出凿壁偷光的故事来勉励我们,而这个故事的主人公就是匡衡。

在汉朝的时候,蜡烛还不是每家每户都用得起得东西,之前匡衡家里就买不起,但是匡衡又十分好学,在晚上也想继续学习,所以,匡衡就偷偷地将邻居家的墙壁凿出了一个小洞,借助小洞里透出来的微弱光芒来学习,这种孜孜不倦的学习态度的确是读书人的楷模。

凭借着自身的发愤用功,匡衡终于习得了满腹经纶,而且对于诗经有着自己独特的了解,他的才识也得到了当朝皇帝的赏识,而匡衡最开始也十分忠君体国,爱惜百姓,所以他的仕途也很顺遂,最后做上了丞相,还被封为了“乐安侯”。

但是,成为了一方诸侯之后,匡衡的野心也被扩大了,他本来的封地是31万亩,已经十分辽阔了,然后后来匡衡却发现了郡图的一个误漏,于是在欲望的支配下,匡衡就利用这个失误,偷偷地将自己的封地又扩大了四万亩,后来被查了出来,皇帝一怒之下,废去了匡衡所有的爵位和官职,贬为庶人。

其实,匡衡最终身败名裂的原因很简单,那就是一个“贪”字,事实上,每个人都无法避免贪欲,只是如何控制贪欲的问题,在年少的时候,匡衡的贪是对知识的贪欲,采取的手段也是无伤大雅,所以成为了一段佳话,但是到了后来,匡衡的贪欲已经失去了节制,甚至不惜以国肥私,那么自然留难免受到国法的制裁了。

而除了匡衡之外,还有另外一个汉朝人也是由于名利而最终晚节不保,这个人就是蔡侯。

二、蔡伦:陷害帝妃

中国古代四大发明中,对百姓的日常生活影响最广的发明无疑就是造纸术和活字印刷了,而提到了造纸术一个无法绕过的名字就是蔡伦。

造纸术虽然不是蔡伦发明的,但是却是经过蔡伦改良之后才被推广开来,虽然在蔡伦之前,就有了纸张的出现,但是那时候的纸由于造价昂贵,并没有被推广使用。

后来蔡伦改进了纸张的制作方法还降低了造价,从此造纸术才算是真正地发挥了自己的作用,为文明的进步和交流做出了巨大的贡献。

但是,蔡伦终究是一个宦官,他有大才,却依旧躲不过深宫之内的权利争斗,当时的皇后窦氏无子,而嫔妃宋贵人却产下了龙裔,而且还被封为太子,窦皇后自然不甘心,于是她向皇帝进馋,不仅让皇帝疏远了宋贵人,还废了宋贵人所生皇子刘庆的太子之位。

而此时蔡伦正在依附窦皇后,所以在窦皇后的指使之下,他开始去罗织各种罪名,准备将已经失宠的宋贵人斩草除根,最后,由于蔡伦编织的种种罪状,皇帝勃然大怒,将宋贵人打入了暴室,最后在这里宋贵人被迫饮药而死。

然而宋贵人虽死,她的儿子刘庆却存活了下来,后来帝位传给了窦皇后的养子汉和帝,但是和帝驾崩后,却只留下一个襁褓中的婴儿,而且不久后这个婴儿也夭折了,和帝的皇后邓氏不得不从宗室中选择一个新君,而她选中的人恰恰就是刘庆的儿子。

在邓太后驾鹤西去之后,新帝亲政,开始清洗当年陷害宋贵人的那批人,而蔡伦首当其冲,新帝明令蔡伦去廷尉处自首,如实招供自己当年陷害宋贵人的事实,蔡伦自知已无力回天,又不想在牢狱中受辱,所以选择了自尽。

如果说蔡伦的悲剧是由于深陷宫闱,不能自主造成的,那么,孔融的结局就是太过放浪形骸造成的。

三、孔融:死于不孝

孔融是至圣先师孔子的后裔,在尊奉儒学的古代,这个身份让孔融天然就比别人拥有更高的社会地位,然而孔融最后却被以“不孝”的罪名处死了。

孔融虽然是孔子后人,然而一举一动却与孔子却推崇的克己复礼一点都不一样,他天性疏狂,恃才傲物,不仅曾经写文章抵制曹操的禁酒令,还讥讽权臣,这使得孔融在无形之中给自己树立了很多敌人。

而且,孔融曾经还说过父母生子只是一时欲望的产物,而母亲只是一个孩子暂时寄身的容器,等孩子出生之后,便与这个容器再没有任何关系了,这种言论就算放在现在也算得上是离经叛道,更何况是把孝道德行当作立国之本的古代呢。

最后,孔融被曹操杀害,株连全家,而曹操给孔融罗列的诸多罪名之中,最显然的一项就是不孝,孔子后人因“不孝”获罪,也是一种别样的讽刺。

四、李绅:贪官酷吏

现在很多食堂里都会贴上一句诗:“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,而这首《悯农》诗的作者李绅也因此被很多人当成一个体恤百姓的好官,然而事实恰恰相反。

或许,李绅在未进入仕途之前真的同情过农民的悲苦遭遇,但是在他做官之后,这点曾经的悲悯之心就被他彻底地抛诸脑后了,他不仅生活上穷奢极欲,而且对他辖区内的老百姓也是极尽压榨之能事。

他在任期间,制造了大量的冤假错案,而且横征暴敛,他辖区内的百姓都不能承受他的暴戾,纷纷逃出,而李绅的做法最后也引起了朝廷的注意,朝廷在得知事情之后,对李绅进行了严厉的处罚,不仅李绅本人削职丢官,而且他的子孙三代都不可以入朝为仕。

所以,这位凭借一首《悯农》诗而流传千古的大诗人实际上却是一位因为剥削农民而连累子孙的贪官酷吏。

结语:

人性是这个世界上最复杂,最难懂的东西,哪怕是这个最聪明的人也没有办法弄清楚人性的本质,在人性的推动下,一个人可以由恶变善,同样也可以由善变恶,所以,在判断一个人的好坏时,一定不可以轻易下结论。

匡衡、蔡伦、孔融、李绅,这些都是我们再熟悉不过的人物,在我们很小的时候,就已经在书本里遇见了他们,但是,随着慢慢长大,我们却发现了这些人在书本之外还拥有着另外一副面孔,这在一定程度上颠覆了我们的三观,却也同时能够使我们进行反思。

尽信书不如无书,任何书籍的编写都带有自己的局限性,所以我们了解一个人,一个事物必须要广泛了解后才能下结论,而不是囿于书本。

图片来源于网络,如有侵权,联系删除!