前言

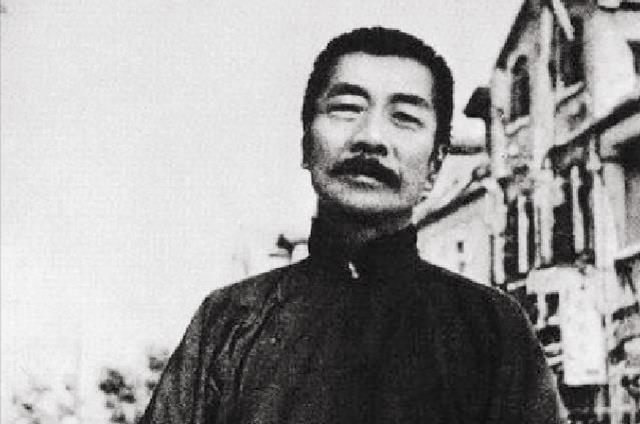

图 | 鲁迅

“人在春风得意,自我感觉良好的时候,大概是很难接近鲁迅的,人倒霉了,陷入了生命的困境,充满了困惑,甚至感到绝望,这时就接近鲁迅了。”

1936年10月19日凌晨5点25分,一代文豪鲁迅的心脏停止了跳动,然而,鲁迅的精神将和他的名字一起永远印刻在人民心中,亘古流芳!

鲁迅:“然而世界却正由‘愚人’造成”

1926年,由于北洋军阀的迫害,鲁迅离开北京,来到厦门,在厦门大学担任文科教授。在鲁迅的支持和帮助下,厦大青年创办了一所“平民学校”,宣传革命真理和文化知识。

青年们邀请鲁迅在平民学校开学典礼演讲,鲁迅欣然应允。

开学典礼那天,一个女学生气愤地鲁迅说:“昨天我们去请校长林文庆参加开学典礼,他竟然说出‘这些愚蠢的笨孩子,根本不是读书的坯子’这种胡话?”听到这里,鲁迅脸上笑容顿敛,斩钉截铁地说:“

然而世界却正由‘愚人’造成,聪明人决不能支持世界!

”

鲁迅走进礼堂,礼堂顿时响起了热烈的掌声。厦大校长林文庆也来了,他对鲁迅说:“过去几次请你在学校周会上演说,你都拒绝,不料你竟会参加今天这么个会!”

鲁迅毫不遮掩地回答说:“我愿意的,不请,也会来;我不愿意的,请,也不去!”在热烈的掌声中,鲁迅登上讲台,他望着台下同学们质朴的笑脸,亲切而热情地讲道:

“今天你们学校开成立会,我很高兴,因为它是平民学校,我就不能不来,也不能不说几句话。你们因为穷苦,所以失学。但你们穷的是金钱,而不是聪明与智慧。你们贫民的子弟一样是聪明的,一样是有智慧的。”

鲁迅的话就像和煦的春风掠过会场,台下数百双青少年的眼睛湿润了,鲁迅的声音更加高昂了:“你们能够下决心,你们能够奋斗,一定会成功,一定有前途!”

鲁迅讲完话,会场里爆发出暴风雨般的掌声。

蒋介石发动四一二反革命事变后,听到反革命大逮捕的消息后,鲁迅心中燃起万丈怒火,积极投身于营救被捕学生的活动中。面对国民党反动派一意孤行的血腥屠杀,鲁迅愤怒宣布辞去中山大学的一切职务,表达自己的抗议。

鲁迅离开了中山大学,在阶级斗争的血的教训面前,鲁迅认真总结经验,认识到只有马列主义才是指导中国革命的行之有效的真理。他进行演讲,发表杂文,巧妙地揭露蒋介石反动派的血腥罪行和反革命嘴脸。

鲁迅的思想发生了飞跃的变化,在那腥风血雨的黑暗年代,他毅然站到无产阶级立场上来,坚信只有中国共产党才能领导革命走向胜利。9月27日,鲁迅登上了开往上海的轮船,去迎接新的更大的战斗。

10月,鲁迅来到上海,开始了人生中最后十年的光辉战斗,他以伟大的共产主义战士的姿态,领导左翼文化运动,粉碎了反革命的文化“围剿”,在斗争中成了中国文化革命的伟人。

鲁迅:“我那一本是送给你的”

革命的路途注定荆棘丛生,鲁迅的革命之路亦是如此,但他并没有因此放弃创作,放下手中的笔。

1932年深秋的一个中午,一个细雨绵绵的日子里,上海内山书店里显得有些冷清。在店堂的一角,鲁迅正和日本朋友,也就是这家书店的主人内山完造坐在一起,他们谈论着国民党反动派压制进步文化的情况。

图 | 鲁迅与内山完造

这时,鲁迅的著作几乎全部被禁止了。

为了把革命真理传播到工农大众中去,鲁迅委托外国人开的书店代售,他对日本友人内山完造说:“国民党不准书店发售我译的《毁灭》,他们不知道,其实《毁灭》是禁止不了的。”

谈话间,一个头戴黄色制服帽的公共汽车青年卖票工人走了进来,他看了鲁迅和店主人一眼,就翻看起书架上的书来。突然,书脊上“鲁迅”两个字跳入了他的眼帘,他连忙抽出一本,急切地翻看起来。

这个青年拿起的正是鲁迅译的小说《毁灭》,鲁迅的著作在那暗无天日的岁月里给他带去了鼓舞,但是由于反动派的查禁,鲁迅的书越来越难买到了,今天在这里是意外发现。

青年按捺不住内心的喜悦,捧着这本书,舍不得放下。

店主人见此情形走了过来,青年很有礼貌地问“先生,这本书多少钱?”店主人接过书翻看了一下说:“一元四角。”

青年摸摸衬衫的口袋,里面只剩一元钱了,便十分惋惜地说:“对不起,我的钱不够。”店主人没听清青年的话,依旧热心地向他推荐说:“这本书真的很好,买一本吧。”

“我知道”,青年反复抚摸着这本书,轻声回答着。坐在里面的鲁迅把这一切都看在眼里,他站起身慢慢走了过来,亲切地看着这个青年,问道:“你要买这本书?”青年点头:“很想买。”

鲁迅从书架上抽出另外一本书递给他:“你买这一本吧。这本书很好。”

青年接过来一看,封面上印着“铁流”两个字,但看到定价是一元八角的时候,迟疑着说:“不好意思,我买不起,先生,如果钱够的话,我真想都买回去看看。”

青年心意诚恳,鲁迅又温和地询问:“一元钱你有没有?一元钱?”

“有!”青年不觉抬头,与鲁迅热情的目光对视。鲁迅把两本书一起交到青年手里,说:“收好,两本书一元钱”。青年接过书,不敢相信自己的耳朵,他目不转睛地看着面前这位慈祥的长者,猛然想起自己在杂志上见过的鲁迅照片,惊喜地喊出了声:“您,您就是……”

鲁迅微笑着点点头,继而又对青年解释说:“这本铁流是另一位先生译的,要收回一点成本,我那一本,是送给你的。”青年眼里滚动着泪花,他掏出那枚带着体温的银元,将它放到鲁迅手里。

青年心里有太多的话想说,可一时间又不知该从哪里说起,他深情地看了鲁迅一眼,恭敬地朝他鞠了一个躬,把那两本凝结着深厚革命情谊的书小心地装进帆布袋,匆匆走出了店门。

鲁迅送到门口。秋风卷着细雨,飘洒在他的脸上,传来丝丝凉意,鲁迅凝望着那个青年工人远去的背影,可手上那枚带着体温的银元,却使他心里感到无比温暖……

鲁迅:“我这种人是无法休养的”

1936年的春天,鲁迅不幸得了重病,体重不到四十公斤,身体很虚弱。但他在病中,依旧没有停止与国民党反动派以及混入革命队伍内的“蛀虫”作斗争,同时关心着青年一代的成长。

10月8日,是“中华全国木刻第二回流动展览会”展出的最后一天,那天午后,鲁迅抱病赶去参观,他多年来呕心沥血培育的这株幼苗,终于在白色恐怖的威胁下成长起来,并开出了一枝枝花朵,这怎能不使鲁迅高兴呢?

图 | 鲁迅与木刻青年的合影

鲁迅踏进会场,整个会场顿时轰动起来,一群木刻青年立刻围了上来,他们向鲁迅问候着,关切地询问他的健康状况。鲁迅坦率地回答说:“不好,不好,今年九个月中,足足大病了六个月。”说着,又是一阵咳嗽,脸色很苍白。

青年们看着鲁迅瘦弱的身躯,心里十分难过,都劝他坐下歇一会儿。鲁迅却径直向展品走去,他仔细观看挂在墙上的每一幅作品,当他看到这些青年刻苦创作的作品,确比过去有了进步时,脸上露出了欣慰的笑容。

参观到一半,鲁迅顺手翻了一本意见簿,见上面写着“艺术之光”之类的捧场话,就说:“这是‘匾’”。青年们都笑了。他们领会到鲁迅深刻的含义:盲目的捧场话如同高挂在厅堂前面歌功颂德的“匾”一样,对青年人是没有好处的。

大家再三请鲁迅休息,他才在一张藤椅上坐下,青年们见鲁迅脸色苍白,都劝她出国疗养。鲁迅微笑着回答:“

我这种人是无法休养的。不写文章就不得过。与其不工作而多活几年,倒不如赶快工作而少活几年的好。

接着,鲁迅把话题转移到木刻上,他说:“创作,我是不会的,但介绍翻译之类,也还要干下去。”青年们清楚记得,鲁迅辛勤收集翻印了许多外国进步木刻画集,馈赠给他们。那一本本精美的木刻画集,浸透了鲁迅培育青年的多少心血!

休息之后,鲁迅精神似乎好了些,又兴致勃勃地继续参观。他细心倾听着青年木刻作者的介绍,并随时提出自己的意见。鲁迅赞扬那些表现了工农群众斗争精神的作品,恳切地指出某些作品观察不深,刀法失当的缺点。

鲁迅看完了全部展品后,青年们问他总的印象如何。鲁迅满意地点了点头,说:“自然比以前进步了,但还有许多缺点,这是因为作者阅历不深,观察力不够的缘故。”他鼓励青年们多多接触实际斗争。

夜幕徐徐降临了,鲁迅这才和大家告别。青年们望着鲁迅渐渐远去的瘦弱身影,不禁想起他“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的著名诗句,想起他几十年的战斗历程。他们的眼眶湿润了。

鲁迅与毛泽东的“交集”

鲁迅一生似乎和政治没有过多牵扯,但却或多或少又有许多联系。毛泽东十分推崇鲁迅,对他评价很高,也有很多与他有关的论述。

鲁迅与毛泽东,他们一个是政界领袖,一个是文坛泰斗。毛泽东一生喜欢结交文艺界的朋友,与许多文人之间都有佳话流传,却遗憾未曾见过鲁迅一面。

毛泽东曾说:我跟鲁迅的心是相通的,我喜欢他那样坦率。他说,解剖自己,往往严于解剖别人。我在延安,夜晚读鲁迅的书,常常忘了睡觉。那么,毛泽东的心和鲁迅的心究竟是怎样息息相通的呢?

冯雪峰是鲁迅的挚友和学生,虽然说毛泽东与鲁迅一生没有谋面,但冯雪峰在这两个人中间却多次扮演了牵线搭桥的作用,使得他们之间产生了一些“故事”。

图 | 冯雪峰

上世纪30年代,冯雪峰就数次说过:

在中国,他最佩服就两个人——鲁迅和毛泽东

。

1933年,时任中共江苏省宣传部长的冯雪峰被调到江西瑞金中央苏区,此时的毛泽东空闲时间较多,冯雪峰经常有机会见到他。有几次,毛泽东向冯雪峰提议说:“今晚我们不谈别的,只谈鲁迅好不好?”

稍后,毛泽东有些遗憾地对冯雪峰说:“五四的时候我在北京,那时候弄新文学的人有很多,我见过李大钊、陈独秀、胡适、周作人,就是没有见过鲁迅。”

冯雪峰说:“过去有个日本人说全中国只有两个半人懂得中国,鲁迅是两个人当中的一个,另外半个是毛泽东。”毛泽东听了哈哈大笑,沉思着说:“这个日本人还不简单,他认为鲁迅懂得中国,这是对的。”

图 | 毛泽东

冯雪峰担任中央苏区党校教务主任期间,在同几位中央领导同志谈话的时候,张闻天提出请瞿秋白主持教育工作。在这件事中,博古认为鲁迅搞教育行政有经验,也可以让他来担任这个职务。

后来,冯雪峰把这件事告诉了毛泽东,毛泽东不同意博古的意见,他说:“鲁迅当然在外面作用大。”事实确实如此,鲁迅在党外发挥确实发挥了更加重要的作用。

后来,冯雪峰奉命回到上海,在与鲁迅的交往中,深切感受到他对共产党和毛泽东的崇拜。1936年,鲁迅在文章中热情洋溢地说:“中国目前的革命的政党向全国人民所提出的抗日统一战线的政策,我是看见的,我是拥护的,我无条件地加入这战线。”

鲁迅在与冯雪峰的一次聊天中,他神态自若地微笑着,又好像在自语:“我想,我做一个小兵还是胜任的,用笔!”冯雪峰还能清晰地回忆起鲁迅将毛泽东称为“M”的亲切声音。

瞿秋白的《海上述林》上卷出版之后,鲁迅亲自给冯雪峰两册让他转交,鲁迅说:“皮面的送‘M’(毛泽东),绒面的送周(周恩来)。”

同年,有人去延安,冯雪峰想给中央领导同志们带点东西,买了二十条围巾,五听白锡包的香烟。当时冯雪峰手中还有鲁迅的几块钱稿费,就用它买了一只火腿,以鲁迅的名义送给毛泽东,冯雪峰把这件事告诉了鲁迅,当时鲁迅是很同意而且很高兴的。

一直到1936年鲁迅逝世,毛泽东始终未能与鲁迅见过一面,尽管如此,他们之间的心意却是相通的,毛泽东认为鲁迅是中国文化革命的主将,除了是伟大的文学家之外,还是伟大的思想家和革命家。

1937年10月19日,在陕北公学纪念鲁迅逝世一周年大会上,毛泽东发表了《论鲁迅》的演讲,他说:我们今天纪念鲁迅先生,首先要认识他,要懂得他在中国革命中所占的地位……鲁迅在中国的价值,我看要算第一等圣人,如果说孔夫子是封建社会的圣人,那么鲁迅就是现代中国的圣人。

鲁迅曾写过一首名为《自嘲》的诗,而在他的众多作品中,这首《自嘲》尤其受到毛泽东的推崇:

“运交华盖欲何求,未敢翻身已碰头。

破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。”

对此,毛泽东曾在一次讲话中特别指出:

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛,这两句诗应该成为我们的座右铭,一切共产党、革命家、一切革命的文艺工作者,都应该学习鲁迅的榜样。

1949年7月,北平召开了中华全国文学艺术工作者代表大会,在这次文代会上,毛泽东和鲁迅终于“走在一起”,毛泽东的头像和鲁迅的头像并列为会议徽记。

图 | 会场上方中间悬挂着毛泽东、鲁迅头像并列的会徽

这一徽记意义重大,它既见证了毛泽东对鲁迅的推崇和对新文化的尊重,又表明了鲁迅在中国现代文学史上不可动摇的地位和影响,具有特别的历史意义。

尽管鲁迅已经离开了我们,但他的精神却永远活在国人心中,像毛主席说的那样:

“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可贵的品格。鲁迅是在文化战线上代表全民族的大多数,是向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”