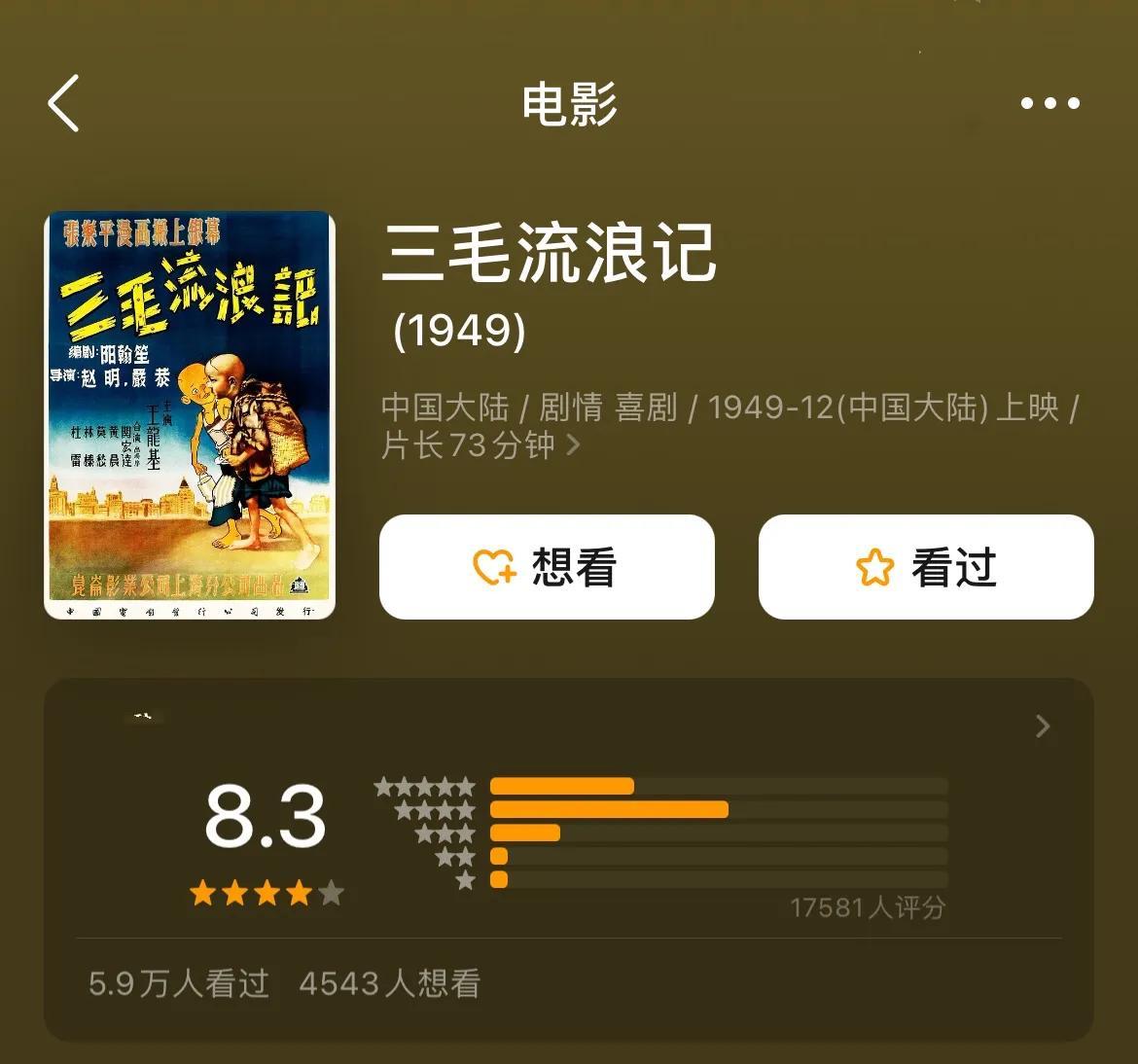

1949年的《三毛流浪记》是最早的一版,也是观众最为熟知的一版,它是新中国成立后的第一部电影。

三毛是一名在上海的流浪儿,他四海为家,没有朋友没有家人,为了活下去,他卖过报纸,帮别人推过黄包车,但他赚到的钱还不够吃一顿饱饭,还总被比他大的小孩欺负。

1949年电影版《三毛流浪记》播出后,在当时社会引起了极大的关注,播放了几个月后,依旧很多人来观看。

随着影片的成功上映,电影中小三毛的饰演者王龙基,也迅速成为观众们关注的对象,王龙基成为第一个最具影响力的童星。

《三毛流浪记》在中国的电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

当年王龙基拍三毛的时候,还只是一个八岁的小男孩,他是如何成功地塑造三毛这个角色?一部以儿童为题材的电影,为什么能够取得如此巨大的成功?这还得从漫画版《三毛流浪记》说起。

1947年6月15日,大公报开始在第三版报刊上,连载漫画家张乐平先生的作品《三毛流浪记》,在电影版《三毛流浪记》开拍之前,三毛就已经成了一个名副其实的漫画明星了。

许多人睡醒第一时间看报纸:三毛今天怎么样了,是挨饿还是挨冻了。

1949年,上海昆仑影业决定把《三毛流浪记》搬上荧屏,让更多人了解到,流浪儿真实而又悲惨的生活。

然而,想要找到扮演三毛的小演员,竟然比登天还难,张乐平先生笔下的三毛,圆圆的鼻子,大大的头,光亮的脑门上只有三根毛,显得可爱又有灵气,但要是按照一幅寥寥几笔的漫画来找人,实在是太难了。

但是皇天不负有心人,一天,导演严恭路过一个小巷子,听到巷里边传来吵闹的声音,便走了过去,原来是三个小孩为了打弹珠,吵起来了,两个稍微大点的孩子输了耍赖皮不认账,最小的那个孩子正在跟他们理论。

一番争吵之后,小男孩发现不能解决问题,于是就和两个大男孩打了起来,就是这个瘦小的男孩,把两个大的给制服了。

这两个大的乖乖把弹珠拿出来了,严恭看着很有兴趣,就看着这个小男孩,小男孩头很大,脖子很细,严恭感觉有点像三毛那样的气质,而且人很拧很耿,最后严恭就让他去试镜头。

严恭偶遇的这个小男孩名叫王龙基,年仅八岁,头大脖子细,一对圆圆的大眼睛,不服输的性格,这不就是严恭一直在找的三毛吗?

更巧的是,这个王龙基居然是公司的同事,作曲家王云阶的儿子,就这样,主角定下来了,只是许多人不理解,凭什么选他来演三毛?

在导演严恭的自传《像诗一样真实》一书当中,提到了选择王龙基来饰演三毛的原因,书上是这样写的:一些报刊只强调了王龙基的倔强性格,以及外形身材与三毛很相像,其实,作为导演,我们认为更重要的是,他与三毛相似的生活经历。

难道王龙基也曾经流浪过街头吗?可是他的父亲不是作曲家王云阶吗?

王龙基的父亲虽说是著名的作曲家,但在那个年代,艺术家过得并不好,因为家中贫困,父母曾两次忍痛将他送人,最终因为不舍又抱了回来,幼年时的王龙基,因为没钱吃饭还曾饿倒。

演员都确定完后,电影也准备开拍了,然而小小年纪就担任一部戏的主角,王龙基是如何将三毛演活的。

这就要从造型开始说,漫画当中三毛头上只是三根毛,现实当中你留三根头发,别说远景,就是近景那也根本看不见,况且漫画当中,三毛愤怒的时候头发会竖起来,一时间造型师对头发陷入沉思。

那么王龙基的三根毛,这个发型该怎么做?

最后造型师想到了一个“好办法,”他把王龙基的头发剃了个精光,用两个橡皮膏,拿三根铜丝盘起来,三根铜丝用三撮毛弄起来,然后往头上一贴,三毛发怒用手一撸,三根头发就竖了起来。

除了三根毛,三毛还有一个非常大的鼻子,现在想要化妆出这样的一个圆鼻子很简单,只要用专用的肤蜡贴上去就可以。

但是在上世纪四十年代,王龙基脸上的大圆鼻子是怎么做出来的?

这时候造型师又想到一个“妙招,”用泡泡糖做假鼻子,因为当时的中国还没有泡泡糖,片中王龙基的鼻子都是进口泡泡糖做的,怎么做呢,首先用一盆开水将泡泡糖放在水中,等这个糖化掉以后将泡泡糖捏成鼻子的形状,然后再给它上点颜色,这样三毛标志的圆鼻子就做成了。

解决了头发和鼻子的问题后,王龙基脏着脸,披着破麻袋,赤着双脚,一个个活生生的三毛就出现在了观众面前。

导演严龚恭将《三毛流浪记》拍成试片给原作者张东平看时,张东平激动得说:这就是三毛,三毛就是他。

由于挑选演员浪费了太多时间,人员定下来之后,摄制组就开始紧张的拍摄了,不过拍摄的时候,还是出现了不少纰漏。

镜头 机位 灯光一切都准备就绪,可是主角小三毛却不见了,剧组的人都急得团团转,好不容易在另外场地一个角落里发现了他,导演一问才知道,他是为了几个火柴盒。

原来大人们用剩下的火柴盒,在王龙基的手里就可以做小汽车,小桌子 沙发等玩具,好不容易攒了一大堆火柴盒,最后发现全不见了。

对于八岁的王龙基来说,玩可是比拍电影重要太多了,没找到火柴盒王龙基坚决不拍戏,导演没办法,赶快叫人去买了一包火柴,把里面的火柴丢掉留下火柴盒,这才摆平。

王龙基倔强的性格和剧组的三毛很像,但让导演没想到的是,王龙基的脾气也很火爆,而他火爆的脾气,还成就了电影《三毛流浪记》中的一个经典桥段。

为了让三毛头上的三根毛能贴住,造型师每天都要给王龙基剃头,剃完之后再用剃刀来回得刮好几遍,化妆的时间也比其他演员要长,这时王龙基坐不住了。

八岁的王龙基正处于好动的年纪,化妆师拍刮伤他,便说:小赤佬,你这个头怎么老是动来动去,王龙基也不甘示弱:侬老赤佬,后来两人就吵了起来。

严恭和赵明两位导演看到也不上前阻止,就在旁边默默看着,看了之后,两位导演把这个感觉和气氛移植到《三毛流浪记》剧情当中,就是贵妇人和贵妇人的丈夫吵架那段戏。

为了能够让王龙基乖乖的拍戏,导演严恭也是煞费苦心,他把王龙基接到自己的家里,每天和他一起吃住,并且请来了《三毛流浪记》的作者张乐平给王龙基讲叙真实的三毛故事。

现在大家对三毛的印象是一个流浪街头,穷得只剩下头发的流浪儿,事实上,张乐平最初创作三毛却并非如此,最初只是一个邻居小孩,有点顽皮,心地比较善良又有点正义感,做的事情只是让大人有点哭笑不得。

那么三毛是如何从一个顽皮小孩,变成大家印象中那个四处流浪受人欺负的三毛?

1947年,一个寒冷的夜晚,张乐平在一个小巷口,看到几个十多岁的流浪儿,他们穿着破麻袋,光这着一双脚,紧紧地围着一只白天烤红薯的炉子,晚上他们只能靠这个炉子余热来取暖。

第二天早上,张乐平再次走到小孩烤暖的位置,看到两个小孩已经冻死在那里,他看到这样的情景后,心里只有怒火和无能为力,之后便有了《三毛流浪记》。

在拍《三毛流浪记》的过程中,王龙基常和张乐平在一起,每次讲起《三毛流浪记》的故事,张乐平的眼睛总是泛红,他也总是流着泪听,自此,王龙基心里暗暗发誓,一定要演好三毛这个角色。

那么,到底该如何来演?王龙基心里也没个底,这时候导演想到了一个点子。

导演严恭带着王龙基真正体验一把流浪儿的生活,在严恭的鼓励下,王龙基和流浪儿交上了朋友,一起在桥上推车,甚至一同去饭馆的后门抢剩饭吃。

经过这些事情后,王龙基身上也产生了和三毛一样的不满情绪,为塑造好三毛的角色夯实了基础。

《三毛流浪记》拍摄的时,也正赶上一年最冷的时候,为了真实还原流浪儿的生活,王龙基始终穿着很少衣服,而且身上的衣服也都是破的,全片都是光着脚在拍摄,最后硬是在脚上磨出了一层老茧。

在戏里,王龙基从外形 内心 经历一步步靠近三毛,戏外,这次演艺经历也给王龙基留下意想不到的影响。

拍完《三毛流浪记》之后,王龙基母亲给他买了一双皮鞋,但由于光脚习惯了,这双皮鞋王龙基从未穿过,这个习惯一直延续到开放之后。