“正心以为本,修身以为基。”将思想纯正作为处世根本,将完善自身修养作为做事的出发点。

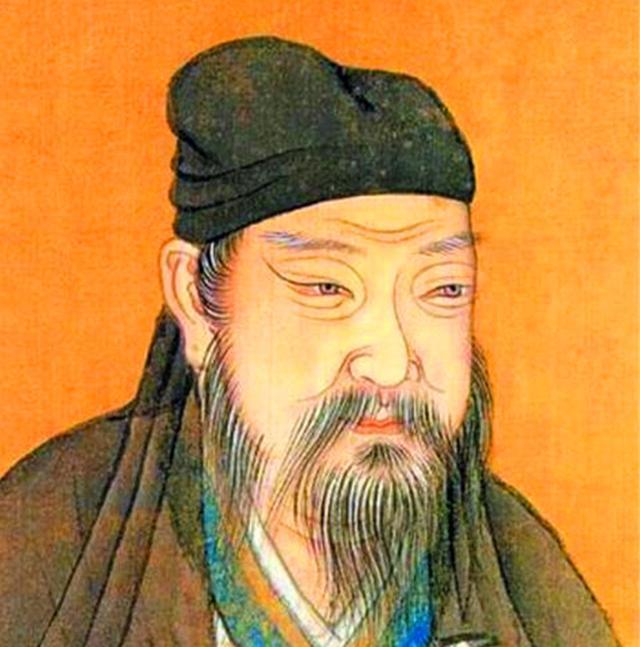

司马光是北宋著名的学家、政治家、历史学家,自称是马孚之后代。为人正直善良,做学问时严谨踏实,治学严谨,拥有勤奋努力的高尚品格,让世人钦佩。司马光从小就聪明伶俐,有着过人的学习能力和理解能力。

在其七岁的时候就能熟读背诵《左氏春秋》同年还发生了一件世人皆知的“奇事”,司马光碰上一个不慎掉入水缸中的孩子,在没有求助大人的情况下用石头将缸砸碎,将孩子救出,此事体现了司马光超常的智慧。那么司马光救出来的孩子是谁,老师为什么讲《司马光砸缸》这篇课的时候,没有提及过这个孩子呢?

司马光救的这个孩子叫上官尚光,很多人可能对这个名字感到陌生。历史资料中有记载,上官尚光与司马光是从小的玩伴,两人经常一块读书和玩耍。司马光救上官尚光时,上官尚光的年龄还比较小,可他一直将司马光的救命之恩放在心上。

上官尚光一家搬家的时候,为了感谢司马光的救命之恩还特地修建了一座感恩亭。上官尚光是一个懂得回报的人,那为何老师在课堂上的时候对他只字不提?根据宋朝的一个献可以判断出,上官尚光在宋朝的时候名气还是很大的,在政治上也有很多的作为,是一个很有才华的人,能妙笔生花武能马上定乾坤。

上官尚光做官以后深觉官场复杂,于是辞官回乡,成为了一名老夫子。上官尚光做到了桃李满天下,他对每一个教授的学生都会讲一遍司马光救他的故事,很多学生也因此记住了司马光。上官尚光一生都很感谢司马光对他的救命之恩,一生都在致力于宣传司马光救他这件事。因为他的宣传,也为司马光的仕途提供了帮助。司马光救他的这件事经过他的大力宣传,增加了司马光的知名度。

《司马光砸缸》这篇课是被编排在小学阶段的语课程中,小学的学生都处于垂髫时期,所以心智和理解能力还不够成熟,对小学生的学习要求也没有那儿高。即使老师在课堂上讲了上官尚光,可能大多数人都不能理解。再者,历史上关于上官尚光的记载很少,所以老师提出来讲的意义不大。一些专家对司马光砸缸这件事一直存疑,其中一位专家表示在现代考古过程中没有发现宋朝有“缸”这种东西的记载。

这就变相说明了司马光生活的那个朝代并没有发明出“缸”,更不要说这口“缸”还可以容纳一个孩子。这种具有争议性的事情,老师秉承严谨的讲学风格,自然是不会在课堂上与孩子们分享的。且《司马光砸缸》这个故事主人公并不是被救的那个孩子,主角只是司马光,故事是对司马光的一种褒奖。司马光虽然有很大的成就,但王安石变法的失败也有他的一部分原因,他曾经表示:“天下无大事,不需议更张。”这种观点明显与王安石推行变法的主旨背道而驰。

司马光小的时候就能灵活运用智慧,不按常规思路出牌,长大以后却思想固化,所以《司马光砸缸》这个故事可以从两个层面来看,第一层就是纯粹歌功颂德司马光,另一层来剖析的话就说明了长大以后反而不如小时候思维活跃,小时候与长大后的行为形成鲜明的对比,具有较强的讽刺意义。

司马光与上官尚光的故事也说明了“物以类聚,人以群分”,他们两个从小就是好朋友,长大以后两人都很有出息。司马光砸缸的故事也给人以启示,要善于思考,智慧与年龄是无关的。遇上困难的时候要尽量去发挥智慧的力量,激发更大的潜能。潜能被激发以后,就可以创造出更好的未来,能够将自身的价值发挥到极致。

司马光所处封建时代,这个故事之所以知名度如此的高,也是为了证明伟大的人物从小就展现出的与众不同。在封建统治时代,当时对这个故事进行大力的宣传,也是一种变相的政治观点灌输,以此巩固王侯将相的统治地位,维护封建王朝的专制统治。司马光成名以后,他所做的每一件事情都会被无限放大,得到很多的赞美与夸赞。

我们常见到见义勇为的事情,救人的人身份普通却有一颗乐于助人的心肠,救下别人以后就会迎来很多媒体和民众的关注。但随着时间的推移会渐渐的被大众所遗忘,并不会像司马光一样“功标青史”。所以司马光砸缸这件事能够流传这么长时间,其实是得益于他身份特殊。

但是我们做好事也并不是为了得到赞美和表扬,只是为了无愧于心。学习司马光身上乐于助人的精神,帮助别人温暖自己,愿每个人都能沐浴在阳光之下。

参考资料:

《司马光砸缸》

《左氏春秋》