“正心以為本,修身以為基。”将思想純正作為處世根本,将完善自身修養作為做事的出發點。

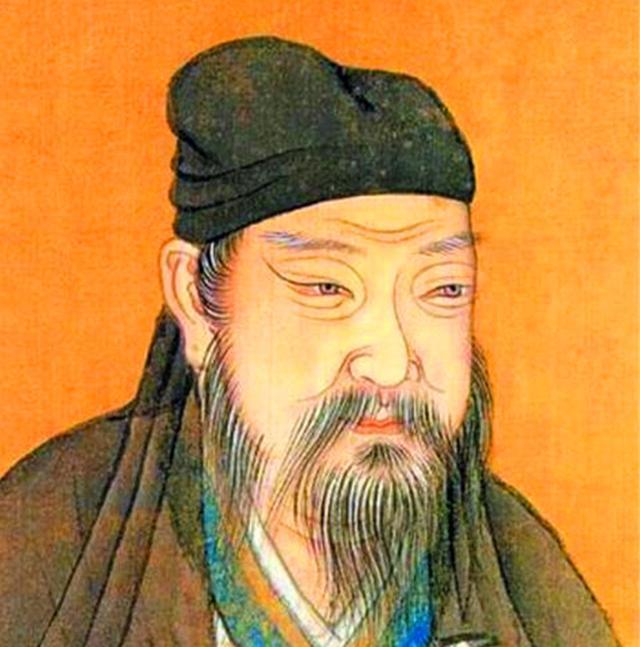

司馬光是北宋著名的學家、政治家、曆史學家,自稱是馬孚之後代。為人正直善良,做學問時嚴謹踏實,治學嚴謹,擁有勤奮努力的高尚品格,讓世人欽佩。司馬光從小就聰明伶俐,有着過人的學習能力和了解能力。

在其七歲的時候就能熟讀背誦《左氏春秋》同年還發生了一件世人皆知的“奇事”,司馬光碰上一個不慎掉入水缸中的孩子,在沒有求助大人的情況下用石頭将缸砸碎,将孩子救出,此事展現了司馬光超常的智慧。那麼司馬光救出來的孩子是誰,老師為什麼講《司馬光砸缸》這篇課的時候,沒有提及過這個孩子呢?

司馬光救的這個孩子叫上官尚光,很多人可能對這個名字感到陌生。曆史資料中有記載,上官尚光與司馬光是從小的玩伴,兩人經常一塊讀書和玩耍。司馬光救上官尚光時,上官尚光的年齡還比較小,可他一直将司馬光的救命之恩放在心上。

上官尚光一家搬家的時候,為了感謝司馬光的救命之恩還特地修建了一座感恩亭。上官尚光是一個懂得回報的人,那為何老師在課堂上的時候對他隻字不提?根據宋朝的一個獻可以判斷出,上官尚光在宋朝的時候名氣還是很大的,在政治上也有很多的作為,是一個很有才華的人,能妙筆生花武能馬上定乾坤。

上官尚光做官以後深覺官場複雜,于是辭官回鄉,成為了一名老夫子。上官尚光做到了桃李滿天下,他對每一個教授的學生都會講一遍司馬光救他的故事,很多學生也是以記住了司馬光。上官尚光一生都很感謝司馬光對他的救命之恩,一生都在緻力于宣傳司馬光救他這件事。因為他的宣傳,也為司馬光的仕途提供了幫助。司馬光救他的這件事經過他的大力宣傳,增加了司馬光的知名度。

《司馬光砸缸》這篇課是被編排在國小階段的語課程中,國小的學生都處于垂髫時期,是以心智和了解能力還不夠成熟,對國小生的學習要求也沒有那兒高。即使老師在課堂上講了上官尚光,可能大多數人都不能了解。再者,曆史上關于上官尚光的記載很少,是以老師提出來講的意義不大。一些專家對司馬光砸缸這件事一直存疑,其中一位專家表示在現代考古過程中沒有發現宋朝有“缸”這種東西的記載。

這就變相說明了司馬光生活的那個朝代并沒有發明出“缸”,更不要說這口“缸”還可以容納一個孩子。這種具有争議性的事情,老師秉承嚴謹的講學風格,自然是不會在課堂上與孩子們分享的。且《司馬光砸缸》這個故事主人公并不是被救的那個孩子,主角隻是司馬光,故事是對司馬光的一種褒獎。司馬光雖然有很大的成就,但王安石變法的失敗也有他的一部分原因,他曾經表示:“天下無大事,不需議更張。”這種觀點明顯與王安石推行變法的主旨背道而馳。

司馬光小的時候就能靈活運用智慧,不按正常思路出牌,長大以後卻思想固化,是以《司馬光砸缸》這個故事可以從兩個層面來看,第一層就是純粹歌功頌德司馬光,另一層來剖析的話就說明了長大以後反而不如小時候思維活躍,小時候與長大後的行為形成鮮明的對比,具有較強的諷刺意義。

司馬光與上官尚光的故事也說明了“物以類聚,人以群分”,他們兩個從小就是好朋友,長大以後兩人都很有出息。司馬光砸缸的故事也給人以啟示,要善于思考,智慧與年齡是無關的。遇上困難的時候要盡量去發揮智慧的力量,激發更大的潛能。潛能被激發以後,就可以創造出更好的未來,能夠将自身的價值發揮到極緻。

司馬光所處封建時代,這個故事之是以知名度如此的高,也是為了證明偉大的人物從小就展現出的與衆不同。在封建統治時代,當時對這個故事進行大力的宣傳,也是一種變相的政治觀點灌輸,以此鞏固王侯将相的統治地位,維護封建王朝的專制統治。司馬光成名以後,他所做的每一件事情都會被無限放大,得到很多的贊美與誇贊。

我們常見到見義勇為的事情,救人的人身份普通卻有一顆樂于助人的心腸,救下别人以後就會迎來很多媒體和群眾的關注。但随着時間的推移會漸漸的被大衆所遺忘,并不會像司馬光一樣“功标青史”。是以司馬光砸缸這件事能夠流傳這麼長時間,其實是得益于他身份特殊。

但是我們做好事也并不是為了得到贊美和表揚,隻是為了無愧于心。學習司馬光身上樂于助人的精神,幫助别人溫暖自己,願每個人都能沐浴在陽光之下。

參考資料:

《司馬光砸缸》

《左氏春秋》