引言

关于教育的重要性,北宋教育家胡瑗说:"致天下之治者在人才,成天下之才者在教化,教化之所本者在学校。"也就是说在胡瑗看来要想达到“致天下之治”那么就要重视人才,而人才的培养则要通过学校才能实现。

事实上,作为一个讲究历史传承的文明古国,在今天我国的教育事业也仍在秉持着这样的原则。然而,近些年一些关于教科书内容的变动,却引发了广泛的讨论。一些历史人物的文章、诗词等相继被“剔除”出中小学各科教科书,一如鲁迅先生的文章,再如今天我们要说的岳飞的《满江红》等等不胜枚举。

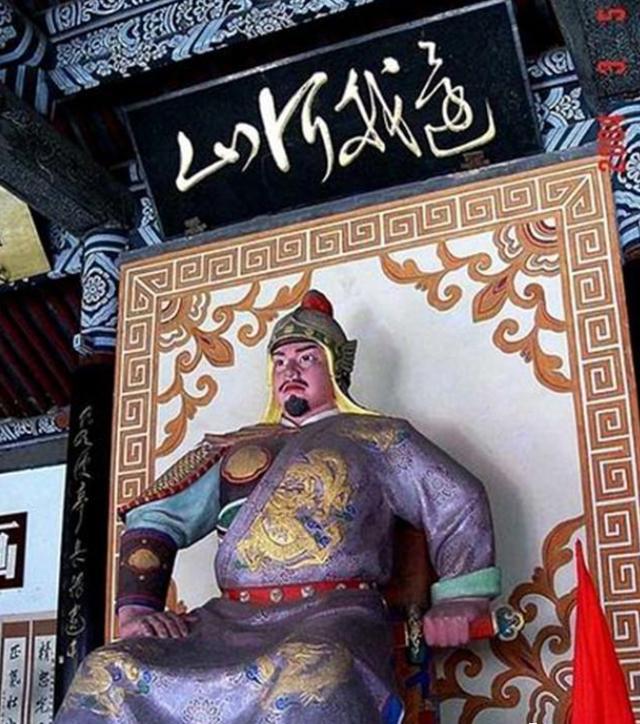

岳飞将军,是我们耳熟能详的一代名将。在南宋初年的羁縻历史之中,他率岳家军百战百胜,所向披靡。然而,就在他不断取得胜利之时,却终因宋高宗赵构的猜忌、秦桧等人的构陷而惨遭杀害,时年不过39岁。

英年被害,岳飞留给后人的是扼腕痛惜,是那痛彻心扉的拳拳爱国之心。而《满江红》一词,便是这种情愫的真实写照。可就是这样一首能够让后人感慨其拳拳之心的词,近年来却被剔除出了教科书,取而代之的是另外一首词牌作品。

这其中究竟是因为何种原因让它惨遭“剔除”呢?

岳飞与《满江红》

1126年、1127年,对于时间而言不过只是长河之中的一个节点而已,但对于中国历史而言却显得尤为突兀。

这一年,金国在灭掉辽国之后,大举入侵宋朝。而宋庭也终于在“三冗”的泥淖之中轰然崩塌,“靖康之耻”中包括徽宗、钦宗在内的皇亲贵胄 、文武大臣被金人以牵羊礼羞辱辅以各种金银财帛掳掠而去,北宋灭亡。

正所谓“疾风知劲草,板荡识诚臣”,危局之下有破亦有立。时年24岁的岳飞,也迎来了他的舞台。

出身于平民之家,早年便有节气,更是在眼见国家危殆之后投军入伍,而累积功勋的他在眼见靖康之耻后,报仇雪耻也成为了他的毕生目标。如是他投靠宗泽,组织岳家军,四次北伐,大败金兀术,令金人闻风丧胆。

这本应是属实他最好的舞台,但是他却忽视了背后的奸佞宵小之徒。家仇国恨最终也在十三道金牌的召回之下,在秦桧构陷高宗赵构默许之下沦为痴梦。

而《满江红》据考便是岳飞在绍兴十年七月被迫奉诏回京,即将入狱前所写。

满江红

岳飞

怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车,踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

在这首词中,岳飞将建功立业,以一雪靖康之耻为己任,喊出了要“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,要收拾旧河山的时代最强音。可以说,这就是中华民族数千年来能够香火永继、文明永继而不断绝的原因所在。

剔除语文课本,秋瑾《满江红》取而代之

可就是这样一首铮铮铁骨的爱国之词,在近年来被剔除出了语文课本之中,而究其原因又是什么呢?

时任中小学教材主编的余桂元的话,或许很有代表性。他说:“夷狄而华夏者,则华夏之;华夏而夷狄者,则夷狄之”。也就是说他认为,岳飞所抗击的乃是我华夏族属,岳飞的《满江红》中的目标为“胡掳”、“匈奴”。显然,这与我国现代的时代背景中多民族团结的民族政策是不符的。

所以,岳飞的这首《满江红》自然也就不符合培养中小学生树立正确的人生观、世界观、价值观的要求了。

而作为“补偿”,秋瑾的《满江红》则入选了教科书。

秋瑾,乃是我国清朝末年的民主志士。虽然生于清朝,但在眼见清朝的腐朽与西学的影响之下,她开始了她的革命生涯。在她短暂的一生中,她提倡男女平等,提倡民主自由,并为之付出了生命。而她的这首《满江红》其主旨便是要求男女平等的一首词作。

秋瑾

小住京华,早又是,中秋佳节。树下,黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬,强派作娥眉,殊为不屑!

身不得,男儿列。心却比,男儿烈!算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

不难看出,秋瑾的这首《满江红》也是功力毕现的。而在那样一个年代,能够喊出男女平等的思想,其先进性可想而知。

事实上,秋瑾也更是这种思想的践行者,而在1907年自知安庆起义失败后,这位本可以逃亡的侠女却选择了留下从容就义,时年不过32岁。

无论是从背景,还是从内容而言,秋瑾的这首《满江红》入选课本都是合理的,是值得的。

小结

对于岳飞的《满江红》被剔除课本,你认为对吗?作为读者,作为一名历史爱好者,我并不敢苟同专家的意见。

其“胡掳”、“匈奴”之词就会破坏民族团结吗?显然不会,因为在历史学中有一个准则那就是在评判历史人物、历史事件时应该以当时的时代道德、规范去评论,而非以今人之态度、今人之是非观评论。就当时而言,正朔法统在宋,岳飞将军之论并无异议,又何来今日之破坏说。

这“胡掳”、“匈奴”又会影响孩子的三观树立吗?显然不会,因为一个人的成长过程必然有对内容的自我剖析的, 孩子的认知也是螺旋上升的。

对此,您有什么看法呢?欢迎留言。