在过去的三十年里,北京的社会结构和生活方式发生了巨大的变化,最大的方面是生活的细节,但也充分反映了时代的变化,风格的变化。以茶叶为例,现在要注意乌龙茶系列,即半发酵茶。像福建的大红袍、铁罗涵、安西铁观音、广东凤凰辛格尔顿、台湾冻顶武隆、东方美女等等。几年前,又火爆云南普洱,使得市场轻松天价。就连中国原本不太醉的全发酵茶,比如红茶,福建的正山小品种,也是一种时尚追逐。其实早在三十年前,江泽人最爱的就是洞庭碧鲁春和西湖龙井,安徽人喜欢黄山茂风、六片安瓜片,而在北方,最爱的是花茶。今天的花茶统一为"花茶"或"茉莉花茶",但半个世纪前在北京,没有这样的称号,那么如果你去茶馆买茶只是"花茶",那家伙会生你的气,不知道你想要什么,你要说的是买"香味""大方", 或仅"珍珠"。花茶的历史并不算太长,虽然在宋代曾有龙脑熏茶,作为朝拜的宫廷,但在民间喝酒并不常见。这种带有龙脑香的茶可以抽出"熏"字,但是后来有一个系统,标准化的花茶生产工艺,用这个"熏"字并不好,而应该用正确的"熏"(也读作x x)字,现在很多地方把花茶"做"写成"熏", 其实是错的。宋代对使用五香茶也有不同的看法,蔡薇在《茶书》中反对使用香料,认为"怕真",建议"只是不要用"。但到了明代,花茶更为普遍,顾元庆的"茶谱"记载了当时使用茉莉花、木头、玫瑰、玫瑰、榛子、兰花、木香等绿茶的工艺,对花、蛞蝓、烘烤等的用量也有详细的记录。李世珍在《香草大纲》中也有"茉莉花可以熏茶"这句话。

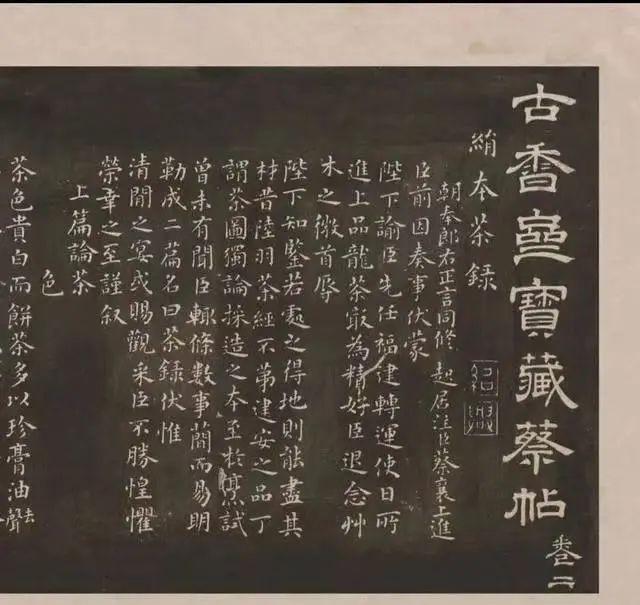

蔡伟的茶书

然而,北京人普遍爱喝花茶是清代仙丰以来,当时不仅福建少侯(福州)制作花茶进入北京,后来还在北京开了很多茶叶作坊,以前是工厂后店,在北京制作各种花茶。原来,福建花茶进入北京都是海运,先到天津,再转运到北京。后来逐渐发展成为福建原有的茶叶到北京,节约了成本,也避免了途中变质。北京较早的茶馆有景春、富春、吴兆祥、吴玉台等,很晚才有福建林子丹开的青林春前门(1927年),虽然店主不一定是福建人,但花茶却来自福建。说起青林春,我想起一位老朋友,北京人民艺术的老演员林连坤。他创造的"世界一楼"在头上往往价格昂贵,"狗主人涅槃"在狗主人身上,都令人印象深刻。我和他最后一次吃饭是在龙潭湖的京华美食广场,他特意打电话说,他曾请北京烹饪协会李世静安排老北京美食,邀请我吃饭,解释说只邀请我,并找到了演员秦燕作为同伴。记得那天是李世静专门为我们制作的驴蹄烤饼,比马蹄铁烤饼小,做得很正宗,是久违的北京特色。林连坤原本来自福建,青林春的主人是他的祖先,他跟我讲了很多青林春的老事,闽花茶怎么进京开一家企业。可惜,仅仅三天后,他的妻子打来电话说,林连坤半身衰竭,直到前一年去世。最早开业的老茶馆是西华门景春,不仅销售市场,还供应宫廷,然后景春关门,城里最好的茶馆也朝阳门在富春鼓楼街吴肇香,从民国初期到20世纪30年代, 吴兆祥在北京的名声远大于吴玉泰,被誉为"茶吴"。吴佳也是安徽省人,协和医院著名的妇科肿瘤学家,接替林乔志担任妇产科主任吴伟教授(也是京剧演员杜近芳的丈夫)是《茶吴》的接班人。前两年去柬埔寨跟表哥一起去,还聊起了吴朝祥和"茶武"一家的过去。吴炜风趣,在医患关系上很好,他也像林连坤,虽然祖籍是安徽和福建,但已经在北京生活了几代人,早已是标准的"北京电影"。至于现存的张一元和袁长侯,都是在镊子事件(1900年)之后开张的,如果与天津人开的正兴德相比,那将是一个小弟弟。正兴德最早在天津开张,原名正兴,乾隆时期开张,咸丰时名正兴德,历史可谓久远。北京的正兴德是广徐开的,因为店主是回族人,坚持伊斯兰教,所以专门从事清真生意,开的是北京牛街附近的市场口。过去,信教的回族人不喝汉民茶店的茶,一定要喝正兴德茶才能喝。老北京的茶馆会挂上各种门面和品牌,上面写着"明天前""雨前""毛风""瓜片""发尖""银毫""茉莉花""珍珠园"等等,看似名字品种多,但含义不同。"明朝前"和"雨前"是指采茶的时间,南方采茶早,"明前"是清明前采摘,"雨前"是山谷雨前。"茅峰"和"甜瓜片"据说是品种,"茅峰"是黄山毛榉峰,"甜瓜片"是六片安瓜片,都属于绿茶类。"发尖"和"银毫"是指茶叶中取出的部分,油炸和晒黑无关。而"茉莉花""珍珠"是用不同颜色的人造方法。老北京茶店销量最大的是花茶,其次是绿茶、乌龙茶、普洱茶、红茶等。察哈尔(中国北方张家口)人在北京开了茶叶店,卖茶叶或砖茶,专门为内蒙古拉骆驼到北京采购,带回草做奶茶喝。当时,北京的茶叶店因为卖花茶,为了争夺市场,每个都有独特的生产方法和不同的档次,只有茉莉花蛾有小叶,茉莉花大方,茉莉花发尖,茉莉花银米等十几个品种,以适应下层工人阶级, 还有茉莉花高档(其实是生产过程中的碎茶,也跟茉莉花一样的钽),非常实惠。茉莉花也被称为大花,是安徽产的,虽然茉莉花,但与茉莉花片不同。至于兰花茶,它是用米兰做的,香味较强,但没有清芬的香味,北京人喝珍珠兰花不多。当时买茶叶还没有到茶馆,只有从门口一次,就会闻到各种花香,再加上茶叶的香味,真的可以让人的舌头、光骨。五六十年代我家住在东寺,为了亲近,总是在龙福庙街东口的"德义茶馆"买茶。那是一幢黄色的两层建筑,但只有一个门面,柜台很高,架子上摆满了大大小小的锡或锡桶,房间里到处都是茉莉花。

当时虽然谈了很多,但大部分都是关于包装销售的。小袋子多少钱?没有人问,但无论如何,它只是一个锅。当时,北京人喝花茶大多是用茶壶做的,很少像现在这样用茶杯,只喝龙井,碧鲁春用杯子泡泡。用壶制成的茶多用作茶卤素,如果干燥,则使用一些水。普通人每天泡一壶茶,用开水喝。注意下午每个锅,这就足够了。但客人总是需要制作一壶新茶。北京人买茶叶一次不会买很多,总以为放进去会跑味道,以及放进茶叶店就能保持香味。所以一般一次只买十袋,也就是够赚十倍的量,最多也买二十袋。茶馆里的家伙包是最好的,如果你买了十包,他会给你十小包茶码成大而小的宝塔形,然后用绳子系下来,动作很快,绝对不会散落袋子,你可以放心走路吧。当时正在看茶馆的那个人真的很享受艺术。现在茶叶店的销售人员基本不会打包袋子,不用说是院子里装的小袋子,也就是说,半斤一袋也打包不利,只会在秤盘上叫好,到纸桶里,再用热压一封印完毕。各种小包的花茶也分为不同的档次,在年代,花铜板被分成几大块一包,然后五十年代初的旧币大多分为三百一包,四百一包,五百一包(即三点, 四分、五分),如果是一千(一角)一包很高档的茉莉花茶,一般人不会买,只有在元旦过节才不小心买一次。就成分最高档的茶叶,买的人少,提前会把包装好会跑味道,所以才是买现金袋。北京人喝花茶是为了杀口泡泡,尤其是吃油腻或者刚吃过羊肉,新锅热茉莉花茶,真的是一种享受。带茶壶的茶更经济,茶叶卤素和开水可以被人弄浓,不像在杯里,一旦忘记喝,茶就会变冷。过去,京津京剧演员都有喝酒的习惯,就是在演出中,带着袋子也会上台,递上一个小紫砂茶壶,这样"角落"就会回到壶嘴喝一口。其实这个壶里的茶叶也大多是用卤素茶制成的,在饮用现场,用包装不会冷不送热茶,如果是预制的,只要点开水就行了。其实,与其说是怕口干,不如说是要上演一场戏。家里喝茶和茶馆里喝茶是两回事,连味道都没有,同样的茉莉花大方,在家里是一种味道,在茶馆里是一种味道。小时候,我只去过公园里的茶馆,但是我没有去过茶馆,一个半大的孩子,人们不会接受。当时,北京更好的公园茶馆推中山公园的到来和现在的雨轩,那么也在中山公园的东侧。它留下了几乎所有中国最重要的现代人物的足迹。随后是北海五龙阁(后来搬到北岸的人造餐棚)和双洪屿的茶馆,太庙后沿河的茶馆,什刹海莲花市场的茶馆,颐和园鱼藻馆的茶馆和谐与趣味园,等等。每个地方都有不同的景观,每个地方都有最合适的季节。只是现在一切都消失了,那种老式的味道已经成为一种记忆。但颐和园石西侧有一座小楼,上楼喝茶可以找点旧情。我喜欢江南,尤其是苏州、扬州等地,还可以在园林里找茶馆坐。但不能在成都、四川,茶几和茶椅都太短,很不舒服,而且到处都是打牌,喝五六杯风景。

中山公园的玉轩茶会

北京的老茶馆是老北京的风景,老舍先生在此基础上打造三幕剧《茶馆》并非不合理,但像《老玉台》这样的大型茶馆毕竟不多,这种茶馆多在后门(天安门)桥上,到鼓楼区,国旗北城, 早上坐在茶馆的习惯比较旺盛,这里集中了北京最好的茶馆,像后门的杏花天是这种最好的。此外,比较高档的还有前门外观的寺庙的青云阁、宣武门外的盛佑轩、龙福庙街等玄。据说,当西安有市场时,那里的茶馆最多。小时候当然对茶馆不感兴趣,但书中的茶馆是相当向往的,远一直没有,而是离我家最近的一个,但在茶馆门口听到了很多回《女孩》。当时,东四大厦东路南永安堂药店旁边有一家茶馆,名字已经被记住了,但闭上眼睛也能想起当时的样子,就像昨天一样。这家茶馆一直营业到1960年代初,可能是北京最后一家关闭的老茶馆之一。当时,每天晚上都有评论,仿佛赵英坡、陈荣琦、李新轩等人都说了评论。每本书的内容都提前写在红色的水象星座上,大约每月轮换一次。我不喜欢神的书,就像历史的解读和公开案例回顾一样,行话里是"长枪袍带书"和"小八公案书",记得听过陈荣琦的《利国》和李新轩的《宝公案》,当然都是靠着人们茶馆的门框"听孩子的话",好在别人身上也不开车走。一块唤醒木头,一块手帕,一把扇子都是道具。每当这个时候,茶馆就会人满为患,不太宽敞的小茶馆里弥漫着浓郁的茶叶香气,那种味道一直挥之不去,想到那个地方,就会闻到当时的味道。

第一阶段服装

说到这个小茶馆,还有一件事值得记住。五十年代中期,功夫先生(包辉)经常来我家,他是清末常州、国家历史博物馆的长子于鼎,本人在清末还担任陆军部部长。民国后,他在袁世凯的北洋政府中担任国务院秘书长。五十年代,他已经七十多岁了,但身体健康,被授予文学和历史图书馆员的头衔。我对他印象深刻,当我八岁的时候,他经常躺在我房间的玻璃窗前看着我。大约在1956年或1957年,有一天接近中午的时候他来到我家,坐了一会儿,会起身说再见,老奶奶把他留着吃饭,他坚持不在我家吃饭,说"王子"在东四楼等他,到外面吃饭。我们都知道他与袁世凯家人的关系,我们知道他和袁敬丁都是预备安理会的积极分子。他说"太子"是袁大公袁敬,至于叫他"太子",可能是后面的昵称。虽然我的曾伯祖在袁世凯的时代被尊为袁世凯的"芦山四友",作为清史的导演,他其实并没有主张实行皇制,而袁世祖的关系如果离开也是这样,至于两个后代,更是没有联系。他和他见面,他知道功夫是来我家的,但决心在外面等着,但我们也没有联系。这袁大公子是实行皇制的先驱,曾经整天鼓吹皇制的假"顺天时报"欺骗他的老儿子,让袁世凯濒临死亡时说"叮叮伤我"。后来他的钱被骗了,很欠,然后借钱住住在堂兄张伯闰家。听说是"王子",我很好奇,想起王子的童话故事,一定是个美丽的少年,也许还穿着盔甲,吵吵闹着去和功夫看他。好在咫尺,袁敬丁和他的约会地点就在那家小茶馆的四楼。从远处看,我看到一个驼背的老人坐在门边,面前有一杯茶,但连锅都没有,大约有人送他去喝。等待功夫来得如此容易,如此急切地与他一起去吃晚饭。功夫指着我,对他说是二山公的曾孙,袁克顶只是"啊啊啊"两次,看着我。直到这时,我才看到一个老人,半个"王子"的风景在哪里?他的衣服很整洁,虽然他很瘸(他在德国骑车时受伤了),但他有点欺负人。后来,我在北海茶馆再次见到了他,但我并没有留下深刻的印象。我见过两次皇太子弘贤。尤其是在东四馆茶馆,体验依然凛冽倭。

这还有很长的路要走。说到喝茶,家外之差也是烧开水的燃料,一般家里的水是用煤火烧的,而茶馆外面的水大多是用柴火烧的,这两种不同的燃料烧水是不一样的。燃木水茶的味道比较浓郁,尤其是花茶,似乎喝起来比较好。有一次我在泰山上喝茶,好像在中天门附近,茶叶被当地农民卖,用柴火点燃,茶很穷,但很香,有点烟火。用它泡茶可能不好,但茉莉花茶非常好。现在茉莉花茶总是感觉比以前少了,大到只能泡两泡,第三茶几乎不能喝,变得无味。一出会,在火车车厢里做了一杯茉莉花茶,因为房间很小,所以香气弥漫在整个盒子里,同一房间有一个南方人,自称是中国最权威的香料科学家,他马上对我说:"你们这茉莉花茶不喝,现在茉莉花茶是用茉莉花味熏制的, 不是过去的传统,有新鲜的茉莉花。"他说他说了很多,也许他是对的?"不过,喝了多少年用来花茶,是好口,恐怕是不能改的,但是别人送我这么多好乌龙系列,都是亲手送人。喝花茶的问题总是被优雅的人嘲笑,让他走吧。