在過去的三十年裡,北京的社會結構和生活方式發生了巨大的變化,最大的方面是生活的細節,但也充分反映了時代的變化,風格的變化。以茶葉為例,現在要注意烏龍茶系列,即半發酵茶。像福建的大紅袍、鐵羅涵、安西鐵觀音、廣東鳳凰辛格爾頓、台灣凍頂武隆、東方美女等等。幾年前,又火爆雲南普洱,使得市場輕松天價。就連中國原本不太醉的全發酵茶,比如紅茶,福建的正山獨幕喜劇種,也是一種時尚追逐。其實早在三十年前,江澤人最愛的就是洞庭碧魯春和西湖龍井,安徽人喜歡黃山茂風、六片安瓜片,而在北方,最愛的是花茶。今天的花茶統一為"花茶"或"茉莉花茶",但半個世紀前在北京,沒有這樣的稱号,那麼如果你去茶館買茶隻是"花茶",那家夥會生你的氣,不知道你想要什麼,你要說的是買"香味""大方", 或僅"珍珠"。花茶的曆史并不算太長,雖然在宋代曾有龍腦熏茶,作為朝拜的宮廷,但在民間喝酒并不常見。這種帶有龍腦香的茶可以抽出"熏"字,但是後來有一個系統,标準化的花茶生産工藝,用這個"熏"字并不好,而應該用正确的"熏"(也讀作x x)字,現在很多地方把花茶"做"寫成"熏", 其實是錯的。宋代對使用五香茶也有不同的看法,蔡薇在《茶書》中反對使用香料,認為"怕真",建議"隻是不要用"。但到了明代,花茶更為普遍,顧元慶的"茶譜"記載了當時使用茉莉花、木頭、玫瑰、玫瑰、榛子、蘭花、木香等綠茶的工藝,對花、蛞蝓、烘烤等的用量也有詳細的記錄。李世珍在《香草大綱》中也有"茉莉花可以熏茶"這句話。

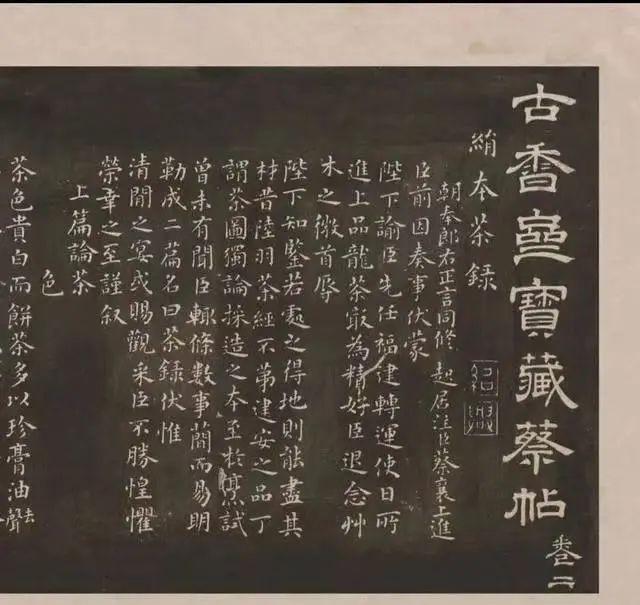

蔡偉的茶書

然而,北京人普遍愛喝花茶是清代仙豐以來,當時不僅福建少侯(福州)制作花茶進入北京,後來還在北京開了很多茶葉作坊,以前是工廠後店,在北京制作各種花茶。原來,福建花茶進入北京都是海運,先到天津,再轉運到北京。後來逐漸發展成為福建原有的茶葉到北京,節約了成本,也避免了途中變質。北京較早的茶館有景春、富春、吳兆祥、吳玉台等,很晚才有福建林子丹開的青林春前門(1927年),雖然店主不一定是福建人,但花茶卻來自福建。說起青林春,我想起一位老朋友,北京人民藝術的老演員林連坤。他創造的"世界一樓"在頭上往往價格昂貴,"狗主人涅槃"在狗主人身上,都令人印象深刻。我和他最後一次吃飯是在龍潭湖的京華美食廣場,他特意打電話說,他曾請北京烹饪協會李世靜安排老北京美食,邀請我吃飯,解釋說隻邀請我,并找到了演員秦燕作為同伴。記得那天是李世靜專門為我們制作的驢蹄烤餅,比馬蹄鐵烤餅小,做得很正宗,是久違的北京特色。林連坤原本來自福建,青林春的主人是他的祖先,他跟我講了很多青林春的老事,閩花茶怎麼進京開一家企業。可惜,僅僅三天後,他的妻子打來電話說,林連坤半身衰竭,直到前一年去世。最早開業的老茶館是西華門景春,不僅銷售市場,還供應宮廷,然後景春關門,城裡最好的茶館也朝陽門在富春鼓樓街吳肇香,從民國初期到20世紀30年代, 吳兆祥在北京的名聲遠大于吳玉泰,被譽為"茶吳"。吳佳也是安徽省人,協和醫院著名的婦科惡性良性腫瘤學家,接替林喬志擔任婦産科主任吳偉教授(也是平劇演員杜近芳的丈夫)是《茶吳》的接班人。前兩年去高棉跟表哥一起去,還聊起了吳朝祥和"茶武"一家的過去。吳炜風趣,在醫患關系上很好,他也像林連坤,雖然祖籍是安徽和福建,但已經在北京生活了幾代人,早已是标準的"北京電影"。至于現存的張一進制和袁長侯,都是在鑷子事件(1900年)之後開張的,如果與天津人開的正興德相比,那将是一個小弟弟。正興德最早在天津開張,原名正興,乾隆時期開張,鹹豐時名正興德,曆史可謂久遠。北京的正興德是廣徐開的,因為店主是回族人,堅持伊斯蘭教,是以專門從事清真生意,開的是北京牛街附近的市場口。過去,信教的回族人不喝漢民茶店的茶,一定要喝正興德茶才能喝。老北京的茶館會挂上各種門面和品牌,上面寫着"明天前""雨前""毛風""瓜片""發尖""銀毫""茉莉花""珍珠園"等等,看似名字品種多,但含義不同。"明朝前"和"雨前"是指采茶的時間,南方采茶早,"明前"是清明前采摘,"雨前"是山谷雨前。"茅峰"和"甜瓜片"據說是品種,"茅峰"是黃山毛榉峰,"甜瓜片"是六片安瓜片,都屬于綠茶類。"發尖"和"銀毫"是指茶葉中取出的部分,油炸和曬黑無關。而"茉莉花""珍珠"是用不同顔色的人造方法。老北京茶店銷量最大的是花茶,其次是綠茶、烏龍茶、普洱茶、紅茶等。察哈爾(中國北方張家口)人在北京開了茶葉店,賣茶葉或磚茶,專門為内蒙古拉駱駝到北京采購,帶回草做奶茶喝。當時,北京的茶葉店因為賣花茶,為了争奪市場,每個都有獨特的生産方法和不同的檔次,隻有茉莉花蛾有小葉,茉莉花大方,茉莉花發尖,茉莉花銀米等十幾個品種,以适應下層勞工階級, 還有茉莉花高檔(其實是生産過程中的碎茶,也跟茉莉花一樣的钽),非常實惠。茉莉花也被稱為大花,是安徽産的,雖然茉莉花,但與茉莉花片不同。至于蘭花茶,它是用米蘭做的,香味較強,但沒有清芬的香味,北京人喝珍珠蘭花不多。當時買茶葉還沒有到茶館,隻有從門口一次,就會聞到各種花香,再加上茶葉的香味,真的可以讓人的舌頭、光骨。五六十年代我家住在東寺,為了親近,總是在龍福廟街東口的"德義茶館"買茶。那是一幢黃色的兩層建築,但隻有一個門面,櫃台很高,架子上擺滿了大大小小的錫或錫桶,房間裡到處都是茉莉花。

當時雖然談了很多,但大部分都是關于包裝銷售的。小袋子多少錢?沒有人問,但無論如何,它隻是一個鍋。當時,北京人喝花茶大多是用茶壺做的,很少像現在這樣用茶杯,隻喝龍井,碧魯春用杯子泡泡。用壺制成的茶多用作茶鹵素,如果幹燥,則使用一些水。普通人每天泡一壺茶,用開水喝。注意下午每個鍋,這就足夠了。但客人總是需要制作一壺新茶。北京人買茶葉一次不會買很多,總以為放進去會跑味道,以及放進茶葉店就能保持香味。是以一般一次隻買十袋,也就是夠賺十倍的量,最多也買二十袋。茶館裡的家夥包是最好的,如果你買了十包,他會給你十小包茶碼成大而小的寶塔形,然後用繩子系下來,動作很快,絕對不會散落袋子,你可以放心走路吧。當時正在看茶館的那個人真的很享受藝術。現在茶葉店的銷售人員基本不會打包袋子,不用說是院子裡裝的小袋子,也就是說,半斤一袋也打包不利,隻會在秤盤上叫好,到紙桶裡,再用熱壓一封印完畢。各種小包的花茶也分為不同的檔次,在年代,花銅闆被分成幾大塊一包,然後五十年代初的舊币大多分為三百一包,四百一包,五百一包(即三點, 四分、五分),如果是一千(一角)一包很高檔的茉莉花茶,一般人不會買,隻有在元旦過節才不小心買一次。就成分最高檔的茶葉,買的人少,提前會把包裝好會跑味道,是以才是買現金袋。北京人喝花茶是為了殺口泡泡,尤其是吃油膩或者剛吃過羊肉,新鍋熱茉莉花茶,真的是一種享受。帶茶壺的茶更經濟,茶葉鹵素和開水可以被人弄濃,不像在杯裡,一旦忘記喝,茶就會變冷。過去,京津平劇演員都有喝酒的習慣,就是在演出中,帶着袋子也會上台,遞上一個小紫砂茶壺,這樣"角落"就會回到壺嘴喝一口。其實這個壺裡的茶葉也大多是用鹵素茶制成的,在飲用現場,用包裝不會冷不送熱茶,如果是預制的,隻要點開水就行了。其實,與其說是怕口幹,不如說是要上演一場戲。家裡喝茶和茶館裡喝茶是兩回事,連味道都沒有,同樣的茉莉花大方,在家裡是一種味道,在茶館裡是一種味道。小時候,我隻去過公園裡的茶館,但是我沒有去過茶館,一個半大的孩子,人們不會接受。當時,北京更好的公園茶館推中山公園的到來和現在的雨軒,那麼也在中山公園的東側。它留下了幾乎所有中國最重要的現代人物的足迹。随後是北海五龍閣(後來搬到北岸的人造餐棚)和雙洪嶼的茶館,太廟後沿河的茶館,什刹海蓮花市場的茶館,頤和園魚藻館的茶館和諧與趣味園,等等。每個地方都有不同的景觀,每個地方都有最合适的季節。隻是現在一切都消失了,那種老式的味道已經成為一種記憶。但頤和園石西側有一座小樓,上樓喝茶可以找點舊情。我喜歡江南,尤其是蘇州、揚州等地,還可以在園林裡找茶館坐。但不能在成都、四川,茶幾和茶椅都太短,很不舒服,而且到處都是打牌,喝五六杯風景。

中山公園的玉軒茶會

北京的老茶館是老北京的風景,老舍先生在此基礎上打造三幕劇《茶館》并非不合理,但像《老玉台》這樣的大型茶館畢竟不多,這種茶館多在後門(天安門)橋上,到鼓樓區,國旗北城, 早上坐在茶館的習慣比較旺盛,這裡集中了北京最好的茶館,像後門的杏花天是這種最好的。此外,比較高檔的還有前門外觀的寺廟的青雲閣、宣武門外的盛佑軒、龍福廟街等玄。據說,當西安有市場時,那裡的茶館最多。小時候當然對茶館不感興趣,但書中的茶館是相當向往的,遠一直沒有,而是離我家最近的一個,但在茶館門口聽到了很多回《女孩》。當時,東四大廈東路南永安堂藥店旁邊有一家茶館,名字已經被記住了,但閉上眼睛也能想起當時的樣子,就像昨天一樣。這家茶館一直營業到1960年代初,可能是北京最後一家關閉的老茶館之一。當時,每天晚上都有評論,仿佛趙英坡、陳榮琦、李新軒等人都說了評論。每本書的内容都提前寫在紅色的水象星座上,大約每月輪換一次。我不喜歡神的書,就像曆史的解讀和公開案例回顧一樣,行話裡是"長槍袍帶書"和"小八公案書",記得聽過陳榮琦的《利國》和李新軒的《寶公案》,當然都是靠着人們茶館的門框"聽孩子的話",好在别人身上也不開車走。一塊喚醒木頭,一塊手帕,一把扇子都是道具。每當這個時候,茶館就會人滿為患,不太寬敞的小茶館裡彌漫着濃郁的茶葉香氣,那種味道一直揮之不去,想到那個地方,就會聞到當時的味道。

第一階段服裝

說到這個小茶館,還有一件事值得記住。五十年代中期,功夫先生(包輝)經常來我家,他是清末常州、國家曆史博物館的長子于鼎,本人在清末還擔任陸軍部部長。民國後,他在袁世凱的北洋政府中擔任國務院秘書長。五十年代,他已經七十多歲了,但身體健康,被授予文學和曆史圖書館員的頭銜。我對他印象深刻,當我八歲的時候,他經常躺在我房間的玻璃窗前看着我。大約在1956年或1957年,有一天接近中午的時候他來到我家,坐了一會兒,會起身說再見,老奶奶把他留着吃飯,他堅持不在我家吃飯,說"王子"在東四樓等他,到外面吃飯。我們都知道他與袁世凱家人的關系,我們知道他和袁敬丁都是預備安理會的積極分子。他說"太子"是袁大公袁敬,至于叫他"太子",可能是後面的昵稱。雖然我的曾伯祖在袁世凱的時代被尊為袁世凱的"蘆山四友",作為清史的導演,他其實并沒有主張實行皇制,而袁世祖的關系如果離開也是這樣,至于兩個後代,更是沒有聯系。他和他見面,他知道功夫是來我家的,但決心在外面等着,但我們也沒有聯系。這袁大公子是實行皇制的先驅,曾經整天鼓吹皇制的假"順天時報"欺騙他的老兒子,讓袁世凱瀕臨死亡時說"叮叮傷我"。後來他的錢被騙了,很欠,然後借錢住住在堂兄張伯閏家。聽說是"王子",我很好奇,想起王子的童話故事,一定是個美麗的少年,也許還穿着盔甲,吵吵鬧着去和功夫看他。好在咫尺,袁敬丁和他的約會地點就在那家小茶館的四樓。從遠處看,我看到一個駝背的老人坐在門邊,面前有一杯茶,但連鍋都沒有,大約有人送他去喝。等待功夫來得如此容易,如此急切地與他一起去吃晚飯。功夫指着我,對他說是二山公的曾孫,袁克頂隻是"啊啊啊"兩次,看着我。直到這時,我才看到一個老人,半個"王子"的風景在哪裡?他的衣服很整潔,雖然他很瘸(他在德國騎車時受傷了),但他有點欺負人。後來,我在北海茶館再次見到了他,但我并沒有留下深刻的印象。我見過兩次皇太子弘賢。尤其是在東四館茶館,體驗依然凜冽倭。

這還有很長的路要走。說到喝茶,家外之差也是燒開水的燃料,一般家裡的水是用煤火燒的,而茶館外面的水大多是用柴火燒的,這兩種不同的燃料燒水是不一樣的。燃木水茶的味道比較濃郁,尤其是花茶,似乎喝起來比較好。有一次我在泰山上喝茶,好像在中天門附近,茶葉被當地農民賣,用柴火點燃,茶很窮,但很香,有點煙火。用它泡茶可能不好,但茉莉花茶非常好。現在茉莉花茶總是感覺比以前少了,大到隻能泡兩泡,第三茶幾乎不能喝,變得無味。一出會,在火車車廂裡做了一杯茉莉花茶,因為房間很小,是以香氣彌漫在整個盒子裡,同一房間有一個南方人,自稱是中國最權威的香料科學家,他馬上對我說:"你們這茉莉花茶不喝,現在茉莉花茶是用茉莉花味熏制的, 不是過去的傳統,有新鮮的茉莉花。"他說他說了很多,也許他是對的?"不過,喝了多少年用來花茶,是好口,恐怕是不能改的,但是别人送我這麼多好烏龍系列,都是親手送人。喝花茶的問題總是被優雅的人嘲笑,讓他走吧。