文/刘明航

以前搬家,请来帮忙的朋友总抱怨我“无用”的东西太多太重。这“无用”的东西整整装了三个蛇皮袋,得两人一前一后地抬着才能挪走。这些都是我的爱书以及父辈留下的藏书,我自然是无比珍视。

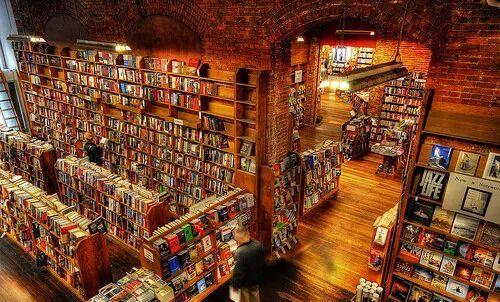

这些书里,有一些书我自己也较少翻阅,不是不爱读,而是年代过于久远,纸张异常脆弱,稍一用力翻页就会造成无法修复的损伤,所以我会把它们封存在密封袋里,放在书架的最顶端,远观而不亵玩。就这样,新的书,旧的书,满满实实地填满了我的书屋,形成了一个书壁,像一堵庄严的圣墙,给走近的人肃然起敬的文化重压。

我给自己的书房起了名号——黄桷书屋,至于为何取此名,后面会详细讲到。走进书屋,你会感觉像是进入了突破地理界限的广阔天地,好像站在乌苏阿亚,在世界之端眺望波涛汹涌的知识之海;好像站在拙政园的回廊里,铺满历史的通幽曲径总会让你感知自我的渺小与宏大。黄桷书屋,就像是老君洞里淡看风云的道长,指点着人生的起落兴衰。

曾经有一挚友,看到过我书屋的照片,十分欣喜,说是一定要为我的书壁再增一本字帖孤本。后来,她真为了这本孤本远赴北京大学的一个私人书店淘书。不过,这家书店早已搬了地方,无从询问,就此作罢。

我想,一个有过留洋背景的文学青年,什么大书店没见过,为何单单在见了我的简陋书屋后,有了去寻另一本书的冲动?答案也许是,这些不充斥买卖利益,不雕饰浮夸装潢,不苛求尽善尽全地依靠朴素情感而自发集结的书籍,最能散发迷人的生命芳香。

一个文人,不能总在时代的大潮里随波逐流,功名、时势、俗务里纠缠久了,笔锋就会变钝,写不出好的文章来。文人,要为自己修建一个大隐于市的幽闭空间。我好早前就在干这番大工程,现在它已经和我的黄桷书屋在精神坐标上完美重合。你的生活环境也好,你的把玩之物也罢,都不能像书屋这样,能够最完整地传达文人的精神风貌,它像一席浸透经文的蒲垫,虔诚地托举着生命的厚度。

我的书桌前刚好是窗户。有时外面寒风朔朔,有时外面春雨如酥,时景在变,享受书屋的安逸未变。只要有这些书陪着,闭上眼睛,万景归一,坐定沉思,独留书韵,怎能不让人想象,自己已是得道高僧,六根清净间,一个宏大的生命道场,已经铺展开去。我也曾想过,如果要为我的书屋找到个体精神的承袭延伸,该把它引向何方?后来想通了,古人早回答了我:读万卷书,行万里路。

儿时我总会在作业完成后,拉上父亲爬一爬黄桷古道。古道不长不陡,全是大块大块的石板路,上面留着马蹄印——这也是古代茶马古道的一段。古道巨木参天,深涧流水,鸟居虫鸣,已经具备诗人纵情文墨的一切要件。

父亲便在一次次攀游中,完成了对我的唐诗启蒙,以致我现在踏上古道,便条件反射式地说出:明月松间照,清泉石上流。

古道上有一茶楼,豆花饭是特色,每次吃豆花饭,我总能听见席间有老者在谈李可染和陆俨少,父亲听后,也会顺着聊到初中时偏科的他对于文学的热爱,聊翻不厌的《朝花夕拾》,聊读后令人热血沸腾的《儿女英雄传》,聊现在已经背不得的《白朗宁夫人十四行诗集》。所以,当我后来在为自己的书屋想名号时,脑海里只有黄桷二字。

父子之间的传承就如中国文化强硬的前后承袭关系一样,生命的起点,已经镌刻了文化人格的命运箴言,总能在构建自我的过程中,自然而然的蹦出,成为精神成果最贴切的人文标签。黄桷书屋,早在搭建之前,就有了自己的归宿。

其实这也是我最期望的归宿——走进黄桷书屋的同时,也走出了黄桷书屋。

二零二一年十二月七日晚 于黄桷书屋

作者简介:刘明航,作家、主编,重庆市南岸区作家协会企事业文化创研部主任。