文/劉明航

以前搬家,請來幫忙的朋友總抱怨我“無用”的東西太多太重。這“無用”的東西整整裝了三個蛇皮袋,得兩人一前一後地擡着才能挪走。這些都是我的愛書以及父輩留下的藏書,我自然是無比珍視。

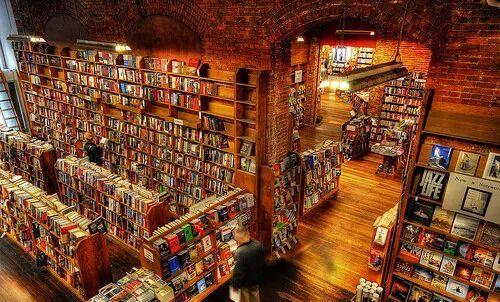

這些書裡,有一些書我自己也較少翻閱,不是不愛讀,而是年代過于久遠,紙張異常脆弱,稍一用力翻頁就會造成無法修複的損傷,是以我會把它們封存在密封袋裡,放在書架的最頂端,遠觀而不亵玩。就這樣,新的書,舊的書,滿滿實實地填滿了我的書屋,形成了一個書壁,像一堵莊嚴的聖牆,給走近的人肅然起敬的文化重壓。

我給自己的書房起了名号——黃桷書屋,至于為何取此名,後面會詳細講到。走進書屋,你會感覺像是進入了突破地理界限的廣闊天地,好像站在烏蘇阿亞,在世界之端眺望波濤洶湧的知識之海;好像站在拙政園的回廊裡,鋪滿曆史的通幽曲徑總會讓你感覺自我的渺小與宏大。黃桷書屋,就像是老君洞裡淡看風雲的道長,指點着人生的起落興衰。

曾經有一摯友,看到過我書屋的照片,十分欣喜,說是一定要為我的書壁再增一本字帖孤本。後來,她真為了這本孤本遠赴北京大學的一個私人書店淘書。不過,這家書店早已搬了地方,無從詢問,就此作罷。

我想,一個有過留洋背景的文學青年,什麼大書店沒見過,為何單單在見了我的簡陋書屋後,有了去尋另一本書的沖動?答案也許是,這些不充斥買賣利益,不雕飾浮誇裝潢,不苛求盡善盡全地依靠樸素情感而自發集結的書籍,最能散發迷人的生命芳香。

一個文人,不能總在時代的大潮裡随波逐流,功名、時勢、俗務裡糾纏久了,筆鋒就會變鈍,寫不出好的文章來。文人,要為自己修建一個大隐于市的幽閉空間。我好早前就在幹這番大工程,現在它已經和我的黃桷書屋在精神坐标上完美重合。你的生活環境也好,你的把玩之物也罷,都不能像書屋這樣,能夠最完整地傳達文人的精神風貌,它像一席浸透經文的蒲墊,虔誠地托舉着生命的厚度。

我的書桌前剛好是窗戶。有時外面寒風朔朔,有時外面春雨如酥,時景在變,享受書屋的安逸未變。隻要有這些書陪着,閉上眼睛,萬景歸一,坐定沉思,獨留書韻,怎能不讓人想象,自己已是得道高僧,六根清淨間,一個宏大的生命道場,已經鋪展開去。我也曾想過,如果要為我的書屋找到個體精神的承襲延伸,該把它引向何方?後來想通了,古人早回答了我:讀萬卷書,行萬裡路。

兒時我總會在作業完成後,拉上父親爬一爬黃桷古道。古道不長不陡,全是大塊大塊的石闆路,上面留着馬蹄印——這也是古代茶馬古道的一段。古道巨木參天,深澗流水,鳥居蟲鳴,已經具備詩人縱情文墨的一切要件。

父親便在一次次攀遊中,完成了對我的唐詩啟蒙,以緻我現在踏上古道,便條件反射式地說出:明月松間照,清泉石上流。

古道上有一茶樓,豆花飯是特色,每次吃豆花飯,我總能聽見席間有老者在談李可染和陸俨少,父親聽後,也會順着聊到國中時偏科的他對于文學的熱愛,聊翻不厭的《朝花夕拾》,聊讀後令人熱血沸騰的《兒女英雄傳》,聊現在已經背不得的《白朗甯夫人十四行詩集》。是以,當我後來在為自己的書屋想名号時,腦海裡隻有黃桷二字。

父子之間的傳承就如中國文化強硬的前後承襲關系一樣,生命的起點,已經镌刻了文化人格的命運箴言,總能在建構自我的過程中,自然而然的蹦出,成為精神成果最貼切的人文标簽。黃桷書屋,早在搭建之前,就有了自己的歸宿。

其實這也是我最期望的歸宿——走進黃桷書屋的同時,也走出了黃桷書屋。

二零二一年十二月七日晚 于黃桷書屋

作者簡介:劉明航,作家、主編,重慶市南岸區作家協會企事業文化創研部主任。