谈“正好之”

—— 读盛欣夫《书画释疑》札记之三

文/丁伟驹

美学中一大重要课题,是对美的外在形式的探索,美的意识从古人部落狩猎发端。也可以从这个“美”字推断美学的一个基本原理:作为艺术若说没有美的形式就没有审美的内涵,也无从激起人们审美情趣!用盛先生一句话说:“有其形,方可谈神。”(笔墨手札之十)

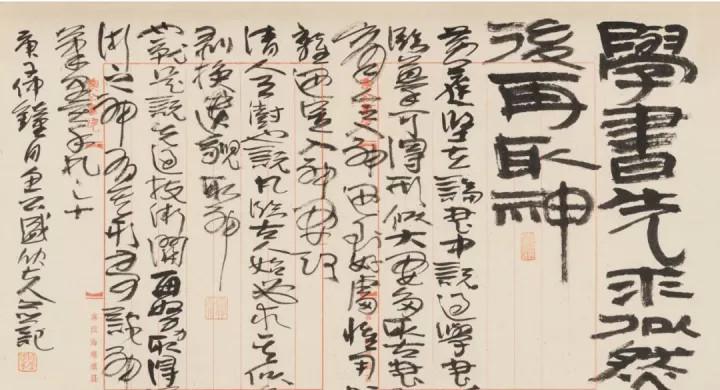

▲《书画释疑》笔墨手札之十

既然美的形式是美学的一个独立概念,那么必定有它独特的内涵。在这篇短文,不宜全面展开,但盛先生在他的《书画释疑》提出的审美形式最高境界,深刻揭示了中国书画形式美的本质内涵,有很高的审美哲理价值。他在《笔画手扎之四十》说:“计白当黑反着瞧,无画须作有画看。密不容针墨无多,疏可走马笔非少。”谓此此“是最佳尺度,哲学境界耳”。接着,他作进一步阐述:

“肥瘦轻重,各有其美。重在适当。过或少,得其反。俗话讲‘千钿难买正好之’。凡书家、画家所追求的,就是‘正好之’。”在盛先生看来,“正好之”才是艺术形式美之最高境界,“有了正好,才谈格调、格局、古气、自然。”(笔墨手札之四十一)

▲《书画释疑》笔墨手札之四十一

关于这个问题,让我想起宋玉的《登徒子好色赋》中答楚顷襄王,有一段精彩的对话:“天下之佳人,莫若楚国;楚国之丽者,莫若臣里;臣里之美者,莫若臣东家之子。东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤;眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齿如含贝;嫣然一笑,惑旧城、迷下蔡……”正印证了盛先生关于形式美最高境界的论述。其中“增之一分则太长,减之一分则太短”,即是盛先生所言“正好之”,而“著粉则太白,施朱则太赤”,也正是盛先生所言“凡是合理,如出于自然”(笔墨手札之四十六),任其“自然”,无需过度地“著粉”或“施朱”,贵在“正好之”。盛先生与宋玉关于审美形式之境界可谓一脉相承,有着异曲同工之妙。

而不论古之宋玉,今之盛先生,他们的美学观都当是植根于儒家“中庸之道”,他们的论述和实践都揭示了中国书画与儒家哲学思想深刻的渊源关系。《中庸》曰:“喜怒哀乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”儒家之“中”与“和”,是儒学的核心,儒家在艺术创作中讲究“适度”的“中和”之美,正是盛先生关于中国书画形式美的立说之本了。

如何达到中国书画形式美的最高境界?儒家“致中和”的美学理念渗透在盛先生书画实践的各环节,甚至到“落款”的细节,为我们提供了丰富的创作经验和理论基础。

在“笔法”一章,引虞世南的《笔髓论》说:“用笔须手腕轻虚……太缓而无筋,太急而无骨。”(笔墨札记之廿一)因而,盛先生运笔忌“过”而倡导“适当”,他说:“厚重与雄浑,过了就霸气。轻灵与飘逸,适当是境界。”(笔墨手札之廿三)

在“墨法”一章,盛先生倡导用墨“焦重浓淡”要“恰当好处”(笔墨手札之卅七),他说:“笔墨格调,重在文雅,高古静穆,彰彰不露,内涵稳重,自然天成。”(笔墨手札之四十二)

▲《书画释疑》笔墨手札之四十二

在“线条”一章,盛先生引北宋郭若虚在《图画见闻志》中的话“王献之能为一笔书陸陸探微能为一笔画”(笔墨札记之四十八),再一次肯定“线条”是中国书画的“主角”,倡导线条“枯而得不燥,湿而疾不滥,浓而迟不滞,淡而涩不薄”,做到这四个“不”:“恰到好处,是其功力”(笔墨手札之四十九)。进而达到三个“不”:“枯而不散,散而不飞。湿飞不浮,丝丝入扣”,书画得此境界,盛先生则认为线条之运用“盘若游龙,出神入化”,.“把笔墨线条演绎到了极致”。(手札之六十二)。

在“章法”一章,盛先生强调用好“水”,他把“水”称之为“灵魂”“神仙”,即使用“水”,也是以“致中和”为最高境界,提出四个“不”:“笔涩而不燥,墨沉而不闷。水润而不肥,气满而不散”。即使小至“款字,也要“款压轻重,不填空洞。既忌孤立,亦勿挤众”,力求“相得益彰”“互为佐衬”,达到“多一字嫌多、少一字嫌少”那种合理自然的”最高境界。

盛欣夫先生书画艺术的卓越成就,在书画艺术形式上,无不体现了儒家“致中和”最高美学理念,广得业内专家和大众的赞赏,我极其赞同许岩先生称盛先生是“个性书法”的先行者与布道者,我还以为盛先生又是儒家“致中和”也即先生七十余年追求“正好之”美学理念的忠实的实践者和布道的“苦行僧”。

2021年11年28日凌晨

(作者:丁伟驹,83岁,1963年杭大中文系毕业,中学语文高级教师)

嘉禾玉娘联·大篆 33x136cmx2

释文:嘉禾召凤雀,玉娘疑冰晶

旧句气质·行书 77x47cm

释文:大气并不张扬,迟涩可蕴张力。沉稳并非迟钝,拙劲可治狂妄。

千秋风骨 244x610cm

金鱼故乡 146x366cm

书名:书画释疑

盛欣夫 著

西泠印社出版社

《书画释疑》是盛欣夫先生以传统手札形式,一题一解。集千年古贤之法,解今人学书之困。是一本学习书画的释疑百科。大凡难题,基本都有答案。从初涉书画者到高层研究者,都会从中得益。

本书从传承书画的百多疑题着手,以时代为立足点,以古贤经典为基本理论,以作者60多年读书读史与书画实践为底子。客观地分析、诠释了当今书画艺术中存在的病根与发展可能。引经据典、以理服人。梳理出一条切实可行的艺术传承之路。

《书画释疑》一书为中日文双语对照版本。日本书道与中国书法同源异流,颇有共通之处,双语版本有利于共同商讨书法未来,互利互补,共同发展;有利中国书画国际化,有利中华文化全球共享。

鱼公书院·埭溪别院走廊一角