談“正好之”

—— 讀盛欣夫《書畫釋疑》劄記之三

文/丁偉駒

美學中一大重要課題,是對美的外在形式的探索,美的意識從古人部落狩獵發端。也可以從這個“美”字推斷美學的一個基本原理:作為藝術若說沒有美的形式就沒有審美的内涵,也無從激起人們審美情趣!用盛先生一句話說:“有其形,方可談神。”(筆墨手劄之十)

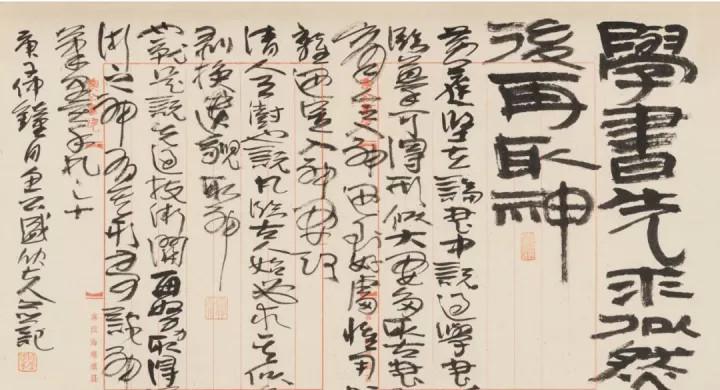

▲《書畫釋疑》筆墨手劄之十

既然美的形式是美學的一個獨立概念,那麼必定有它獨特的内涵。在這篇短文,不宜全面展開,但盛先生在他的《書畫釋疑》提出的審美形式最高境界,深刻揭示了中國書畫形式美的本質内涵,有很高的審美哲理價值。他在《筆畫手紮之四十》說:“計白當黑反着瞧,無畫須作有畫看。密不容針墨無多,疏可走馬筆非少。”謂此此“是最佳尺度,哲學境界耳”。接着,他作進一步闡述:

“肥瘦輕重,各有其美。重在适當。過或少,得其反。俗話講‘千钿難買正好之’。凡書家、畫家所追求的,就是‘正好之’。”在盛先生看來,“正好之”才是藝術形式美之最高境界,“有了正好,才談格調、格局、古氣、自然。”(筆墨手劄之四十一)

▲《書畫釋疑》筆墨手劄之四十一

關于這個問題,讓我想起宋玉的《登徒子好色賦》中答楚頃襄王,有一段精彩的對話:“天下之佳人,莫若楚國;楚國之麗者,莫若臣裡;臣裡之美者,莫若臣東家之子。東家之子,增之一分則太長,減之一分則太短;著粉則太白,施朱則太赤;眉如翠羽,肌如白雪,腰如束素,齒如含貝;嫣然一笑,惑舊城、迷下蔡……”正印證了盛先生關于形式美最高境界的論述。其中“增之一分則太長,減之一分則太短”,即是盛先生所言“正好之”,而“著粉則太白,施朱則太赤”,也正是盛先生所言“凡是合理,如出于自然”(筆墨手劄之四十六),任其“自然”,無需過度地“著粉”或“施朱”,貴在“正好之”。盛先生與宋玉關于審美形式之境界可謂一脈相承,有着異曲同工之妙。

而不論古之宋玉,今之盛先生,他們的美學觀都當是植根于儒家“中庸之道”,他們的論述和實踐都揭示了中國書畫與儒家哲學思想深刻的淵源關系。《中庸》曰:“喜怒哀樂之未發,謂之中。發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大學也。和也者,天下之達道也。緻中和,天地位焉,萬物育焉。”儒家之“中”與“和”,是儒學的核心,儒家在藝術創作中講究“适度”的“中和”之美,正是盛先生關于中國書畫形式美的立說之本了。

如何達到中國書畫形式美的最高境界?儒家“緻中和”的美學理念滲透在盛先生書畫實踐的各環節,甚至到“落款”的細節,為我們提供了豐富的創作經驗和理論基礎。

在“筆法”一章,引虞世南的《筆髓論》說:“用筆須手腕輕虛……太緩而無筋,太急而無骨。”(筆墨劄記之廿一)因而,盛先生運筆忌“過”而倡導“适當”,他說:“厚重與雄渾,過了就霸氣。輕靈與飄逸,适當是境界。”(筆墨手劄之廿三)

在“墨法”一章,盛先生倡導用墨“焦重濃淡”要“恰當好處”(筆墨手劄之卅七),他說:“筆墨格調,重在文雅,高古靜穆,彰彰不露,内涵穩重,自然天成。”(筆墨手劄之四十二)

▲《書畫釋疑》筆墨手劄之四十二

在“線條”一章,盛先生引北宋郭若虛在《圖畫見聞志》中的話“王獻之能為一筆書陸陸探微能為一筆畫”(筆墨劄記之四十八),再一次肯定“線條”是中國書畫的“主角”,倡導線條“枯而得不燥,濕而疾不濫,濃而遲不滞,淡而澀不薄”,做到這四個“不”:“恰到好處,是其功力”(筆墨手劄之四十九)。進而達到三個“不”:“枯而不散,散而不飛。濕飛不浮,絲絲入扣”,書畫得此境界,盛先生則認為線條之運用“盤若遊龍,出神入化”,.“把筆墨線條演繹到了極緻”。(手劄之六十二)。

在“章法”一章,盛先生強調用好“水”,他把“水”稱之為“靈魂”“神仙”,即使用“水”,也是以“緻中和”為最高境界,提出四個“不”:“筆澀而不燥,墨沉而不悶。水潤而不肥,氣滿而不散”。即使小至“款字,也要“款壓輕重,不填空洞。既忌孤立,亦勿擠衆”,力求“相得益彰”“互為佐襯”,達到“多一字嫌多、少一字嫌少”那種合理自然的”最高境界。

盛欣夫先生書畫藝術的卓越成就,在書畫藝術形式上,無不展現了儒家“緻中和”最高美學理念,廣得業内專家和大衆的贊賞,我極其贊同許岩先生稱盛先生是“個性書法”的先行者與布道者,我還以為盛先生又是儒家“緻中和”也即先生七十餘年追求“正好之”美學理念的忠實的實踐者和布道的“苦行僧”。

2021年11年28日淩晨

(作者:丁偉駒,83歲,1963年杭大中文系畢業,中學國文進階教師)

嘉禾玉娘聯·大篆 33x136cmx2

釋文:嘉禾召鳳雀,玉娘疑冰晶

舊句氣質·行書 77x47cm

釋文:大氣并不張揚,遲澀可蘊張力。沉穩并非遲鈍,拙勁可治狂妄。

千秋風骨 244x610cm

金魚故鄉 146x366cm

書名:書畫釋疑

盛欣夫 著

西泠印社出版社

《書畫釋疑》是盛欣夫先生以傳統手劄形式,一題一解。集千年古賢之法,解今人學書之困。是一本學習書畫的釋疑百科。大凡難題,基本都有答案。從初涉書畫者到高層研究者,都會從中得益。

本書從傳承書畫的百多疑題着手,以時代為立足點,以古賢經典為基本理論,以作者60多年讀書讀史與書畫實踐為底子。客觀地分析、诠釋了當今書畫藝術中存在的病根與發展可能。引經據典、以理服人。梳理出一條切實可行的藝術傳承之路。

《書畫釋疑》一書為中日文雙語對照版本。日本書道與中國書法同源異流,頗有共通之處,雙語版本有利于共同商讨書法未來,互利互補,共同發展;有利中國書畫國際化,有利中華文化全球共享。

魚公書院·埭溪别院走廊一角