公众号:老歌有一个词

1980年代骑车千里路的自行车手《宋歌》,《四处走动》(东方出版社)的一系列作品。

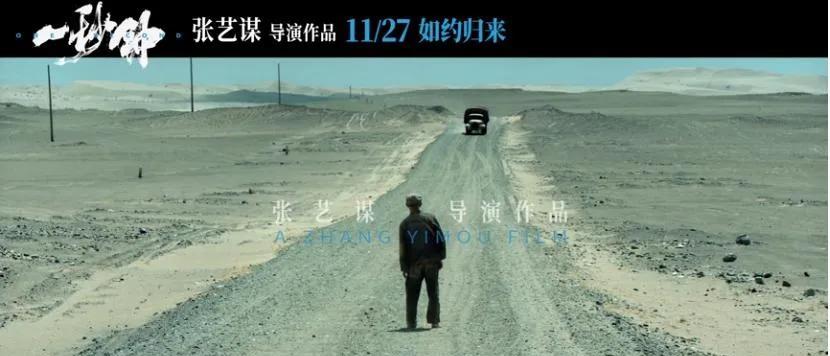

作者记得很像这个镜头

独自走在古阳观以南的沙漠中,浓密的阳光一览无余,像沙子被烧焦,从朦胧的黄色烟雾中升起,一个人的视野没有影子,活得像孙悟空被扔进老绅士的炉子里。

记得他的《山水话》中有这样一种描述:"四周都只是一片空白,那么纯洁的色彩。即使偶尔会有骆驼马的死骨头,它微小的白光,也溶解在周围浩瀚之中。又是如此的静止,似乎只有空气在呼啸。"但是,矛盾的'风景',在我的情况下,是生死攸关的领域,做得不好我会吓死的哨兵。

温度在40多度。汗水一出来,就迅速凝结成身上的盐晶。每走一两英里,嘴里的唾液和舌头一起干涸成硬块,喉咙变成了烟囱,塑料桶里的水很热,怎么喝也不渴,肚子里已经充满了鼓胀,而且水眼看起来越来越少......

当时正值中午,虽然我饿了,但我吃不下东西。一个人边走边想,忽然想到甜瓜,想起电视那台"东方齐洛娃"冰箱广告——沙漠里有一台冰箱,有新鲜的西瓜,像我这样口渴的旅行者扑上去——如果真的有甜瓜应该好,在这样的时刻又渴又饿,吃起来就值得在这片沙漠里。

这是一条半废弃的沙路,连车或公路类都没有,只有我走着异想天开的方式,觉得死亡越来越近,只要我中暑摔倒......

一个人的真诚愿望,在极端的时候,真的能触动神的心吗?这条路已经有大半天没有上路了,看到一辆卡车从后面飞驰而过。听着声音,知道它的速度有多快(旅行锻炼了我对它后面车辆的听觉判断)。我匆匆赶到路边,看着它升起,带着一阵黄色的尘埃飞过。车上布满了帆布,但从被风掀起的拐角处,我惊喜地发现那是一辆白兰地车。该死的,如果我事先知道,我会阻止它并要求一个。但现在,卡车已经带着一缕黄尘看不见了,只让我后悔绝望:我这个倒霉的蛋,我应在这片广阔的黄沙里。

"它会从一个上掉下来吗?"我突然转过身来想,就像抓住了一根救命的稻草。但另一个想法是:"不可能,显然是用帆布紧紧覆盖的。"但是,如果它确实掉落了一个呢?"这个奇怪的想法顽固地挥之不去。一遍又一遍地想一公里——我的上帝,你认为那是什么?我的眼睛突然亮了起来:在路中间,离我只有几米远,一块掉落的拳头大小的白兰地甜瓜,就在那儿,好像是谁故意把我放进去的。浅金色的皮肤,翠绿色,被灿烂的阳光照射,仿佛还在旋转......

说什么王妈妈的桃子妈妈会,怎么说玉皇琼浆宴,这时候我觉得没有比这块白兰地甜瓜更美的了。我差点从自行车上摔下来,扑向甜瓜。巧合的是,这条原本没有被车辆看到的道路,恰好就在这时,另一辆卡车驶来。我只是盯着甜瓜,差点钻进车底。我惊恐地停了下来,闭上眼睛,苦涩地想象着,车子过去之后,白兰地已经变成了一滩泥浆,等着司机骂骂咧咧。

然而,司机一定在最后的时刻找到了甜瓜,并立即明白我有多需要它。因为当我睁开眼睛时,我发现汽车突然转动了方向舵,冒着翻车的风险,以至于车轮半压在沟边的软沙上,驶过去,把瓜子完好无损地留在了路中间。当我拿起白兰地甜瓜抬头看它时,它已经变成了沙漠中一群"小甲虫"。我只是轻轻地说"人真好",视线就模糊了。

白兰地甜瓜(净)

白兰地甜瓜重新填满了我的整个身体,我继续开车继续上路,然后想到了"边缘人"这个词。

在西北的沙漠里,如果有人带了西瓜,吃的不是碎的,而是从一端切下来,挖进去吃。吃不下也不会扔掉,他们会把它倒挂在路边,防止阳光变质。如果另一个行人在一两天内经过,当口渴时,你可以翻身再吃一顿,以避免死于口渴。

在我们东北部的深山和古老的森林中,我们经常遇到那种去打猎或狩猎其他人居住的人(一个半埋的地下避难所)。他们没有固定的主人,谁会活着。如果没有干粮,在屋里找,会有食物放,也要找盐火柴什么的,这个人可以拿去吃。如果这个人也带来了,在吃饭和生活之后,当他离开时,他也放下了一些,以防后来来的人需要。他们不必知道谁从后面来,更不用说得到奖励和感激了,他们只是想成为那些需要像自己一样"生活"的人。

在沙漠中,我偶爾會遇到道路修碼工、停車休息的司機或行人,他們經常招手讓我下來休息。看到我下来,他们总是把水拿出来,然后发现自己的干粮说:"来吧,有水,有水,吃吧!然后问你来自哪里,你在做什么,坐下来谈谈。他们一见面,就直接关心,首先是"水"和"水"这两样东西是人生第一需要的,而不是像城市人相遇时,先说"你好"或握手。

我称这些人为"边缘人"。当我走路时,这个词在我的意识中变得更加清晰和坚定。从地理上讲,这些人处于边缘地位。正是因为土地的"边缘"稀疏、自然和生活条件贫乏,他们保持着人类最真诚、最纯粹的情感和精神,并以他们的形式传达下来。

到目前为止,我已经决定,"边缘人"一直是人类的"家园人"。在那些人类已经离开的地方,他们总是看着我们一个情感和精神的"家",等待着有一天我们累了,好回去休息。而我们,却总是"走出西湖唱歌跳舞,背上不了山"。"

第二天,他抵达金山北坡的阿克赛县,与蒙古摔跤手合影留念。歌曲,左

《四处走走》歌曲/写作,东方出版社。

系列52 - 西藏线

作者简历

宋,出生于黑龙江省密山市。姓为赵,宋太祖赵伟33日。1979年考入黑龙江大学中文系,毕业后受聘于《牡丹河日报》,担任文学副刊主编。

在中学时,诗歌写作开始并进入了1980年代和1990年代的中国"学校诗人"和"第三代诗人"群体。

1989年,他花了一年时间独自骑自行车环游全国。著有旅游文化散文《四处走走》和《宋歌短诗选集》。

1993年调任广东珠海,历任珠江晚报副主编、珠海市新闻工作者协会秘书长等职务。