热风涌动,油脂"滋养"的声音,接着是烧烤的气味也争先恐后地进入鼻子。此时,刻在血肉之中,最原始的对美味欲望立即被激活,迫使人类的食指动起来——这就是烧烤的魅力。

烧烤是一种独特的文化现象。与许多复杂的美食相比,烧烤有点平淡,但在皇室的宴会上,在雪花红梅的玻璃世界里,在武侠小说的剑下,却总能看到它的身影。也许这与他神秘而奇异的生活有关。

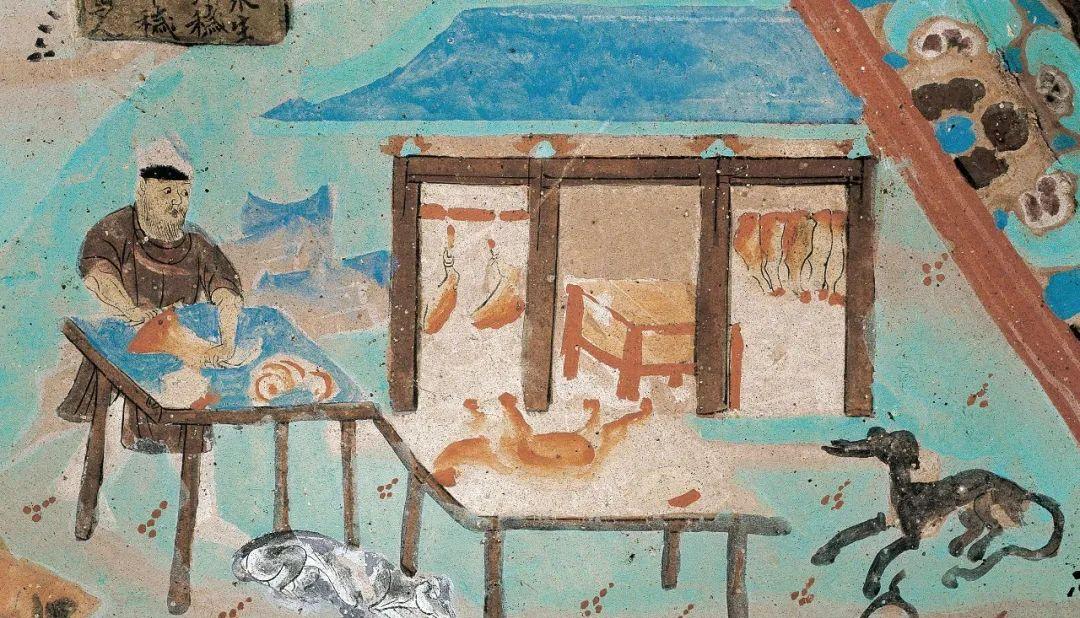

莫高窟第85石窟"在《葡萄酒店地图》来源:《敦煌石窟》香港商业出版社

西王母亲的烤肉串

"古代世界...人们的食物水果蛤蜊(lu)蛤蜊,又臭又伤胃,人很多病,有圣人,钻火到化学鱼腥,而人们说(高兴),让天王,人数多。"在古代,人类过着生血的生活,直到他们学会了钻柴火保火的方法,结束了原始的野蛮生活,开始培养吃熟食的饮食习惯。

人类学会了自己使用火,他们学会了如何烤肉。从出土的文物来看,这也可以得到相应的支持,比如全国各地发现的烧烤坑,被认为是与祖先烧烤食品的行为密切相关,而从马家璇文化遗址出土的腰屋陶壶和矩形水平陶瓷火架(炉)意味着, 最迟在新石器时代,中国人已经掌握了烧烤烹饪的技术。

但颇为诡异的是,它却是一种如此古老、文明的烹饪方式,却在经典中"找不到"这个名字。有传言说,20世纪30年代,画家齐白石应一家烤肉店的邀请,按照声音的造词方法,创造了"烤"这个词,并解释说:"钟定本没有这个'烘烤'字,这是齐齐编造的。"这就是为什么烧烤正式有自己的名字。齐白石的说法是真是假,有待后详述,但可以肯定的是,古籍中"烘烤"一词确实记载很少,难以找到痕迹。

那么,在悠久的中餐烧烤历史中,存在着什么样的身份呢?慢慢沉沦,这东西可能要从汉代开始,跟着小路走。在众多经典壁画中,有一幅关于西王母亲的汉代壁画特别引人注目。西王妈妈坐在画的中间,此时她已经从"豹尾虎牙和好口哨,蓬松的戴生"半人兽变成了坐着,衣着华丽的仙女,在她两边站着给她的"来茶倒水"服务员,其中一人拿着一串食物交给西王妈妈。根据杨先生的水,这是当今最民族的食物,烤肉串,就其形状而言,它与我们现在吃的没有什么不同。

山东嘉祥西王婆厨屠屠图图图

烧烤的方式是隐藏的

西王妈到底吃什么烤肉串,这根本无法证明,但所有迹象都表明,早在汉代,烧烤就已经是最时髦的食物,而且食材丰富,牛、羊、鹿、猪、鸡、鸭、鹅、鱼都是进口的奇妙东西,甚至蛞蝓、蟋蟀(有人认为是黄山雀)和海鲜并不罕见。

后来,贾思伟总结了前人的经历,在书中详细阐述了烧烤方式,总结出一套烧烤从肉的区别,切开,烹饪到火,调味的一套烧烤。如烤牛(xián,或牛叶):"老牛,又厚又脆。铲子,磨损,疼痛使聚集。把火烧掉,让它开裂,再切开,它又脆又美。如果拉舒申,稍微热一点,那就又薄又薄。"根据牛百叶窗的肉质特性和形态,贾思伟认为,挤压后要用力按压,在火炉附近迅速烤熟,使其表面有裂纹,再切下来吃,才会酥脆耐嚼。而且其中一道海鲜菜不细致,比如烤车:榨汁、去壳、去、三肉一壳。用生姜和橙屑加热。向四人致敬;并吩咐:"不要太熟悉,那就蛞蝓",不仅掌握了相应的火,还总结了一套比较完整的鱼腥味、调味经验。

正如人类学家列维·施特劳斯(Levi Strauss)所说:"从生食到熟食的过程是文化的标志。从人类饮食发展的历史来看,烧烤的贡献显然不仅在于肉和熟食,还意味着油、盐、酱、醋调味料或发现酶的作用。有了调味料,熟食还具有"色"、"香"、"味"等更高的追求,烧烤引领了饮食进入文化视野,也带动了中国饮食结构的建立。

从这个层面来看,西王妈妈即将拿下烤肉串的手,或许已经预示了这一切。据《黄帝书》记载:"国王的母亲把皇帝送给九花灯,把膏油在晒黑,以便点亮灯。"也就是说,烧烤的必要调味料——油是西王的母亲自学给黄帝的。最早的油称是"糊状"和"脂肪",都来源于动物油,用途是烧烤后涂抹食品。

按照这种说法,人类之所以能烧烤大斋,完全取决于西王母亲的成功。看来,"仙女只喝露水"这一段不敢做一些改正。立秋已经过去了,人们开始全面"坚持秋",如果西王妈妈成为美食博主,只怕不遗余力地推荐烧烤吧!

山东诸城梁台汉墓"厨师"肖像石(自本,当地)

从汉代壁画来看,烧烤食品在当时受到人们的高度推崇,即使有烤炉、托盘、肉香等烧烤物品也发展出了相对成熟的体系。陕西历史博物馆有一个绿色的釉面陶炉,底部有一个漏水的灰孔,嘴上有两根棍子。由此可见,汉代烧烤工艺的成熟度不亚于现在。

烧烤是什么时候起名字的?

尽管烧烤在汉代取得了这样的地位,但当时仍然没有一个合适的名字。这只是周朝习俗的老话,根据燃烧手段被"枪"、"火"、"沧"、"热"等字眼所取代。如《诗集》小雅叶记载了这四种烧烤方法:"有一个兔头,烧......有兔子的头,枪的枪。"这是烧烤兔肉。

具体来说,"枪"是"对土壤涂层,火炮和食物"。"这在今天的彝族和苗族中仍然很常见。"火"是把整个动物放在火上烤,非常类似于蒙古烤的整只羊。而"尖叫"和"热"往往一起出现,这就是我们所说的"烧烤"。如诗集《大亚》中,余大雅:"酒的精神信鑫,茴香。"当时,也有人从肉的大小、远离火、用器具等方面对"太阳"和"热"来区分,比如郑玄认为:"软的一个很热,干人是热的。孔英达说:"火的名字,火的名字。到难做饭的炉子附近,容易熟悉远方。"但要区别开来,从头到尾,没有人能同意结果,因此,最常见的术语仍然是"吱吱作响"和"热"同源,"热"就像"火烤"一样,也就是我们今天所说的"烧烤"。汉代以后,"热"的使用比较普遍,"动物(零件)和热"已经成为一种约定俗成的命名方式,如烧焦、烧肝、烧牛、烧鱼等。

再说一遍,"烘烤"这个词。烧烤究竟在什么时候是"正确和适当的"?关于齐白石的写作,请看邓咱先生《燕山夜话》中的一篇文章,它与老北京烧烤密切相关:"烧烤就像齐百石写的一块牌子,写在一张纸上,嵌入框架中。温:"清真烧烤就像。"在正文和标题之间,有一小段注释(看看那个位置,这是在写作后添加的),书中没有烘焙词。应别人的要求,自制的古'(原来没有标点符号)看了看,让人觉得,这个老人真的很有意思!因为写这封信的时候,我问朱德西,这些书是不是真的不出光,说如果这个时候告诉马南轩,我可以写一篇燕山夜话。在德西回信之前,云:"烘烤字什么也没说。宽韵,定韵有字、苦、音试,注云:火干、定韵或省、立飙字。看到龙的手,苦涩的老反,火也干了。"烘焙词连康熙字典都没有,正如白石所说,没有书。"这个时间点,大约在1940年代和1950年代。

如今,借助现代搜索工具,您可以找到字典中找不到的"烘焙"一词,该词可以在元代藏书的外文中找到,并且还使用了许多现代佛教翻译。而《红楼梦》的笔录中,曾多次出现"烤"字样,如第42次写道:"宝玉笑着说:'你知道吗!即粗盘不能保持火烤,不要拿姜汁和酱汁预先涂抹在底部烤熟,一旦着火,就是要炒。'"

"烧烤肉"在光绪10至12年(1884-1886)。

无论是佛教翻译,还是《红楼梦》的对话,都比较特殊或偏向于口语的使用,可以看出,"烘烤"这个词虽然不一定是齐柏士先生的第一个,但现代之前真的是一个非常遥远的词,与菜肴没有密切的关系。而在光绪10~12年间(1884-1886)刻有《光绪顺天夫志》,最后出现了"烤肉"一词,按:"拿猪烤"。它不使用仔猪,称为炉肉,自家种植的炉肉店。"在这一点上,'烧烤'终于出名了。

恩格斯说,火的使用"是一个人第一次主宰一种最终将人类和动物世界分开的自然力量。"面对烧烤,人们追随和传承了远古时代的饮食习惯,也回忆和品尝了食物的原味,也体现了人类社会发展意义上的曲折和传说。在余韵上,烧烤的香味,在神的心中,是与古人的心灵和思想相伴的那一刻。