熱風湧動,油脂"滋養"的聲音,接着是燒烤的氣味也争先恐後地進入鼻子。此時,刻在血肉之中,最原始的對美味欲望立即被激活,迫使人類的食指動起來——這就是燒烤的魅力。

燒烤是一種獨特的文化現象。與許多複雜的美食相比,燒烤有點平淡,但在皇室的宴會上,在雪花紅梅的玻璃世界裡,在武俠小說的劍下,卻總能看到它的身影。也許這與他神秘而奇異的生活有關。

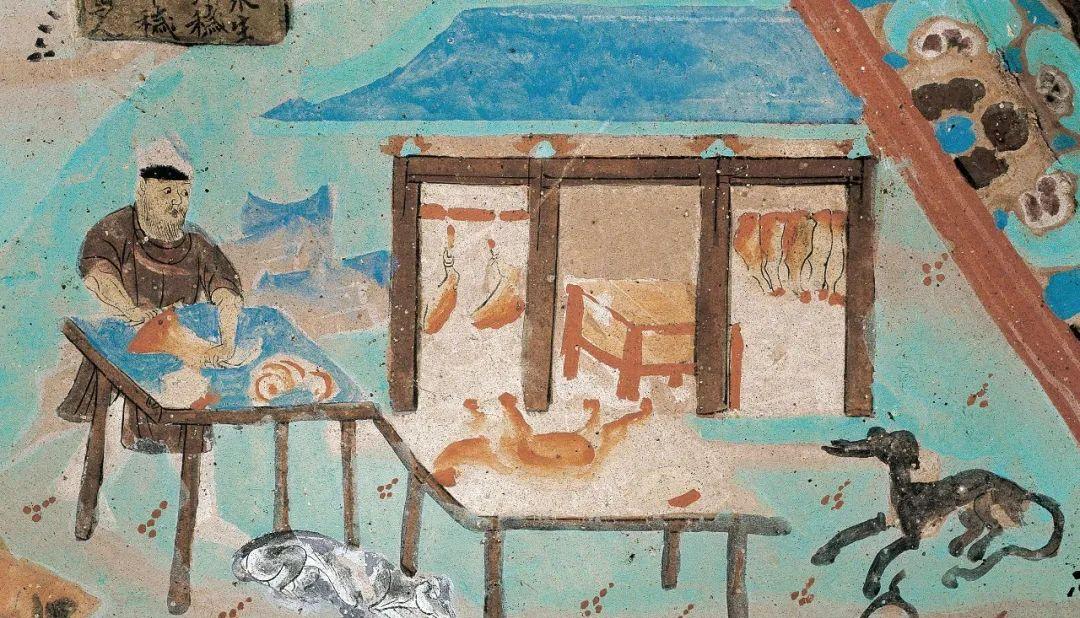

莫高窟第85石窟"在《葡萄酒店地圖》來源:《敦煌石窟》香港商業出版社

西王母親的烤肉串

"古代世界...人們的食物水果蛤蜊(lu)蛤蜊,又臭又傷胃,人很多病,有聖人,鑽火到化學魚腥,而人們說(高興),讓天王,人數多。"在古代,人類過着生血的生活,直到他們學會了鑽柴火保火的方法,結束了原始的野蠻生活,開始培養吃熟食的飲食習慣。

人類學會了自己使用火,他們學會了如何烤肉。從出土的文物來看,這也可以得到相應的支援,比如全國各地發現的燒烤坑,被認為是與祖先燒烤食品的行為密切相關,而從馬家璇文化遺址出土的腰屋陶壺和矩形水準陶瓷火架(爐)意味着, 最遲在新石器時代,中國人已經掌握了燒烤烹饪的技術。

但頗為詭異的是,它卻是一種如此古老、文明的烹饪方式,卻在經典中"找不到"這個名字。有傳言說,20世紀30年代,畫家齊白石應一家烤肉店的邀請,按照聲音的造詞方法,創造了"烤"這個詞,并解釋說:"鐘定本沒有這個'烘烤'字,這是齊齊編造的。"這就是為什麼燒烤正式有自己的名字。齊白石的說法是真是假,有待後詳述,但可以肯定的是,古籍中"烘烤"一詞确實記載很少,難以找到痕迹。

那麼,在悠久的中餐燒烤曆史中,存在着什麼樣的身份呢?慢慢沉淪,這東西可能要從漢代開始,跟着小路走。在衆多經典壁畫中,有一幅關于西王母親的漢代壁畫特别引人注目。西王媽媽坐在畫的中間,此時她已經從"豹尾虎牙和好口哨,蓬松的戴生"半人獸變成了坐着,衣着華麗的仙女,在她兩邊站着給她的"來茶倒水"服務員,其中一人拿着一串食物交給西王媽媽。根據楊先生的水,這是當今最民族的食物,烤肉串,就其形狀而言,它與我們現在吃的沒有什麼不同。

山東嘉祥西王婆廚屠屠圖圖圖

燒烤的方式是隐藏的

西王媽到底吃什麼烤肉串,這根本無法證明,但所有迹象都表明,早在漢代,燒烤就已經是最時髦的食物,而且食材豐富,牛、羊、鹿、豬、雞、鴨、鵝、魚都是進口的奇妙東西,甚至蛞蝓、蟋蟀(有人認為是黃山雀)和海鮮并不罕見。

後來,賈思偉總結了前人的經曆,在書中詳細闡述了燒烤方式,總結出一套燒烤從肉的差別,切開,烹饪到火,調味的一套燒烤。如烤牛(xián,或牛葉):"老牛,又厚又脆。鏟子,磨損,疼痛使聚集。把火燒掉,讓它開裂,再切開,它又脆又美。如果拉舒申,稍微熱一點,那就又薄又薄。"根據牛百葉窗的肉質特性和形态,賈思偉認為,擠壓後要用力按壓,在火爐附近迅速烤熟,使其表面有裂紋,再切下來吃,才會酥脆耐嚼。而且其中一道海鮮菜不細緻,比如烤車:榨汁、去殼、去、三肉一殼。用生姜和橙屑加熱。向四人緻敬;并吩咐:"不要太熟悉,那就蛞蝓",不僅掌握了相應的火,還總結了一套比較完整的魚腥味、調味經驗。

正如人類學家列維·施特勞斯(Levi Strauss)所說:"從生食到熟食的過程是文化的标志。從人類飲食發展的曆史來看,燒烤的貢獻顯然不僅在于肉和熟食,還意味着油、鹽、醬、醋調味料或發現酶的作用。有了調味料,熟食還具有"色"、"香"、"味"等更高的追求,燒烤引領了飲食進入文化視野,也帶動了中國飲食結構的建立。

從這個層面來看,西王媽媽即将拿下烤肉串的手,或許已經預示了這一切。據《黃帝書》記載:"國王的母親把皇帝送給九花燈,把膏油在曬黑,以便點亮燈。"也就是說,燒烤的必要調味料——油是西王的母親自學給黃帝的。最早的油稱是"糊狀"和"脂肪",都來源于動物油,用途是燒烤後塗抹食品。

按照這種說法,人類之是以能燒烤大齋,完全取決于西王母親的成功。看來,"仙女隻喝露水"這一段不敢做一些改正。立秋已經過去了,人們開始全面"堅持秋",如果西王媽媽成為美食部落客,隻怕不遺餘力地推薦燒烤吧!

山東諸城梁台漢墓"廚師"肖像石(自本,當地)

從漢代壁畫來看,燒烤食品在當時受到人們的高度推崇,即使有烤爐、托盤、肉香等燒烤物品也發展出了相對成熟的體系。陝西曆史博物館有一個綠色的釉面陶爐,底部有一個漏水的灰孔,嘴上有兩根棍子。由此可見,漢代燒烤工藝的成熟度不亞于現在。

燒烤是什麼時候起名字的?

盡管燒烤在漢代取得了這樣的地位,但當時仍然沒有一個合适的名字。這隻是周朝習俗的老話,根據燃燒手段被"槍"、"火"、"滄"、"熱"等字眼所取代。如《詩集》小雅葉記載了這四種燒烤方法:"有一個兔頭,燒......有兔子的頭,槍的槍。"這是燒烤兔肉。

具體來說,"槍"是"對土壤塗層,火炮和食物"。"這在今天的彜族和苗族中仍然很常見。"火"是把整個動物放在火上烤,非常類似于蒙古烤的整隻羊。而"尖叫"和"熱"往往一起出現,這就是我們所說的"燒烤"。如詩集《大亞》中,餘大雅:"酒的精神信鑫,茴香。"當時,也有人從肉的大小、遠離火、用器具等方面對"太陽"和"熱"來區分,比如鄭玄認為:"軟的一個很熱,幹人是熱的。孔英達說:"火的名字,火的名字。到難做飯的爐子附近,容易熟悉遠方。"但要差別開來,從頭到尾,沒有人能同意結果,是以,最常見的術語仍然是"吱吱作響"和"熱"同源,"熱"就像"火烤"一樣,也就是我們今天所說的"燒烤"。漢代以後,"熱"的使用比較普遍,"動物(零件)和熱"已經成為一種約定俗成的命名方式,如燒焦、燒肝、燒牛、燒魚等。

再說一遍,"烘烤"這個詞。燒烤究竟在什麼時候是"正确和适當的"?關于齊白石的寫作,請看鄧咱先生《燕山夜話》中的一篇文章,它與老北京燒烤密切相關:"燒烤就像齊百石寫的一塊牌子,寫在一張紙上,嵌入架構中。溫:"清真燒烤就像。"在正文和标題之間,有一小段注釋(看看那個位置,這是在寫作後添加的),書中沒有烘焙詞。應别人的要求,自制的古'(原來沒有标點符号)看了看,讓人覺得,這個老人真的很有意思!因為寫這封信的時候,我問朱德西,這些書是不是真的不出光,說如果這個時候告訴馬南軒,我可以寫一篇燕山夜話。在德西回信之前,雲:"烘烤字什麼也沒說。寬韻,定韻有字、苦、音試,注雲:火幹、定韻或省、立飙字。看到龍的手,苦澀的老反,火也幹了。"烘焙詞連康熙字典都沒有,正如白石所說,沒有書。"這個時間點,大約在1940年代和1950年代。

如今,借助現代搜尋工具,您可以找到字典中找不到的"烘焙"一詞,該詞可以在元代藏書的外文中找到,并且還使用了許多現代佛教翻譯。而《紅樓夢》的筆錄中,曾多次出現"烤"字樣,如第42次寫道:"寶玉笑着說:'你知道嗎!即粗盤不能保持火烤,不要拿姜汁和醬汁預先塗抹在底部烤熟,一旦着火,就是要炒。'"

"燒烤肉"在光緒10至12年(1884-1886)。

無論是佛教翻譯,還是《紅樓夢》的對話,都比較特殊或偏向于口語的使用,可以看出,"烘烤"這個詞雖然不一定是齊柏士先生的第一個,但現代之前真的是一個非常遙遠的詞,與菜肴沒有密切的關系。而在光緒10~12年間(1884-1886)刻有《光緒順天夫志》,最後出現了"烤肉"一詞,按:"拿豬烤"。它不使用仔豬,稱為爐肉,自家種植的爐肉店。"在這一點上,'燒烤'終于出名了。

恩格斯說,火的使用"是一個人第一次主宰一種最終将人類和動物世界分開的自然力量。"面對燒烤,人們追随和傳承了遠古時代的飲食習慣,也回憶和品嘗了食物的原味,也展現了人類社會發展意義上的曲折和傳說。在餘韻上,燒烤的香味,在神的心中,是與古人的心靈和思想相伴的那一刻。