在杨虎城的长子杨拯民的记忆之中,张学良平易近人、和蔼可亲。他会时不时开一个玩笑调节气氛,总是逗得大家哈哈大笑。

1935年冬天,杨虎城带着杨拯民去找张学良,他们一起坐车从西安到三原县检阅部队。开车的是张学良,杨虎城坐在副驾驶位上,杨拯民和另外两名军官坐在后排。

张学良笑着打趣杨拯民:“你今天最神气!我给你当司机,你爸爸当副官,还有两个保镖。”

杨拯民怀念那段日子,总是和家人、朋友回忆这件事。

1991年,台湾当局准许张学良和赵一荻前往美国探亲。1995年,张学良夫妇正式在美国夏威夷定居,终于获得了人身自由。

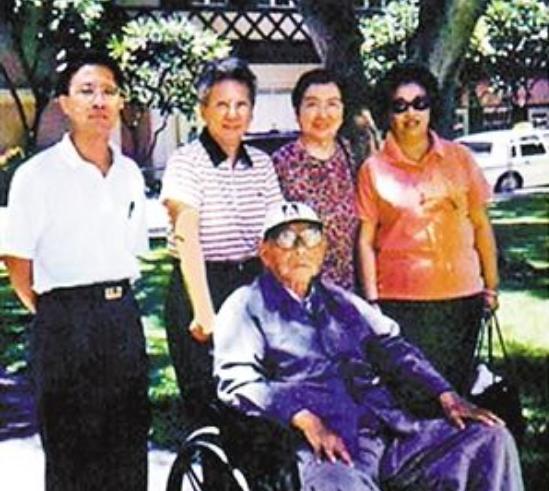

图|1999年6月,杨虎城的孙子杨瀚(左一)等与张学良(前排坐轮椅者)在夏威夷合影

杨拯民得知后非常高兴,期盼着张学良能够返回大陆,和他再见一面。

然而张学良已经年迈,他一直没有下定决心回来。杨拯民去问张学良的五弟张学森,张学森回答:“他可能就不回来了。”

1996年,张学良95岁寿辰之前,他托人传信给杨拯民,60多年没见了,他想见一见杨拯民。

杨拯民他想要去夏威夷看望张学良,在有生之年,想要代替父亲和张学良再握一次手。

得到组织的批准之后,3月,杨拯民的签证已经拿到手,而他却突然查出了癌症,要立刻动手术,计划就耽搁了下来。

1998年10月,杨拯民病逝。他被病痛折磨了2年,离开时非常仓促,没有留下什么遗言。

但他的儿子杨瀚心里清楚,父亲的遗愿就是去美国看一看张学良。

杨瀚联系了张学良的侄女张闾蘅,希望完成父亲的这个遗愿。

张闾蘅对杨家很熟悉,1983年张闾蘅来北京之时,第一个想到的就是杨拯民,杨拯民热情地招待了张闾蘅,还请她给张学良带去了一些礼品。

1990年,张学良托人给杨拯民带来亲笔题词:“拯民世弟:爱人如己,张学良敬书。七十九年十二月廿一日。”这幅题字杨家人一直妥善收藏着。

图|张学良送给杨拯民的亲笔题词

在张闾蘅的安排之下,1999年6月,杨瀚和女儿杨好好在一家教堂的门口见到了张学良。

那时候张学良正在做礼拜,张闾蘅向张学良介绍了杨瀚。

杨瀚如此回忆见面的细节:“张学良坐在轮椅上,听说我是杨虎城的后人,怔了一下,然后就说‘你好你好’,便再也没有说什么了。”

杨瀚没有想到张学良如此平静,一句话也没有提过去和杨虎城的事情。

第二年,张学良百岁寿宴,杨瀚也代表杨家去祝寿。

杨瀚到达张学良所住的希尔顿酒店之时,见张闾蘅正在推着张学良在海边散步。

他上前打招呼,张学良依旧只是礼貌地问好,没有其他的回应。

图|西安事变前张学良和杨虎城的合影

张学良获得自由后,杨瀚是唯一一位面见张学良的杨家人,他是西安事变研究会会长,写过《杨虎城大传》,对杨虎城的研究是专家级别的。

他对张学良的平静,有着自己的理解:“我面前的张学良,确实是老了,我觉得他对祖父的事情有点不堪回首。”

张学良和杨虎城,因为一场震惊中外的“西安事变”,命运紧紧联系在一起,中国近代史上将他们并称“张杨”。而实际上,他们之间也存在着不少分歧。

1930年,杨虎城在中原混战之时率领十七军进入陕甘两省,大有一统西北的雄心。后来,蒋介石免去了杨虎城陕西省政府主席的职务,但十七军依旧实际掌控着陕西省。

1935年,张学良帅东北军进入陕甘,并成立西北“剿匪”总司令部,张学良就是“代总司令”。

东北军装备精良,人数众多,杨虎城不清楚张学良到底是带着什么目的来的,刚开始对他多有防范。而张学良此时急于在西北落脚,老蒋又刻意挑拨二者关系,张学良也对杨虎城有所猜忌。

1936年,杨虎城和张学良之间的关系才缓和,主要是因为他们有一个共同的主张,就是抗日。

图|西安事变爆发后,南京国民党政府前一片混乱

一次偶然的谈话,杨虎城说到了“九·一八”事变的责任问题,张学良显得非常激动,他拿出了一张当时蒋介石发给他的电令,告诉杨虎城当年让他不抵抗的是蒋介石,非他一人决定,但现在,全国上下认定是张学良的错。

说到这里,张学良因为委屈和愤懑流下泪来。张学良还和杨虎城坦诚,自己绝对没有夺取西北之意,请杨虎城放心。

这次谈话确实让杨虎城对张学良有了更深的了解,他们走动更加频繁。但他们都向对方隐瞒了一件事——他们和中共的秘密交往。

张学良在多次和中国共产党作战失败之后,也进行了深刻的反思,他不能理解为什么在民族存亡的关头,蒋介石还在坚持“攘外必先安内”。

张学良和杨虎城希望可以走上“联共抗日”的道路。他们也能感觉到对方身边有地下共产党的同志,偶尔也会相互试探,但心照不宣,不会挑破。

后来在中共地下党员南汉宸的安排下,张学良的好友、中国民主同盟中央委员会副主席高崇民来到西安,专门调解张、杨二人的关系。戳破了这层窗户纸,两人袒露心扉,没有了隔阂,从此联合抗日。

1936年6月,张学良和杨虎城共同开办了王曲军官训练团,训练抗日干部,学员是东北军和十七军的连长和团长级别的军官。

同时,张、杨二人经常带着心腹将领和中国地下党员代表一同商讨团结抗日的问题,他们将座谈会总结的意见编成一本宣传册,名为《活路》,意思是只有坚持团结抗日,民族才有活路。

这些宣传册都是在绥靖公署印刷厂秘密印刷的,杨虎城下令送到宜川前线的部队。表面上,张学良配合西北“剿总”参谋长追查此事,实际上他一直在配合着杨虎城,联合行动。

张学良也曾尝试过向蒋介石苦谏,但一次次被蒋介石严词拒绝。张学良大失所望,回到自己的卧室沮丧饮泣。

图|身着上将礼服的杨虎城

返回西安之后,张学良和杨虎城多次密谈,说出对蒋介石的不满,不希望再和红军作战。

杨虎城不像张学良,他早就对蒋介石心灰意冷了。

时任17路军17师51旅旅长的赵寿山曾在一次与杨虎城的谈话之中突然提出:“如果蒋介石来西安,必要的时候我们就把他扣起来,逼他联共抗日。”

杨虎城当时听到这句话惊了片刻,但他并没有反对赵寿山的意见,甚至还赞许道:“寿山变了!”

此时,面对焦急沮丧的张学良,杨虎城突然想到了赵寿山的这句话。他鼓起勇气对张学良说道:“等蒋委员长到西安后,咱们把他扣起来,来一个‘挟天子以令诸侯’。”

张学良听到这句话久久没有回答,他的内心波涛汹涌,许久后才犹豫着说:“容我再考虑一下。”

杨虎城马上意识到自己的失言,面露惶恐。

张学良忙安慰他:“请放心,我绝不是那种出卖朋友的小人。”

在说出这句话的时候,张学良已经表达出他对杨虎城这句话就是不赞同的。

张学良毕竟和杨虎城的人生经历不同,一生下来就含着金汤匙,子承父业,受过西式教育。

张学良和蒋介石私交颇深,好几次张学良都在公开场合说,自己是将蒋介石当作父亲看待的。他对蒋介石始终存有幻想,他觉得只要蒋介石现在挺起腰杆来抗日,以前所有的事都可以一笔勾销,他依旧愿意“拥蒋抗日”。

而杨虎城出身贫寒,手上的队伍是自己一手拉起来的,他没有父辈的荫庇,小心翼翼地在众多地方割据势力之中寻得一处生存之地。

图|1936年12月2日,蒋介石在洛阳与西北军政首脑合影。左二起:蒋介石、宋美龄、谢葆真、张学良、杨虎城

这些年,蒋介石对他时好时坏,完全当他是一个工具。识人无数,在乱世摸打滚爬的杨虎城,早就看透了蒋介石的反动面目,深刻明白他本性难移,必须“反蒋抗日”。

张学良还是坚持一次次向蒋介石进。1936年年底,张学良又和蒋介石进行了长达三小时的深谈,聊到最后,他流着眼泪、嘶哑着嗓子请求蒋介石抗日。

蒋介石勃然大怒,大声斥责张学良:“你现在就是拿枪把我打死,也不能改变我的计划。”

就在张学良这次“哭谏”后仅仅3天,蒋介石就已经下令拟好一张名单,里面是西北军和东北军之中同情中国共产党的部分将士,准备撤掉张学良的职务。

张学良还收到了消息,蒋介石先后派了4000多人进驻西安,他们就在西安宾馆附近,随时听命蒋介石将张学良逮捕。

张学良这才彻底明白,不动用武力,是不可能真正让蒋介石屈服的,没想到最后还是要走杨虎城建议的那条路。

只是,即便走上了这条路,张学良和杨虎城依旧没有完全统一步调。

张学良还在尝试着争取蒋介石,必须确保蒋介石的安全。在控制蒋介石后,张学良曾经给孔祥熙和宋美龄致电,保证不会伤害蒋介石,只是想要“促其反省”。他说:“学良平生从不负人,耿耿此心,可质天日”。

图|西安事变后,国民党政府制作的蒋委员长蒙难纪念章

这段期间,张学良的心情其实是非常矛盾的。

他一天数次去见蒋介石,说话时都是垂手站在一旁,无论蒋介石发多大脾气,他都是恭谦。

他甚至几次邀杨虎城一起去见蒋介石,杨虎城拒绝,张学良还在劝他“慢慢来,不要着急”。

杨虎城时刻在提防着蒋介石,必要时一定要逼迫蒋介石就范。

他们最大的分歧出现在“是否放蒋介石回南京”一事之上。

宋美龄、宋子文、端纳来到西安之后,经过了一系列的谈判,最终达成停止内战、一致抗日的决定。

事已至此,蒋介石依旧不愿在改组行政院等协议上签字,他只是口头表示以“领袖人格”保证。

杨虎城要求蒋介石一定要亲自签上姓名,哪怕宋美龄和宋子文已经做出了保证,他也不信。

张学良已经经历了漫长而汹涌的思想斗争,他只想立刻放蒋,他亲自去说服杨虎城,结果和杨虎城歇斯底里地争论起来,差点与杨虎城决裂。

图|1937年1月1日,《中央日报》报道张学良被判处10年徒刑、剥夺公权5年的新闻

蒋介石在《西安半月记》之中写道:“12月24日夜,闻杨虎城坚决不主张送余回京,与张争几决裂。”

张学良亲自送蒋介石,是“要给他撑面子,使他恢复威信,今后好见人,好说话,好做事”。

杨虎城不理解张学良为什么要亲自去送蒋介石,他觉得这是一种糊涂的行为,感性已经完全战胜了理性。

张学良走得非常匆忙,甚至还没有征得杨虎城的正式同意,杨虎城不能强制蒋介石留下,不能阻止张学良离开,他感到很意外,更感到无奈。

这是张学良和杨虎城最后一次相见了。

他没有给杨虎城留下什么话,也没有任何安排,只是将东北军托付给了杨虎城。而这基本上就是一条空头命令,杨虎城动不了失去主心骨的东北军,甚至出现了“二二事件”这样的混乱局面。后因杨虎城被撤职,十七军出现叛徒,西北军也无奈瓦解。

而在监狱之外,他们的亲人们却因为他们当年的情谊,一直持续着两家的缘分。

张学良的四弟张学思和张学良不同,他的母亲许氏出身贫寒,善恶分明,善良仁义。在大帅府的姨太太之中,她是最为俭朴勤勉的一个,一直教育儿女们要自力更生。在母亲的激励之下,张学思17岁就加入了中国共产党。

1936年12月12日半夜,张学思在国民党中央党校学习,突然被捕押往南京。

在半路上知道了大哥以“兵谏”的方式逼迫蒋介石抗日,向来不赞同大哥的他觉得非常振奋。不久后张学思被释放了,他一直在和同志们积极营救大哥。

在纪念“西安事变”25周年的招待会上,高崇民发言:“座中诸君都健在,一人憔悴在东南”,张学思当场痛哭失声。

图|杨拯民

1937年,张学思以优异的成绩从中央军校毕业,蒋介石的嫡系拉拢他,母亲希望他和自己一同去美国,而张学思毅然接受了中国共产党的安排,前往延安学习。

与此同时,杨虎城被南京政府免职,派他前往美国考察,实际上是流放海外。

在出国的前一天,杨虎城喊来了长子杨拯民,与他彻夜谈话。

杨虎城希望杨拯民能照顾好母亲,谨慎交友,还和他说了自己的理想,谈到了共产主义,也说到了人类的前途。父子俩聊到凌晨5时,杨虎城赶着漱洗整装。

6月29日7时,杨拯民看着父亲登上了邮轮。这是他们父子的最后一面,不久后就传来了杨虎城回国抗日却被幽禁的消息。

中国共产党曾经两次尝试营救杨虎城,1946年在重庆政协会议上,毛泽东亲自提出释放杨虎城,蒋介石拒绝了。

蒋介石也多次派人劝说杨虎城公开表示发动西安事变是受中国共产党蒙骗的,杨虎城宁死不屈。

被幽禁的12年之中,他和妻儿受尽屈辱,妻子谢葆真被逼得出现了精神疾病,而杨虎城一直在死撑着,他不能自杀,不想自己的死被蒋介石扭曲成“以死谢罪”。

1949年重庆解放前,杨虎城和家人、秘书一家被残忍杀害。

图|1950年1月,重庆“杨虎城将军暨被难烈士追悼大会”会场外

而张学良则一直被幽禁着,过着暗无天日的生活,不知道什么时候是个头。

杨拯民离开父亲之时,他才刚刚15岁,知道父亲这是冒着生命危险干一件利国利民的大事,已经认清了中国的希望和出路,1938年6月,他来到了延安,加入了中国共产党。

一次,杨拯民在延河旁的防空壕之中参加小组会议,一同参加的其他的9名同志:徐海东、谭玉保、张防、彤云、任质斌、罗斌、丁洪、王梅芳、樊执中。

在休息时,徐海东突然笑着说:“我们这个小组也是三位一体,有西北军的代表,有东北军的代表,我和老谭、老任、樊、罗几人可算是红军代表吆。”

杨拯民很惊讶,他知道徐海东所说的西北军代表是自己,东北军代表是谁呢?

图|张学思和妻子合影

他看了眼张防,张防不过二十几岁,英俊高大,也是刚来延安没多久,大家其实并不知道张防的具体身份。

杨拯民猜测张防可能是张学良的亲属。第二天,张防主动来找杨拯民去河边散步,告诉他自己其实是张学良的弟弟张学思。原本他是想要保密的,但徐海东不小心说漏了嘴,他不想向杨拯民隐瞒,希望将来在生活和学习上互相照顾。

张学思和杨拯民很快成为了莫逆之交,他们经常到河边散步,聊到尚被蒋介石囚禁的至亲,他们痛心无比。

刚到延安的时候,张学思还没有结婚,杨拯民非常热心地给他找对象。他听说张学思有一个中意的姑娘,只是没好意思问清楚对方的名字。于是就和同学们分头找女大的熟人去打听,很快打听到那个姑娘叫谢雪萍。

在同学们的撮合之下,两人恋爱、结婚,十分顺利。

解放后,张学思担负创建海军学校的重任。1961年3月他出任海军司令部参谋长。而杨拯民则来到艰苦的甘肃玉门,全力投入到油矿生产的恢复工作之中,他们依旧保持着联系。

图|毛主席接见张学思将军

跟随杨拯民多年的秘书赵强回忆,杨虎城被杀害后,张、杨两家风雨同舟,成了一家人,杨拯民也成了两家在大陆的“家长”。

张学良留在祖国大陆的亲属和原来东北军的部下很多,他们有了工作问题,或者家庭矛盾,都愿意来找杨拯民解决。张家的后人不少定居在海外,有机会回国探望的话,也会专程来看一看杨拯民。

张学良身在台湾,心中挂念杨虎城的子女们。他在回忆录之中提到了杨虎城的牺牲,他也感到十分惋惜。

西安事变之时,杨虎城的子女们年纪都还小,张学良和杨拯民比较熟悉,联系也比较多。

1998年,杨拯民去世之时,张学良和夫人赵一荻从美国夏威夷发来了唁电:“痛悉世侄杨拯民常委千古,请节哀顺变。”

图|杨虎城之孙杨瀚

杨拯民的长女杨延武向记者们说:“张学良近年多次捎信想让父亲去美国一见。父亲几次准备美国之行,但都由于身体原因未能成行,父亲是带着无尽的相思走的。”

当杨瀚登上前往美国的飞机,想到要代表杨家后代正式见张学良之时,他的内心是激动的。

他是研究西安事变的专家,他听着杨拯民的故事长大,他当然期待可以听亲历者述说真实的历史,也希望听张学良多说一说杨虎城,弥补这一生都没有见过爷爷的遗憾。

而张学良却选择了沉默。

1956年,蒋介石要求张学良回忆西安事变的具体经过,张学良平静地说:“平心而论,西安之变,杨虎城乃受良之牵累,彼不过陪衬而已。”

在《西安事变反省录》中,他曾经这样说,如果他当时是跟何成浚或者张群共处,那么就不会有西安事变的发生。

在张学良被幽禁的半个世纪里,他一直都在坚持着一种态度:“作为一个军人,我是应该被枪毙,但依我的良心,我没有做错。”

图|张学良在台湾被幽禁时,通过广播了解外界消息

张学良一生重“义”,其中有他对杨虎城的“义”,也包括他和蒋介石之间的“义”。

周恩来曾经总结过:“张学良是个英雄人物,很豪爽。他这个英雄人物是个人英雄主义。”

在西安事变后,人们自然而言将官位比杨虎城高的张学良当作最主要的领导者,张学良被一群国民党高官痛批。甚至在文化界,张学良也成了被抨击的对象,北平各大学的校长称他:“执迷不悟,名为抗敌,实则自坏长城,正为敌人所深快,足下将永为国家民族之罪人矣。”胡适更以个人名义在天津《大公报》上发表《张学良的叛国》一文,称他“祸国误国”。

在这样强大的压力之下,张学良致函蒋介石,对自己发动西安事变表达了深深的自责。

当他晚年回顾过去,明知自己顺应了历史潮流,明知当年的选择没有错,但他的心仍然是矛盾的。

在西安事变之前,张学良一直非常顺遂,对蒋介石集团有着诸多幻想,在饱尝半个世纪的牢狱之苦后,他看着曾经身边的人一个个离去,和他一同为抗日出生入死的杨虎城已经被害,就连那个曾经坐在他车的少年杨拯民也去了。

图|《申报》对西安事变的报道

山河日新月异,而他觉得自己一事无成,已垂垂老矣,过去不堪回首。邓颖超曾给张学良写过4封信,希望她能回大陆看一看,张学良拒绝了,他说:“物是人非事事休。”

如果面对杨拯民,他尚且能回忆过去,而面对完全陌生的杨瀚,他真的不知从何说起!

这样一位历经沧桑的老人家,杨家人亦是理解和尊重的。

2001年10月15日,杨家人从《新闻联播》之中得知张学良与世长辞的消息,非常悲痛,他们连夜赶往张学良公馆敬献花圈。并以杨虎城后人的名义向张学良的亲属发去了唁电。

他们在唁电之中表示:“世叔光辉的一生,将永远是我们学习的榜样,我们也将永远怀念他老人家。”