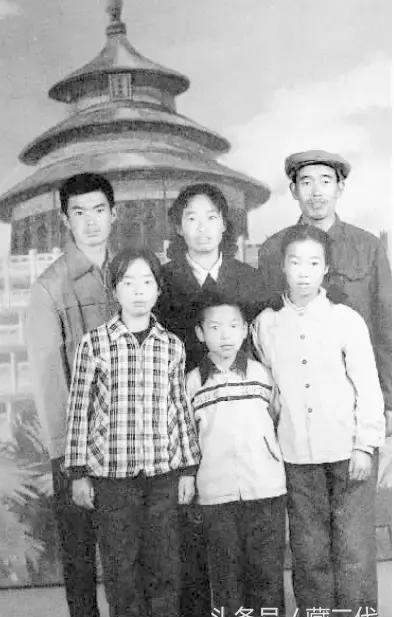

拉萨汽车一队的老职工

近代西藏人对汽车的认知是从上世纪中叶才开始的,当时西藏没有公路,十三世达赖喇嘛乘坐的轿车是在印度拆散后,用骡马驮到拉萨再组装的。它是西藏第一辆汽车,所行驶的路线只限于罗布林卡到布达拉宫这条一公里长的城市马路。

直到1954年,川藏公路、青藏公路通车拉萨,汽车驶入雪域高原,才结束了西藏没有公路,运输依靠畜力、人力的历史。

面对这些“跑得比野牦牛还快的大家伙”,藏族人民给汽车取了一个更加贴近生活的名字——不吃草的牦牛。

从此,这些“不吃草的牦牛”担负起了西藏现代化建设的重任,由于当时没有航空和铁路运输,90%以上的进藏物资都是通过汽车运输过来的。为了适应新时代的运输需求,1956年6月在党中央和陈毅副总理的关怀下,经中央西藏工作委员会批准,西藏运输局成立(即拉萨汽车运输总公司前身),从此开创了西藏道路运输业崭新的局面。

虽说汽车是“不吃草的牦牛”,但在当时能驾驭这些“牦牛”的人并不多,拉萨8个车队的职工几乎都是清一色从汽车部队转业下来的军人,车队也都以部队建制。直到上世纪六十年代末,运输业大发展时期,社会上培养出很多职业司机补充到车队后,运输部门才脱离部队建制转为地方管理。

有人曾经这样形容西藏的经济建设与汽车之间的关系:“现代西藏的繁荣是驮在汽车车轮上的”,司机这个职业是那个时代的“香饽饽”,司机也成为年轻姑娘们找对象的首选,他们开着车,除了拉风外,更能跑长途从柳园带回一些令所有拉萨人羡慕不已的蔬菜水果和紧俏的生活用品。但繁荣和“香饽饽”的背后,又有谁知道司机这个群体以及他们的家属所付出的努力和艰辛呢?

在依靠车轮经济的年代,司机们到柳园拉生活物资、到格尔木拉工业物资、到藏北拉各种矿石、到尼泊尔送援助物资,雪山大地留下了他们车轮的印记,他们在饥饿和寒冷中挺立成西藏建设时期的脊梁。

由于运输是个特殊的行业,加上一年到头出车多,时间长,家庭难以照顾,很多司机在配偶的选择上都放弃了职业女性,于是“家属”成了运输队里最普遍的女性群体。

为了减轻家庭负担,“家属”们在自己的院里开出一块地来搞副业,难免疏忽了对孩子的管教,一些野惯了的车队子女往往在学校里成为“打架”的能手,他们荒废了学业,为日后就业带来了很大的困难,当面临企业改制,这群没有学到多少知识的司机后代往往难以面对,他们的生存压力一直持续到现在。

在当时,职业驾驶员所担负的工作都是国家指令性的运输任务,从拉萨往返一趟甘肃柳园至少需要一个月左右的时间,他们留在拉萨的“家属”唯一能做的就是,在丈夫出车时烙几张饼、蒸几个馒头让他们带在路上吃,这种啃干粮就凉水的生活给司机的身体造成了很大的伤害,胃病成为很多司机的职业病。

上世纪八十年代末,随着私有经济的逐渐壮大,国有车队举步维艰,司机这个曾经被喻为“香饽饽”的职业风光不在,老一点的职工退休,年轻一代的职工陷入企业改制、下岗、再就业的苦恼中,他们的职业技能并没有多大的优势可言,在市场竞争中一直处于弱势,他们的生存压力已经成为一个社会问题。

“走出去是片天”。本世纪初,运输行业终于通过改制、转产、市场开发才逐渐摆脱困境,走上了一条和传统运输业完全不同的路子上来。

汽车一队,它曾是西藏运输行业最大的车队(在最辉煌的时候有修理厂、子弟小学等附属单位,职工达到2000多人),它也是第一个改制的车队。我们将通过它奏响拉萨——车轮四重奏。