作者简介

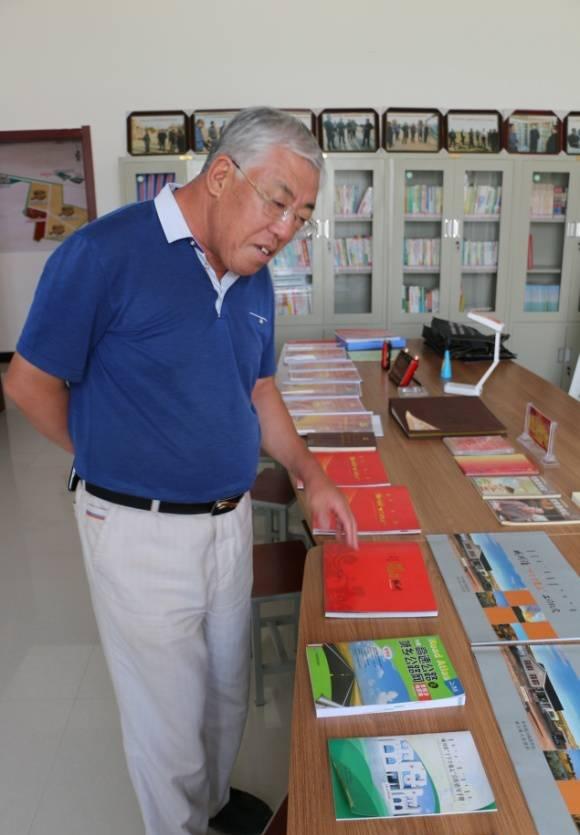

胡凤岗,笔名古月,男,1954年出生于河北省黄骅县常郭乡常郭村,大专文化,原任鄂前旗文化广电局总编,旗政协五、六届委员、七届常委。1973年参加工作。1985年8月被招聘到鄂前旗,历任旗广播站编辑、站长、旗广电局办公室主任、编播部主任、副总编、总编。先后获得“全盟优秀新闻工作者”、“全盟宣传战线先进个人”、“全市十佳记者”、“全国百佳明星作者”、“中华优秀新闻文化工作者”等荣誉,2006年1月提前退休,并开始涉足学术研究,多篇论文参与研讨会并被收录论文集。 出版个人作品集《大漠之恋》一书。

报告文学:《责任·担当·奉献》(一)

在内蒙古鄂尔多斯高原西南部的鄂托克前旗,有一个既不靠山,也不临水叫做阿日赖的村庄,草牧场总面积有52万亩,常住户仅有110户350人,就是这样一个不起眼的村庄,短短几年却发生了令人瞩目的变化:

一座年生产30万头只的肉食品加工厂拔地而起;

一个联合30户牧民,种植2万亩的饲草料种植基地;

一个联合30户,养殖规模5万头只的养殖繁育基地;

一个联合30户,养殖规模1.8万头只的自然放牧基地;

一个联合5户,拥有11台套大型农机具的农机服务队;

一个联合42家,以祭敖包、庙会、牧家乐为主的旅游业服务组织;

2013年,牧民的年人均纯收入突破3万元大关,成为鄂托克前旗第一村。

阿日赖嘎查何以发生如此大的变化?这得从带领牧民共同致富的嘎查党支部书记巴图那顺说起。

情 怀

巴图那顺,1957年9月出生于鄂托克前旗原毛盖图公社(后归昂素镇)阿日赖大队(后称为嘎查)的一户普普通通的牧民家。弟妹6人中,他排行老大,在那个靠工分吃饭的年代,劳力少,人口多,生活的窘迫,学习优秀的老大巴图那顺只上了三年半学,仅14岁就回生产队参加了劳动。

1971年年仅14岁的他,领着10岁的妹妹到离家几百公里的地方倒场放羊,其胆量、能力可见一斑。16岁他就入了团,也就是从这一年开始,他的能力和才华渐渐地被村民认知和了解,先是被公社抽调去搞路线教育,成了下乡干部,随后又当上了民兵连长。1975年刚刚18岁的他便入了党,这是他终生难忘的日子,在鲜红的党旗下宣誓,巴图那顺深感又多了一份责任。他深知这是一副沉甸甸的担子,也就是从这天起,巴图那顺就和阿日赖嘎查的兴衰荣辱紧紧连在了一起。

转眼间2年多过去了,两年的副书记经历,由于他办事公道,有胆量、有魄力,使他在群众中赢得了极高的声誉。1977年,嘎查党支部改选,他以高票当选为嘎查党支部书记。

辽阔的草原让世世代代生活在这里的人们耿直、憨厚、勤劳、善良。可酸涩的岁月,并没有让这片草原上的农牧民过上好日子。在巴图那顺的心灵中,抹不掉家乡的厚土渗透到骨子里的“尘埃”,也忘不掉家乡父老经济拮据的苦难。这些,都是他决心改变家乡面貌的原动力。走共同致富道路是他一生的不懈追求,改变贫困面貌是一个草原娃多年难解的结,也是他义不容辞的义务。

阿日赖嘎查地处干梁地区,是一个以畜牧业为主的嘎查。牧业生产单一、传统,是典型的靠天养畜。牲畜头数的迅猛增加,使草畜矛盾更加尖锐,大地母亲开始日趋憔悴,草场的沙化退化迅速蔓延,草原在呻吟,巴图那顺的心在流血。

巴图那顺谈起话来不紧不慢,有板有眼,让人感到他是一个有思想、有深度,却不事张扬的人,但眉宇和目光中透出一丝刚毅的英气。如何才能使党支部在新形势下继续发挥战斗堡垒作用,如何才能把牧民不羁的心再凝聚起来,如何才能带领牧民开拓一条利生态、保民生、促发展的科学发展之路呢?巴图那顺在苦苦思索中探索着。他一次次召开支部会、牧民会,寻找出路、倾听群众呼声、研究对策。他知道“不解决饲草料这个瓶颈问题,嘎查的畜牧业是发展不起来的”。他斩钉截铁地对党员们说:“我们不褪一层皮,草场就会脱一层皮”,“只有建设草原,才能发展畜牧”。

句句话语掷地有声,表明了巴书记建设草原、引农入牧、科学养畜的坚强决心。

发展思路确定下来以后,巴书记和班子果断走出了三步棋。一是落实以草定畜和禁牧工作。嘎查一班人一家一户的走访,一个一个的讲解。苦口婆心地为牧民解答着搞舍饲圈养、模式化养殖、种植优良牧草的好处和技术。二是争取飞播、人工种草、改良草场项目,推行划区轮牧、季节性休牧。牧民的积极性被激活,沉寂的草原被唤醒。短短两年间,全嘎查种植树木6000亩,种植柠条、沙柳、羊柴等灌木1.8万亩,建设生态自然恢复面积2万亩,列入项目区的草场达到8万亩,封闭沙化草场三年5万亩。三是将100户农牧户转移到嘎查所在地,集中发展水浇地,解决饲草料缺乏问题,由一家一户的松散生产向规模经营和大市场延伸,尝试走适度规模经营之路。

为了让草原绿起来、牧民富起来,巴书记带领两委班子和牧民加大草牧场建设力度,一鼓作气,打机电井120眼,开发饲草料基地1.5万亩,人均达到30亩,就连喷灌机这个洋玩意也走进了草原;建棚圈90处、1万多平方米;建青贮窖90处。牲畜总饲养量达到5万头只,人均达到100只以上,年出栏3万头只。牧户丰裕的饲草料,为规模化舍饲养殖奠定了扎实的基础。

(写于2014年7月)