作者簡介

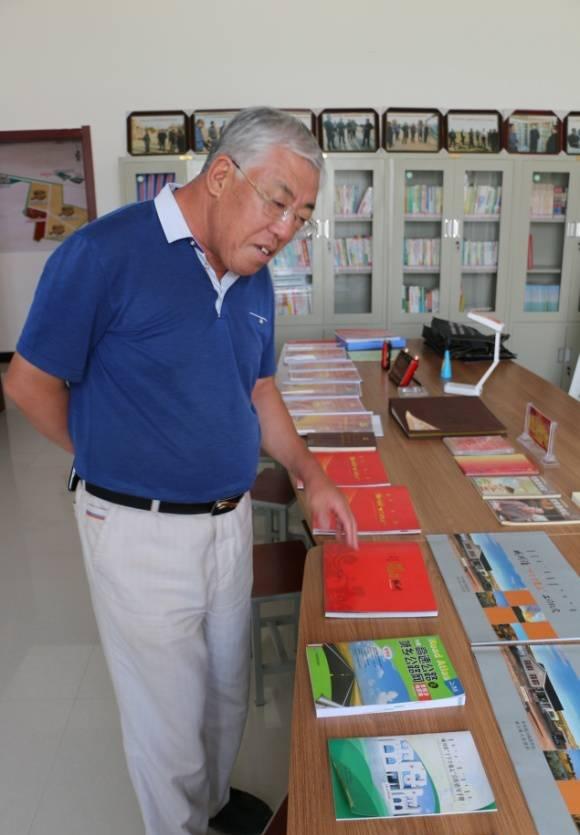

胡鳳崗,筆名古月,男,1954年出生于河北省黃骅縣常郭鄉常郭村,大專文化,原任鄂前旗文化廣電局總編,旗政協五、六屆委員、七屆常委。1973年參加工作。1985年8月被招聘到鄂前旗,曆任旗廣播站編輯、站長、旗廣電局辦公室主任、編播部主任、副總編、總編。先後獲得“全盟優秀新聞工作者”、“全盟宣傳戰線先進個人”、“全市十佳記者”、“全國百佳明星作者”、“中華優秀新聞文化工作者”等榮譽,2006年1月提前退休,并開始涉足學術研究,多篇論文參與研讨會并被收錄論文集。 出版個人作品集《大漠之戀》一書。

報告文學:《責任·擔當·奉獻》(一)

在内蒙古鄂爾多斯高原西南部的鄂托克前旗,有一個既不靠山,也不臨水叫做阿日賴的村莊,草牧場總面積有52萬畝,常住戶僅有110戶350人,就是這樣一個不起眼的村莊,短短幾年卻發生了令人矚目的變化:

一座年生産30萬頭隻的肉食品加工廠拔地而起;

一個聯合30戶牧民,種植2萬畝的飼草料種植基地;

一個聯合30戶,養殖規模5萬頭隻的養殖繁育基地;

一個聯合30戶,養殖規模1.8萬頭隻的自然放牧基地;

一個聯合5戶,擁有11台套大型農機具的農機服務隊;

一個聯合42家,以祭敖包、廟會、牧家樂為主的旅遊業服務組織;

2013年,牧民的年人均純收入突破3萬元大關,成為鄂托克前旗第一村。

阿日賴嘎查何以發生如此大的變化?這得從帶領牧民共同緻富的嘎查黨支部書記巴圖那順說起。

情 懷

巴圖那順,1957年9月出生于鄂托克前旗原毛蓋圖公社(後歸昂素鎮)阿日賴大隊(後稱為嘎查)的一戶普普通通的牧民家。弟妹6人中,他排行老大,在那個靠工分吃飯的年代,勞力少,人口多,生活的窘迫,學習優秀的老大巴圖那順隻上了三年半學,僅14歲就回生産隊參加了勞動。

1971年年僅14歲的他,領着10歲的妹妹到離家幾百公裡的地方倒場放羊,其膽量、能力可見一斑。16歲他就入了團,也就是從這一年開始,他的能力和才華漸漸地被村民認知和了解,先是被公社抽調去搞路線教育,成了下鄉幹部,随後又當上了民兵連長。1975年剛剛18歲的他便入了黨,這是他終生難忘的日子,在鮮紅的黨旗下宣誓,巴圖那順深感又多了一份責任。他深知這是一副沉甸甸的擔子,也就是從這天起,巴圖那順就和阿日賴嘎查的興衰榮辱緊緊連在了一起。

轉眼間2年多過去了,兩年的副書記經曆,由于他辦事公道,有膽量、有魄力,使他在群衆中赢得了極高的聲譽。1977年,嘎查黨支部改選,他以高票當選為嘎查黨支部書記。

遼闊的草原讓世世代代生活在這裡的人們耿直、憨厚、勤勞、善良。可酸澀的歲月,并沒有讓這片草原上的農牧民過上好日子。在巴圖那順的心靈中,抹不掉家鄉的厚土滲透到骨子裡的“塵埃”,也忘不掉家鄉父老經濟拮據的苦難。這些,都是他決心改變家鄉面貌的原動力。走共同緻富道路是他一生的不懈追求,改變貧困面貌是一個草原娃多年難解的結,也是他義不容辭的義務。

阿日賴嘎查地處幹梁地區,是一個以畜牧業為主的嘎查。牧業生産單一、傳統,是典型的靠天養畜。牲畜頭數的迅猛增加,使草畜沖突更加尖銳,大地母親開始日趨憔悴,草場的沙化退化迅速蔓延,草原在呻吟,巴圖那順的心在流血。

巴圖那順談起話來不緊不慢,有闆有眼,讓人感到他是一個有思想、有深度,卻不事張揚的人,但眉宇和目光中透出一絲剛毅的英氣。如何才能使黨支部在新形勢下繼續發揮戰鬥堡壘作用,如何才能把牧民不羁的心再凝聚起來,如何才能帶領牧民開拓一條利生态、保民生、促發展的科學發展之路呢?巴圖那順在苦苦思索中探索着。他一次次召開支部會、牧民會,尋找出路、傾聽群衆呼聲、研究對策。他知道“不解決飼草料這個瓶頸問題,嘎查的畜牧業是發展不起來的”。他斬釘截鐵地對黨員們說:“我們不褪一層皮,草場就會脫一層皮”,“隻有建設草原,才能發展畜牧”。

句句話語擲地有聲,表明了巴書記建設草原、引農入牧、科學養畜的堅強決心。

發展思路确定下來以後,巴書記和班子果斷走出了三步棋。一是落實以草定畜和禁牧工作。嘎查一班人一家一戶的走訪,一個一個的講解。苦口婆心地為牧民解答着搞舍飼圈養、模式化養殖、種植優良牧草的好處和技術。二是争取飛播、人工種草、改良草場項目,推行劃區輪牧、季節性休牧。牧民的積極性被激活,沉寂的草原被喚醒。短短兩年間,全嘎查種植樹木6000畝,種植檸條、沙柳、羊柴等灌木1.8萬畝,建設生态自然恢複面積2萬畝,列入項目區的草場達到8萬畝,封閉沙化草場三年5萬畝。三是将100戶農牧戶轉移到嘎查所在地,集中發展水澆地,解決飼草料缺乏問題,由一家一戶的松散生産向規模經營和大市場延伸,嘗試走适度規模經營之路。

為了讓草原綠起來、牧民富起來,巴書記帶領兩委班子和牧民加大草牧場建設力度,一鼓作氣,打機電井120眼,開發飼草料基地1.5萬畝,人均達到30畝,就連噴灌機這個洋玩意也走進了草原;建棚圈90處、1萬多平方米;建青貯窖90處。牲畜總飼養量達到5萬頭隻,人均達到100隻以上,年出欄3萬頭隻。牧戶豐裕的飼草料,為規模化舍飼養殖奠定了紮實的基礎。

(寫于2014年7月)