“虽然她无疑是出于好意,但她的工作方法给我们的利益造成了损失。”此话虽表达含蓄,但是从中不难看出宋庆龄女士的些许担忧和愤怒。

这段话出自一封尘封了70多年的密函——1937年宋庆龄女士给时任中共驻共产国际代表王明的致信。

密函一经公开,立即在国内外引起强烈反响,也将我们的思绪带回到当年那个风起云涌波云诡谲的时代,道出了震惊中外的大事件背后那段鲜为人知的故事。

1936年12月,在日本侵略者五年来步步蚕食了我国北方大片国土之后,蒋介石此时仍然坚持“攘外必先安内”,置灭国危机于不顾。在此民族危亡之际,张学良等爱国人士内心的民族良知被唤起。他们选择以暴力方式逼蒋抗日。

西安事变发生后,在中共等多方斡旋之下,蒋介石被释放。但是回到南京后,蒋介石却拒绝履行与周恩来此前达成的协议。

蒋介石的理由是:中共对外公布了西安事变的绝密细节。宋庆龄给王明写信,正是在向中共控诉这件事情。

那么,宋庆龄信中的“她”到底是何人?她为何会掌握西安事变的绝密细节?宋庆龄及蒋介石又为何对她的行为极为不满?中共方面对此事的反应如何?

要回答这些问题,还要从1936年中共及爱国人士的救国行动讲起。

一、张学良等爱国人士的良知

“九·一八”事变发生后,蒋介石电告张学良,要求无论日军今后在东北如何挑衅,均不可抵抗,避免发生冲突。

奉行不抵抗政策之后,我国东三省很快被关东军侵占。而一时间,国民党的卖国行为被中国人民口诛笔伐。

随后,东北军被迫撤出关外,在热河等地与日军激战。1935年10月之后,东北军陆续调集西北地区,参与“剿匪”事宜。而张学良也被任命为西北“剿匪”总司令,负责陕甘宁青四省军政。

此时,张学良的愿望是在剿灭红军之后,回师抗日。他曾激昂慷慨地对东北军全体将士说:“完成剿共之重任,建树统一功勋,然后挥师北上抗日,收复东北,返回老家去!”

但是,到了西安之后,他不但远离了抗日前线,而且还在屡次“剿共”行动中均遭遇败仗。自此之后,他开始对蒋介石奉行的“攘外必先安内”产生抵触心理。

他认为这样“一省一省地丧失”国土,最终“必然丧失人民的支持”。而且,他意识到“剿共牺牲,不如抗日牺牲更有价值”。

张学良于1936年4月,亲赴延安与中共方面会晤。在这里,他亲眼目睹了陕北人民对于红军及中共的拥护,并深感触动,开始接受中共提出的“停止内战,一致抗日”的主张。

同年10月,毛泽东致信张学良,希望他“当机立断,立即停止西北各军向红军的进攻”。

“艳晚”事件后,西安各界民众走上街头,抗议蒋介石的“攘外必先安内”国策,并呼吁“停止内战,一致抗日”,结成抗日民族统一战线。

此时,张学良跟时任晋绥陕宁四省边区“剿匪”总指挥的陈诚表示“不愿剿共,只愿抗日”,而且汤恩伯截获了东北军与中共之间的联络文件。这些消息都让蒋介石感到深深地不安。

(张学良与蒋介石出席活动)

于是,蒋介石决定亲自出马。他于10月22日乘专机来到西安。虽然名义上是考察,但实则是想压制西北地区日益高涨的抗日呼声,并进一步逼迫张学良率东北军继续“剿共”。

蒋介石多次召见张学良、杨虎城,希望二人坚定信念一心“剿共”,并阐述了他的“剿共”大计。

但是,张、杨二人的反应却有些出乎他的意料。二人断然拒绝了蒋介石提出的“剿共”方略,并且一再强调要求其停止内战、一致抗日。

同年12月3日,张学良亲自飞往洛阳面见蒋介石,说到目前同胞之处境时,竟然涕泪俱下地给蒋介石跪下了。但是蒋却不为所动,并骂他“太放肆了、太狂妄了”。

失望的张学良踏上了回西安的路。当他回到公馆时,杨虎城已经等候多时了。两人相见后,张学良便问计于他。

此时,杨虎城反问张学良:是否有抗日决心?张学良誓志以对,杨虎城便献计:待蒋介石来到西安,可行“挟天子以令诸侯”。

(西京招待所旧址)

就在张学良离开洛阳的同一天,蒋介石突然改变了原有计划,宣布将在西安举行高级军事会议。并于次日飞抵西安,但是他没有选择住在西安城内,而是将驻地选在了临潼的华清池。其他国民党军高级将领则入住西安城内的西京招待所。

与此同时,各路中央军主力部队从四面八方向陕西推进而来。西安城的空气霎时紧张了起来,全国的焦点都聚拢在此。

其实,此时的蒋介石已经不再信任张、杨二人了。他给二人下了最后通牒:要么立即开赴陕甘前线“剿共”,要么将东北军及十七路路军分别调遣至闵皖两省,“剿共”任务交由中央军承担。

面对蒋介石的最后通牒,张学良不免有些忧虑。同年12月7日,他抱着最后一丝幻想,只身前往华清池会见蒋介石。但是,此时的蒋介石铁了心要“剿共”,而且没有任何改变的余地。

张学良声泪俱下地表示“委员长必须放弃剿共,领导全国抗日,否则将成为千古罪人!”

而蒋介石则态度坚决地表示:“你现在就是拿枪把我打死了,我的剿共政策也不能变!”

被拒绝后的张学良并没有死心,而是由华清池直奔杨虎城处,希望他以国民党元老的身份出面劝谏蒋介石。但是得到的答案依旧相同。

或许张学良早已猜到结果了,只不过是还存有一丝丝幻想,既然蒋介石如此决绝,那就别怪张某人无情了。他当即与杨虎城商议兵谏事宜,而杨虎城则表示十七路军将士与你休戚与共,听你指挥,决不退缩!”

(张学良与杨虎城)

四天后的下午,蒋介石邀请各位将领参加宴会,张、杨二人均欣然前往。宴会结束后,张学良亲自驾车送陈诚等人回住所。

当汽车行至灞桥时,张学良突然跟车上几位国民党军政要员说:“你们可要小心点,可不能得罪我张学良呀!”

当日深夜,张、杨二人分别返回公馆,随即将所有部下将官召集起来,宣布次日凌晨举行兵谏。

张学良表示,此时东北军已经被逼得无路可走了。如果不奉命“剿共”,就会被南调,而在此民族危亡之际蒋介石却屡次拒绝停止内战、一致抗日的主张,“几年来的事实证明,不抵抗是根本错误的”。

最后他宣布:“明晨6时临潼、西安同时行动,用强制手段请委员长到西安城里,逼他抗日。”

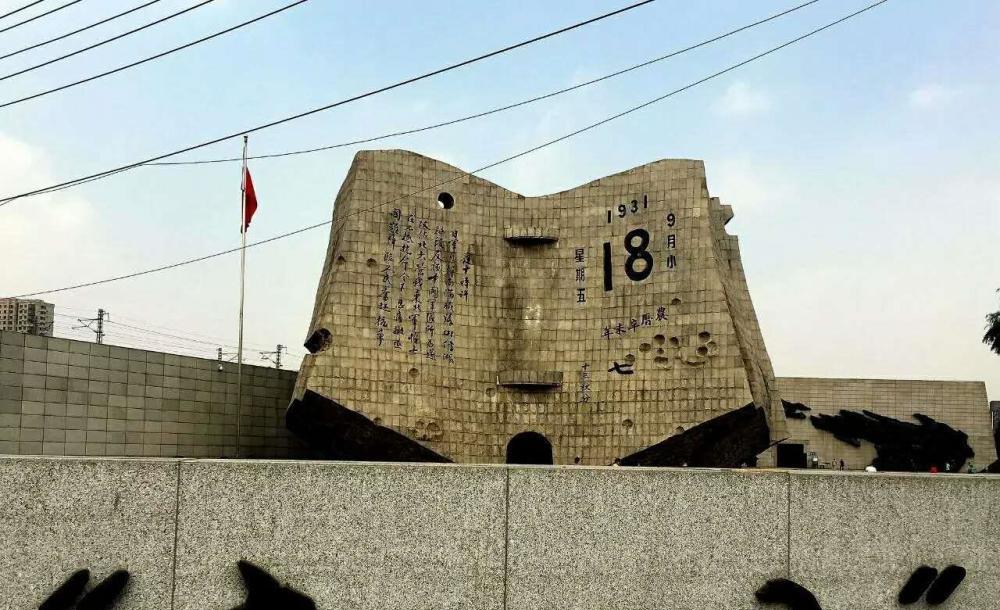

(西安事变旧址)

二、“神秘”的史沫特莱——对世界的发言人

1937年12月12日拂晓,蒋介石被张学良的东北军在华清池抓获。与此同时,在西安城内的西京招待所,杨虎城的十七路军扣押了数位国民党高级将领。

而鲜为人知的是,参与行动的士兵在这些被扣押的国民党要员中,竟然发现了一名身材高大的外国女人。

五天之后,一名美国记者利用西安城内的电台,用英语向全世界广播了西安事变。

这位报道西安事变的美国记者,就是五天前被杨虎城部扣押的外国女人——艾格尼斯·史沫特莱。

史沫特莱为何会出现在西安,又是为何会参与到整个西安事变中去?这不禁让人感到好奇。

(史沫特莱)

当时,他以为中共中央机关还在上海。于是来到上海后,就委托东北抗日义勇军将领李杜转告中共领导人,希望双方商谈西北联合抗日等诸多事宜。

但是早在1931年顾顺章被捕叛变后,中共中央机关就已经陆续经中央红色交通线转移到了中央苏区。

在上海的宋庆龄得知了张学良的来沪意图后,立即让助手史沫特莱联络在中央特科任职的刘鼎(中共地下情报人员),希望由他代为向中共中央转达张学良的意愿。

(统战功勋刘鼎)

收到消息后,刘鼎于1936年3月亲赴西安,与张学良展开会面。他以一位经验丰富的中共党员的身份,向张学良阐述了中共在瓦窑堡会议上提出的抗日民族统一战线。

正是通过这次会面,张学良对中共方面的抗日主张有了进一步了解,并由此更加坚定了他与中共展开合作并共同抗日的决心。同时,这也为周恩来日后前往西安,和张学良展开详细会谈铺平了道路。

就在这一年秋天,曾经担任刘鼎与张学良之间通信人的史沫特莱,在刘鼎的邀请之下从上海来到西安。

之后,刘鼎向史沫特莱道出了邀她前来的目的。

对于这样一件对中华民族来说极具历史意义的大事件,周恩来觉得应该有一位外国记者,对此事的完整过程予以客观详细的报道。

而且,这位记者必须对深受战争苦难的中国人民非常同情,同时又非常支持抗日反蒋活动。

这样算来,史沫特莱再合适不过了。

西安事变发生后的第一时间,当得知蒋介石被捉后,史沫特莱就激动地连呼:“打倒蒋介石!打倒蒋介石!”

在被杨虎城部下带离西京招待所后,张学良亲自出马接见了史沫特莱,十分诚恳地向她说明了此次事变的重要意义,并提出由她负责向全世界报道西安事变真相的请求。

为了保证她的人身安全,张学良将史沫特莱的英文电台安排在其司令部内,并答应为她提供一切便利。

同年12月17日,周恩来受组织之托亲率中共抵达西安,参与解决事变相关事宜。在这里,他第一次见到了史沫特莱,并与其进行了深入交流。

西安事变爆发后,各类关于西安事变的报道一时甚嚣尘上,舆论一片哗然。但是,因为当时各种新闻渠道皆被国民党当局封锁,所以其中大多数报道皆为媒体人猜测的不实之言。

自此之后,史沫特莱每晚都通过广播,向全世界播报西安城内的事态发展,同时向外公布西安事变的一些细节。

她的报道在国内外引起了不小的骚动,而她本人也随着西安事变而成为了舆论的焦点。

周恩来的到来让史沫特莱从此次事件的旁观者,变成了至关重要的参与者。通过她的报道,全世界人民了解了真实的西安事变。

但同时,她泄露了其中很多的绝密细节。这让各方都很为难。

当然,这与她一贯的处事风格息息相关。

在与周恩来会面之后,史沫特莱就“高调”地向全世界宣布:中共代表已抵达西安!并对此评论道:“不是为了个人恩怨报仇雪恨而来,而是为了国家统一的新时期铺路而来。”

此外,她还擅自做决定,对外公布了很多周恩来与蒋介石的和谈细节。尤其是期间蒋介石作出了秘密允诺,其中最为重要的是“停止剿共,联红抗日,统一中国,受他指挥。”

而这些允诺,蒋介石曾要求中共方面要严格保密。

整个报道过程中,史沫特莱都言辞激烈。这些言论似乎也与其记者的身份极为不符。

她的评论中夹杂着很多政治态度,并且是“一边倒”地倾向于中共方面。再加上此时,身为广播站负责人的王炳南已经暴露了其共产党员的身份。

于是自然而然地,外界将她视为中共方面的辩护人。甚至有媒体称她为为共产党的“白肤女皇”。而美国共产党的《工人日报》则抨击她:不应该支持张学良等人,更不应该公开批评蒋介石。

而共产国际在知悉了史沫特莱的一系列不恰当行为后,反应异常激烈。

共产国际于1937年1月19日致电中共中央:

“艾格尼斯·史沫特莱的行为相当可疑。最后,必须取消她以共产党人的名义和似乎他们所信任的人的身份发表演讲的机会,必须在报刊上谴责她的所作所为。”

而共产国际会对史沫特莱的行为如此了解,并对此大为光火,是因为宋庆龄女士写给王明的信。王明时任中共驻共产国际代表。

在信中,宋庆龄提到“蒋介石获释有一些明确的条件,这些条件经商定是严格保密的,并且蒋介石在过一段时间是要履行的。”

然而,这些条件“出乎意料地通过西安电台公布了,而其英译稿也经史沫特莱报道出去了。”

此外,史沫特莱还向外界透露:周恩来与蒋介石等人进行了谈判,并“以自己的名义公开证实了这些消息的真实性”。

蒋介石对此非常恼火。并且,他以此为借口决定,决定不再受这些诺言的约束,也不履行任何条件。他对宋子文说,别指望同这些人合作。

为了澄清事实,并促使蒋介石信守承诺,在收到共产国际的电报后,毛泽东、周恩来均对外公布:史沫特莱在西安广播电台的言论“没有得到中共的许可和指示”。

同时向外界澄清了真相:“我们事先并不知道,该记者现来苏区,当劝其谨慎发言。”

西安事变接近尾声之时,完成使命的史沫特莱受邀前往革命圣地延安。

三、唯有葬在中国心灵才能安息

刘鼎为何推荐史沫特莱作为西安事变的国际记者?中共又为何邀请她去往革命胜地延安?她在那里又和中共领导人之间发生了哪些鲜为人知的故事呢?

(史沫特莱与毛泽东)

早在1928年底,史沫特莱就以记者身份来到中国。而在出发之前她曾在莫斯科逗留了一段时间,并在这里遇到了宋庆龄女士。

虽然二人只是匆匆见了一面而且并没有深谈,但是宋庆龄浑身散发的气质却使史沫特莱觉得似煦风拂面,感受到屡屡暖意。并在之后,史沫特莱以令她尊敬的“忠贞不渝的革命家”,来称赞宋庆龄。

来到上海后,她又认识了中国大文豪鲁迅先生。在几次交谈和来往之后,史沫特莱将其视为导师和“精神上的父亲”。

在上海的这段时间里,史沫特莱一直追随着两位左翼阵营的领袖。白色恐怖笼罩下,她又充当其他们二人的“红色卫士”。数次在二人身处险境时出手相救。

(左联五作家雕像)

左联五作家牺牲后,她将鲁迅声讨国民党当局的文章《写于深夜里》翻译成英文,并在美国杂志上发表,将国民党暴行公诸于世,引起了世界进步作家的对国民党当局的严正抗议。

1937年1月,史沫特莱在中共方面的一路护送之下,来到延安。抵达延安的当天,她就如愿见到了鼎鼎大名的毛主席和朱总司令。

此后,她便与中共领导人朝夕相处。她非常喜欢亲切而平易近人的朱德,遂决定为他撰写传记。之后在延安的7个月时间里,史沫特莱一直为此事做准备。

闲暇之余,史沫特莱还会教毛主席学习英语,并且教朱德等人跳交际舞,并和他们建立了珍贵的友谊。

(史沫特莱与中共领导人)

半年之后,史沫特莱提出想要加入中国共产党,但是组织拒绝了。被拒之后的她竟然嚎啕大哭,这让前来通知她的陆定一极为惊讶,便安慰她说其作为一名党外记者作用更大。

在此期间,她还参与到了延安鲁迅艺术学院外语部的工作中来。与此同时,她还在延安广泛呼吁应该节制生育。此外,还发起了一场在当时看似不切实际的灭鼠运动。

离开延安后,史沫特莱经由山西来到武汉,并在此参与了中国红十字救助总队的筹备工作。此后,她便留在中国红十字会工作。

但是中国军队中军医非常缺乏。于是,她就在全世界呼吁医务志愿者来华支援。就是在她的号召下,著名的白求恩医生来到了中国。

(白求恩为八路军战士做手术)

她随中国红十字会,1938年10月由武汉退至长沙。并于不久之后,辗转到了香港养病,后回到美国。

十二年后,史沫特莱在英国伦敦逝世,死因是手术不治。而在进入手术室前,她留下了自己的最后一封信。

在信中史沫特莱表示,在她去世之后,其写作所得的款项均交给中国人民解放军总司令朱德将军,并由他“用在建设一个强大和自由的中国上”。

“其次,我特别要求将我的遗体火化,把骨灰运交朱德将军,请他把它理葬在中国的土地上。”

(朱德题词的“史沫特莱女士之墓”)

在信件末尾,她深情地总结了她勇敢而精彩的一生,并表示“埋葬在中国的土地上,将使我的心灵得到安息。我希望我的骨灰能和许多中国革命烈士放在一起。”

在史沫特莱逝世一周年的1951年5月6日,中国政府为她举行了隆重的葬礼,以表彰她对中国革命事业做出的贡献。而她的骨灰也被安放在北京八宝山烈士陵园,墓碑上镌刻着朱德亲笔写的碑文:“中国人民之友美国革命作家史沫特莱女士之墓”。

七十多年前,她未经中共允许,擅自公开蒋介石的秘密允诺。令这样的行为令中共方面被动违背了双方约定,没有保证“对谈判内容完全保密的承诺”。不得不说,她捅了一个“大篓子”。

但是她的所作所为也并非没有益处,至少让蒋介石对这些承诺无法否认、拖延或改悔。