舆论向来是一种很大的力量,不管是对于个人,还是国家。

在中国古代舆论也有很多的形式:

比如谣谚、谶言、灾异、民间信仰等等。

尤其是在那个科学还没有完全覆盖的时候,秦人很容易相信鬼神之说。

面对这些舆论,秦朝的态度是绝对不可能放任不管的。

毕竟,从商鞅变法就开始奠定了秦朝的基调。

秦朝虽然拥有着强大的政治军事实力,但是六朝对于秦国也有大量的抨击。

六朝对于秦的评价最令人印象深刻的就是“虎狼之国”。

在《楚策》当中,苏秦就对楚威王说,“夫秦,虎狼之国也,有吞天下之心”。

从这里可以看出,当时六朝对于秦国的抨击主要在于揭露秦朝的勃勃野心。

也就是说,你秦朝就是一个战争机器,你只有贪利寡义的臣民,没有对道德和礼乐的追求。

并且秦国本身就是处在一个边陲之地,受到的文明开化比较晚,文化确实是它的软肋。

这种舆论影响虽然没有阻止秦朝统一天下,但是在六国的心里,对于秦朝的印象肯定是不会好的了。

当时的齐人鲁仲连甚至说宁愿去东海跳海而死都不愿意去秦国为民。

于是,在秦始皇统一天下之后,对这种舆论声音就开始了反击。

舆论“引导”法

首先他给这六国列了个罪状。

“异日韩王纳地效玺请为藩臣已而倍约与赵魏合从畔秦故兴兵诛之虏其王。寡人以为善,庶几息兵革。赵王使其相李牧来约盟,故归其质子。......燕王昏乱,其太子丹乃阴令荆轲为贼,兵吏诛,灭其国。齐王用后胜计,绝秦使,欲为乱,兵吏诛,虏其王,平齐地。寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定”

这段话什么意思呢?

总的来说就是不是我秦国好战啊,而是我跟你们每一个国家都有约定,可是你们不遵守啊!

是你们先背信弃义的,还相约一起来搞我,那我当然不同意了,只能反击了。

秦始皇把自己塑造成了一个平息暴乱的救世主角色。

是这六国残害百姓,暴虐无度,反复无常,而我秦始皇才是解救这六国的百姓的人。

还是以我的“眇眇之身”来抵抗你们的。所以你看,我多无辜啊!

在秦拿到宣传权了以后,直接将以前六国给秦国扣上的帽子都悉数还了回去。

并且,为了给民众增强对于身处秦朝的认同感,他还采用了各种方式宣传这些言论。

比如在他巡游的时候,经常要求在石头上把功绩刻下来。

因为石头上刻字是很长时间都不变的,秦始皇认为,这种方式能够让世人永远记住秦朝统一六国的正确性。

另外,他还采用了泰山封禅这种神秘的宗教仪式,试图催眠民众,让他们相信皇权的权威性。

舆论“制造”法

除了通过反击六国来引导舆论风向之外,秦朝还采取了更深层次的做法,制造舆论。

要短时间内控制民众的思想,需要给民众建立一套完整的关于统治的逻辑体系才能服人。

于是秦始皇开始通过法家思想来构建自己的皇帝权威。

首先将自己的称号改为“皇帝”,说自己“德兼三皇,功过五帝”。

还推行皇帝的命为“制”,令为“诏”,皇帝称自己为“朕”的这一系列的语言系统。

彻底将自己和民众以及以前的君主分离,表明自己的独特性和权威性。

于是秦始皇成功地将这种皇权至上的观念灌输到了民众的脑子里。

并且这种规定越简洁,越直接,也就越深入人心。

因为没什么论证,反而显得皇帝的权威更具有一种神秘性,引导民众的盲目崇拜。

并且,这种制度的推行也让皇权至上的观念更加深入人心。

甚至成为一种真理。

于是舆论也就顺理成章的认定了秦始皇的地位。

除了加强皇权之外,通过教育直接控制舆论的方法则更直接和深入人心。

因为一个人从小接受的教育能够影响他一生的思维方式。

于是,秦始皇上任以后,在李斯的建议下,开始推行“以吏为师”的教育体制。

他们希望打击私学,将所有人的教育都归到国家的统治下。

让国家政府来垄断和统一这种思想,不让它泛滥。

这种思想是法家的一贯精神。

从商鞅开始就认为民众要愚才方便统治,只要把法律的门槛设好,他们就不会越过。

运用律法来教导民众,哪些可以做,哪些不能做。

百姓只需要服从就好,不需要有太多的思考。

这是统治者在企图剥夺个人思考能力,从源头上抑制舆论的发生。

“强力镇压”舆论法

虽然有这样的引导和制造舆论的方法,但是社会舆论的产生也不只和这两个因素相关。

当时的社会动乱也能够让民众自发的产生舆论。

在这些新旧制度交替的时期,社会矛盾也频繁的爆发。

于是社会舆论也如同野草一般疯长。

尤其是当时在六国颇有名气的一些士人阶级,他们很难接受制度冲击下的新思想。

在前两种方法都行不通的情况下,秦朝开始了更为残酷的舆论控制。

在秦朝统治的初期,还是延续了战国时期的风俗,养了一大批儒家和其他学派的士人,给皇帝出谋划策。

然而这些士人在社会动乱的情况下,企图利用文化影响力来操控舆论,得到与皇权分庭抗礼的机会。

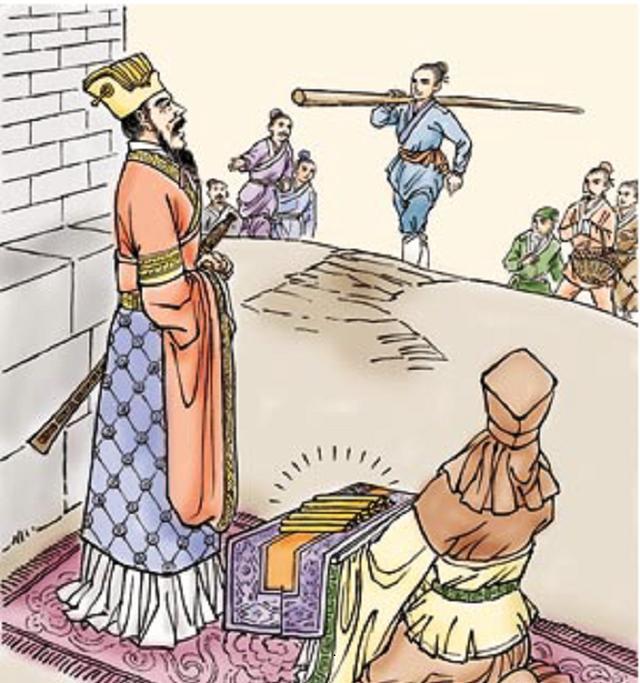

这让统治者很不满,于是历史上臭名昭著的“焚书坑儒”也由此而来。

由“周淳之争”开始,淳于越在秦始皇的宴会上,指责周青臣的阿谀奉承,认为郡县制并不好。

然而郡县制是当时最能体现皇权的制度。

于是以淳于越为代表的儒家受到了法家的强烈抨击,并被指责为惑乱黔首。

因而一场销毁儒家的思想传播途径的活动因此产生。

舆论控制失败,秦朝面临灭亡命运

秦始皇就是利用这样一种方式直接消灭反对者的声音。

这些儒生作为一个制造舆论的群体被直接“坑杀”

虽然在当时政权未稳的情况下,不同的舆论声音容易引发思想的混乱,特别是一些敌对分子故意的散布的谣言很容易摧毁一个国家。

但是如果将所有的不同意见都归在反动的领域,则容易引起民众的不满心理。

特别是秦朝严酷的法律,更是让敢说真话的人都闭上了嘴巴。

我们可以看出,早在秦朝时期,人们就已经意识到了舆论的重要性。以及开始有意识的对舆论进行控制。秦始皇也采用了多种控制舆论的方式,企图用灌输思想的方式来巩固统治,让整个社会沉浸在统治者的思想当中。

然而这种舆论控制政策并没有取得很好的效果,专政和暴力引发了秦末的各种农民起义。

亡秦的舆论在秦末此起彼伏,已经无法抑制,于是它们汇成了一股洪流,将秦朝彻底吞没。