輿論向來是一種很大的力量,不管是對于個人,還是國家。

在中國古代輿論也有很多的形式:

比如謠諺、谶言、災異、民間信仰等等。

尤其是在那個科學還沒有完全覆寫的時候,秦人很容易相信鬼神之說。

面對這些輿論,秦朝的态度是絕對不可能放任不管的。

畢竟,從商鞅變法就開始奠定了秦朝的基調。

秦朝雖然擁有着強大的政治軍事實力,但是六朝對于秦國也有大量的抨擊。

六朝對于秦的評價最令人印象深刻的就是“虎狼之國”。

在《楚策》當中,蘇秦就對楚威王說,“夫秦,虎狼之國也,有吞天下之心”。

從這裡可以看出,當時六朝對于秦國的抨擊主要在于揭露秦朝的勃勃野心。

也就是說,你秦朝就是一個戰争機器,你隻有貪利寡義的臣民,沒有對道德和禮樂的追求。

并且秦國本身就是處在一個邊陲之地,受到的文明開化比較晚,文化确實是它的軟肋。

這種輿論影響雖然沒有阻止秦朝統一天下,但是在六國的心裡,對于秦朝的印象肯定是不會好的了。

當時的齊人魯仲連甚至說甯願去東海跳海而死都不願意去秦國為民。

于是,在秦始皇統一天下之後,對這種輿論聲音就開始了反擊。

輿論“引導”法

首先他給這六國列了個罪狀。

“異日韓王納地效玺請為藩臣已而倍約與趙魏合從畔秦故興兵誅之虜其王。寡人以為善,庶幾息兵革。趙王使其相李牧來約盟,故歸其質子。......燕王昏亂,其太子丹乃陰令荊轲為賊,兵吏誅,滅其國。齊王用後勝計,絕秦使,欲為亂,兵吏誅,虜其王,平齊地。寡人以眇眇之身,興兵誅暴亂,賴宗廟之靈,六王鹹伏其辜,天下大定”

這段話什麼意思呢?

總的來說就是不是我秦國好戰啊,而是我跟你們每一個國家都有約定,可是你們不遵守啊!

是你們先背信棄義的,還相約一起來搞我,那我當然不同意了,隻能反擊了。

秦始皇把自己塑造成了一個平息暴亂的救世主角色。

是這六國殘害百姓,暴虐無度,反複無常,而我秦始皇才是解救這六國的百姓的人。

還是以我的“眇眇之身”來抵抗你們的。是以你看,我多無辜啊!

在秦拿到宣傳權了以後,直接将以前六國給秦國扣上的帽子都悉數還了回去。

并且,為了給群眾增強對于身處秦朝的認同感,他還采用了各種方式宣傳這些言論。

比如在他巡遊的時候,經常要求在石頭上把功績刻下來。

因為石頭上刻字是很長時間都不變的,秦始皇認為,這種方式能夠讓世人永遠記住秦朝統一六國的正确性。

另外,他還采用了泰山封禅這種神秘的宗教儀式,試圖催眠群眾,讓他們相信皇權的權威性。

輿論“制造”法

除了通過反擊六國來引導輿論風向之外,秦朝還采取了更深層次的做法,制造輿論。

要短時間内控制群眾的思想,需要給群眾建立一套完整的關于統治的邏輯體系才能服人。

于是秦始皇開始通過法家思想來建構自己的皇帝權威。

首先将自己的稱号改為“皇帝”,說自己“德兼三皇,功過五帝”。

還推行皇帝的命為“制”,令為“诏”,皇帝稱自己為“朕”的這一系列的語言系統。

徹底将自己和群眾以及以前的君主分離,表明自己的獨特性和權威性。

于是秦始皇成功地将這種皇權至上的觀念灌輸到了群眾的腦子裡。

并且這種規定越簡潔,越直接,也就越深入人心。

因為沒什麼論證,反而顯得皇帝的權威更具有一種神秘性,引導群眾的盲目崇拜。

并且,這種制度的推行也讓皇權至上的觀念更加深入人心。

甚至成為一種真理。

于是輿論也就順理成章的認定了秦始皇的地位。

除了加強皇權之外,通過教育直接控制輿論的方法則更直接和深入人心。

因為一個人從小接受的教育能夠影響他一生的思維方式。

于是,秦始皇上任以後,在李斯的建議下,開始推行“以吏為師”的教育體制。

他們希望打擊私學,将所有人的教育都歸到國家的統治下。

讓國家政府來壟斷和統一這種思想,不讓它泛濫。

這種思想是法家的一貫精神。

從商鞅開始就認為群眾要愚才友善統治,隻要把法律的門檻設好,他們就不會越過。

運用律法來教導群眾,哪些可以做,哪些不能做。

百姓隻需要服從就好,不需要有太多的思考。

這是統治者在企圖剝奪個人思考能力,從源頭上抑制輿論的發生。

“強力鎮壓”輿論法

雖然有這樣的引導和制造輿論的方法,但是社會輿論的産生也不隻和這兩個因素相關。

當時的社會動亂也能夠讓群眾自發的産生輿論。

在這些新舊制度交替的時期,社會沖突也頻繁的爆發。

于是社會輿論也如同野草一般瘋長。

尤其是當時在六國頗有名氣的一些士人階級,他們很難接受制度沖擊下的新思想。

在前兩種方法都行不通的情況下,秦朝開始了更為殘酷的輿論控制。

在秦朝統治的初期,還是延續了戰國時期的風俗,養了一大批儒家和其他學派的士人,給皇帝出謀劃策。

然而這些士人在社會動亂的情況下,企圖利用文化影響力來操控輿論,得到與皇權分庭抗禮的機會。

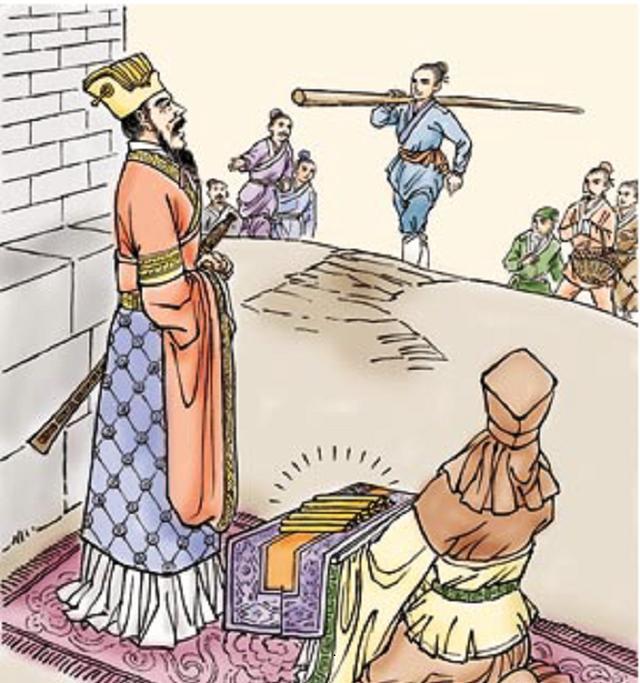

這讓統治者很不滿,于是曆史上臭名昭著的“焚書坑儒”也由此而來。

由“周淳之争”開始,淳于越在秦始皇的宴會上,指責周青臣的阿谀奉承,認為郡縣制并不好。

然而郡縣制是當時最能展現皇權的制度。

于是以淳于越為代表的儒家受到了法家的強烈抨擊,并被指責為惑亂黔首。

因而一場銷毀儒家的思想傳播途徑的活動是以産生。

輿論控制失敗,秦朝面臨滅亡命運

秦始皇就是利用這樣一種方式直接消滅反對者的聲音。

這些儒生作為一個制造輿論的群體被直接“坑殺”

雖然在當時政權未穩的情況下,不同的輿論聲音容易引發思想的混亂,特别是一些敵對分子故意的散布的謠言很容易摧毀一個國家。

但是如果将所有的不同意見都歸在反動的領域,則容易引起群眾的不滿心理。

特别是秦朝嚴酷的法律,更是讓敢說真話的人都閉上了嘴巴。

我們可以看出,早在秦朝時期,人們就已經意識到了輿論的重要性。以及開始有意識的對輿論進行控制。秦始皇也采用了多種控制輿論的方式,企圖用灌輸思想的方式來鞏固統治,讓整個社會沉浸在統治者的思想當中。

然而這種輿論控制政策并沒有取得很好的效果,專政和暴力引發了秦末的各種農民起義。

亡秦的輿論在秦末此起彼伏,已經無法抑制,于是它們彙成了一股洪流,将秦朝徹底吞沒。