在书法品评中,书卷气、金石气、庙堂气这几个概念经常会遇到,但也非常容易被混淆。今天一起来通俗易懂地“捋”一下:

【书卷气】

书卷气是宋代文兴武废的社会大背景下,文人士大夫翰墨写心、书画寄情所产生的一个艺术概念,尔后一直沿用至今,总体风格表现为优美、流美、柔美,具体可包括人格精神和技法特点的两重含义。

首先,它是一种文人精神释放。古人认为,书卷气也称为士气,士农工商的士,即文人士大夫,士气即指文人士大夫身上应普遍具有、共同追求的气质,神清气朗、冲和淡雅、自然悠游、不同凡俗。这种气质要靠独立的人格操守和深厚的学问修养来支撑,书法中的书卷气首先是这种气质的体现,是文人精神和学问修养的笔墨再现,并都把士气与书卷气等同起来。古人讲的这种士气,是特定的历史产物,因为那时的书法主体,主要是文人士大夫,而今却大有不同。

今天的书法艺术已完全从实用性脱离出来,官做得高,学问做得大,字不一定写得好。因此,今天书法家所追求的书卷气,大可不必对古人所推崇的这种“士气”过于执着,但是,古代文人所崇尚的那种文人风骨、文人情怀以及深厚学养,还是值得我们很好地学习借鉴。文人风骨,即人格的独立性,不依附,不屈从,不随时俗,坚守自我,如陶渊明不为五斗米折腰,等等;文人情怀就是家国情怀,关注国家,关心社会,关爱民生,关键时候敢于挺身而出,如颜真卿、林则徐等;再就是饱读诗书,腹有诗书气自华。这些,都会自觉不自觉地在书法中体现出来,成为书卷气的重要构成。

其次,在技法风格上表现为柔美的特点。书卷气主要是相对于帖学而言的,但并非写帖的都能具有书卷气,必须是达到了技法上的较高水平。在笔法特点上,要点画干净,锋芒内敛,起行转收,自然流畅,墨色蕴藉,含文包质。行笔过程中,转笔多,折笔少,无臃赘,无锯齿,无棱角;结字上,中和温润,稳中有变,顾盼生情,摇曳多姿,不突兀,不拘促,不放逸,温文尔雅;在章法上,布排合理,节奏明快,前后呼应,上下贯通,跌宕起伏,气韵生动。

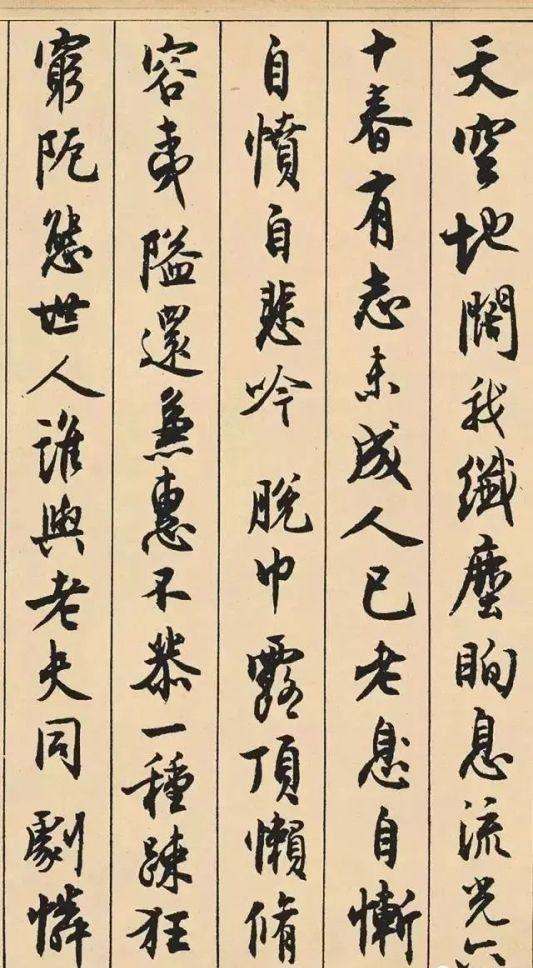

书卷气表现出的是一种技法上的高度娴熟,呈现出轻松自然,流利遒劲,自由灵巧的优雅的美感,犹如一股清泉,无拘无束,无滞无碍地在山间流淌。古人论书卷气,首推东晋士人。蔡襄说:“书法惟风韵难及,晋人书,虽非名家亦自奕奕。”随便拿出一个,都能站得住,最有代表性的当然还是帖学之宗——二王父子,他们的法帖,那种高度熟练的笔墨技巧,那种轻松悠游的自然和自信,那种不激不厉的文人气息,生动无比,后世莫及。唐宋以来,如颜鲁公三稿、杨凝式韭花帖、宋四家、赵孟頫、董其昌、文徵明等,都是书卷气的杰出代表,反复玩味,其意无穷。

【金石气】

金石气是清代碑学兴起催生的一个书法审美概念。由于考古出土的新发现,人们从钟鼎铭文、碑碣石刻上发现新的汉字审美样式,浑穆、古拙、方峻、朴茂、雄强、奇逸,这种美感是在帖学领域不曾看到的。清代以阮元、包世臣、康有为为代表的一批学者研究倡导,随之产生一个新的书法流派——碑学,一个新的书法审美概念——金石气。和书卷气所指向的优美、流美、柔美截然不同,金石气所承载和宏扬的美学思想是壮美、阳刚之美、古朴之美、外拓之美,反映的是古人天然质朴的时代特征和北方少数民族刚强豪放的性格特征,也是中华民族文化精神的一种体现。

金石气在书法中的审美样式主要有以下几种:

一是方峻之美。由于金石文字的浇铸和凿刻,点画字形折多转少,方多圆少,棱角分明,字字独立,显得笔势凛冽,字形突兀,气象刚猛,自然释放出一种雄壮、粗犷、刚健、豪放的美。比如看北碑石刻和六朝墓志,那种刀刻斧凿的痕迹,那种挺拔奇异的字体结构,会给人以强烈的视觉冲击和心灵撞击,人们经于目而会于心,在书法欣赏和创作中,去追寻这种艺术感受,以笔锋还原刀锋,既是对线条骨感、质感、力量感的追求,也是对一种磊落坚毅、刚健豪迈的人格精神的追求。

二是朴拙之美。老子讲“大巧若拙”,这种“拙”,讲的是一种天然的、朴素的、本真的、原始状态的天真和古朴,反对造作、伪饰、过于用心机,反映了人们对事物真实性、本质性、天然性向往的审美观念和韬光守拙的人生智慧。而人们早先浇铸在青铜器上、镌刻在崖壁和石碣上的文字,恰好反映了这种拙美的意向,这种文字刻凿的凸凹不平、锋利方棱以及年代久远的风雨剥蚀,给人悠远苍茫、迷离宏阔的感受,心向往之。书法的古拙之美,人们对篆隶和北碑体书法的欣赏、评判和创作追求,必是重力度、重自然、重朴茂、重古拙,反对流滑、雕饰,反对线条过于光润,字势过于平淡,尽可能还原金石的感觉。

三是活力美。钟鼎石碣上的文字,篆书的线质,如虬龙盘屈,如老干枯藤,绵厚遒劲,解不开、扯不断,彰显出生命的韧性和倔强;隶书,点画浑厚、波磔展拓、形体开张、中宫宽博、苍古朴茂、寓巧于拙,可以意会到耐磨、抗压的无穷力量,有一种生命的承载感和恒久感;北碑墓志上的文字,除了线条的方折雄肆之外,字形字势更是千姿百态,或生猛恣肆,或险峻奇崛,或风神危峭,或憨态可掬,表现出天然野趣和旺盛的活力。这和人们本能的追求肌体的强健和生命的永恒,产生深层的精神契合,通过毛笔的使转顿挫,墨色的浓淡干湿,在宣纸上制造出圆浑的、方峻的、干渴的、挺拔的线条变化和各种洇晕、漫涣、剥蚀、残破的效果,以期再现金石气。

【庙堂气】

庙堂气的本意,起初并不是一个美学概念,而是中国儒家思想塑造的士人气质,五经四书,儒家修齐治平的理念就是讲庙堂气的。古代对文人的评判标准有三类,认为,深沉厚重为第一,磊落豪雄为第二,聪明才辩为第三,第一资质才是庙堂之气,才可入阁拜相,后两种可以成为某一方面的杰出者,但缺少了稳定性、规范性、秩序性,可见,庙堂之气更多的是一种伦理的、道德的指向。

庙堂气引入了书法审美,人们主要用来对正书做出褒誉,但也有许多行草书具有这种气象,庙堂气可以从三个方面来认识。

沉稳正大。用笔以中锋为主,法度严谨,骨力洞达,主笔坚实挺拔,点画沉着厚重、墨色饱满,充满力量感;结构茂密、气象森严、不偏不斜、不拘不散,有不可撼动之威。犹如一人,满腹经纶而不露形色,体不妄动、目不旁视、正襟危坐、不怒而威。清代书法理论家周星莲《临池管见》云:“褚登善、颜常山、柳谏议文章妙古今,忠义贯日月,其书严正之气溢于楮墨。”认为这样的字蕴含了饱满的情感力量和人格力量,浸透着深厚的儒家精神,是庙堂之气的典范