经过“九·一八”和“一·二八”事变,中国和日本都在迅速发生着变化。中国的变化是积极的,抗日救亡运动正在成为社会各阶级的共同需要,中国革命在正迎来一个更加宽广的发展之途。日本的变化是反动的,经过两次事变的巨大胜利,军部在帝国主义体系内的“股价”急剧上升,日本帝国主义正式开启法西斯化进程,内阁一届比一届对军部言听计从,仅有一点的民主政治成分急剧下降,专制独裁成分急剧上升。军部主导下的侵略运行机制更顺畅了,而不像“九·一八”事变那样,一夕会分子“牵着”军部走,军部“牵着”内阁走。日本帝国主义以更加雄勃之姿走上了新的侵略舞台。

不过,此时日本帝国主义还不打算开启全面侵华之路。一方面,军部还没有在日帝统治体系内取得完全的主导地位,军部过猛过急、风险过高的侵略方针还没有成为日本帝国主义的主要选择;另一方面,中国反动派继续其“攘外必先安内”的反动政策,继续其不抵抗的民族投降主义方针。因此,对日本帝国主义来说,“一•二八”事变中形成的军事威压和政治迫和相结合的逐步侵略方针还是很有前途的“低风险”侵略方针,有中国反动派不断压制人民的抗日情绪,日本帝国主义可以逐步地、“不动声色”地掠取更多侵略利益。

新的侵略阶段,以军部为首的侵略势力为日本帝国主义制定了更为明确的侵略“规划图”,那就是先占热河、再侵华北。对热河,日本帝国主义准备以军事入侵为主,如果诱降不成的话;对华北,则暂不采取军事入侵,以政治经济手段逐步将其分裂出来,进而侵吞之。

热河是孤悬于关外的最后一个省份,日本侵略者对之是志在必得。侵略叫嚣早已猖狂不已,诱降工作进行得也是风生水起。尽管热河军阀汤玉麟最终没有归顺,但其抵抗意志已大大削弱,军阀内部准备投日降日者大有人在。对汤玉麟来说,前有关东军虎狼之师,后有蒋介石“攘外必先安内”政策从中作祟,内部则军心不稳。意志弥坚对他来说是不可能的,勇气全无却是他此时的真实写照。于是,有这样的反动大环境,有这样的懦弱当权者,热河毫无疑问已是日本侵略者的囊中之物。

1932年下半年,日本帝国主义开始侵热的直接军事准备,之前由于要对付东北义勇军,炮制伪满,发动“一·二八”事变,巩固“九·一八”侵略成果,日本侵略者还腾不手来把侵略的锋芒指向热河。此时,关东军已由“九·一八”前的1万余人猛增至约10万人,直接用于侵热的是4万余人以及大量伪军,其余部分继续用于“讨伐”东北义勇军和共产党领导下的抗日力量,巩固其东北殖民统治。一切准备就绪后,1933年2月23日,就在退出国联的前几天,日本帝国主义开始了其侵略的新步伐。

面对日本帝国主义新的侵略行动,蒋介石反动政府又在做什么?面对人民群众一浪高过一浪的抗日怒潮,用我们过去常说的那句话来形容,统治者已不能照旧维持它的统治了,不能不有所调整,有所改变,尽管是极其勉强的。于是,蒋介石政府摆出了一些抗日姿态,采取了一些似是而非的抗日措施,以应对舆论,欺骗民众,蒋介石的“抗日”政策由“九·一八”时的绝对不抵抗变为此时的应付差事式的抵抗。这些措施包括:成立应对北方抗日的北平军分会和主持对日交涉的北平政务整理委员会,将北方各派军阀的杂牌军临时拼凑起来,组成了一个应对抗日的军事力量,其中直接用于热河防御的是8万东北军,两倍于对面的日军。

这些措施的似是而非性表现在:措施不是以积极坚决的姿态被迅速措施贯彻下去,而一开始就是一个应付差事的消极产物,于是措施还未部署停当,日军侵凌而至;至于这支临时拼凑起来的军事力量,问题的关键不在于它没有能力承担起抗日的任务,而在于它没有志气和勇气承担起这一任务。“攘外必先安内”大环境下的这支军事力量不可能以人民为后盾,更不可能动员人民、组织人民、依靠人民,以积极坚决的姿态投入到抗日伟业中,以彻底消灭日本侵略者、收复失地为己任。于是,面对日本侵略者,它是不战而退、未战先逃;它是袖手旁观、心存观望;它不以抗日为尚,反以投敌为荣。于是这样的抗日战线是一触即溃,一退再退,直至把大好河山再次拱手让给敌人——十余天,八万大军仓皇败逃,近二十万平方公里的热河省再陷敌手。

一面虚与委蛇抗日,一面全力以赴“剿共”,这是蒋介石政策的全部面貌。在“围剿”人民革命力量的前线,他是不惜耗资数千万

——抗日前线则是财力不足、抓襟见肘;派出百万大军、数十万嫡系精锐、全部空军力量——抗日前线则是武器窳劣、兵微将寡。华北将领和爱国人士要求他北上抗日,主持大计,他是虚以应付,置若罔闻。共产党领导下的人民革命力量提出愿在“停止进攻苏维埃区域”、“保证民众的民主权利”和“武装民众”三个条件下,与国内任何军队订立抗日作战协定。各界群众热烈响应,纷纷要求国民党政府停止内战、一致抗日,积极建言要求它尊重人民,武装人民,集全力于抗日前线。蒋介石对此当然是坚决拒绝,顽固透顶。反动派就是这样,它盲目地维护者自己的利益,以镇压人民、加强专制为能事,拒绝向人民、向历史作出让步。然而,历史潮流和人民意愿不可违背,反动势力或者在这种违背中迅速走向灭亡,或者以暂时的顺应延续其反动统治。

军事入侵热河和长城抗战

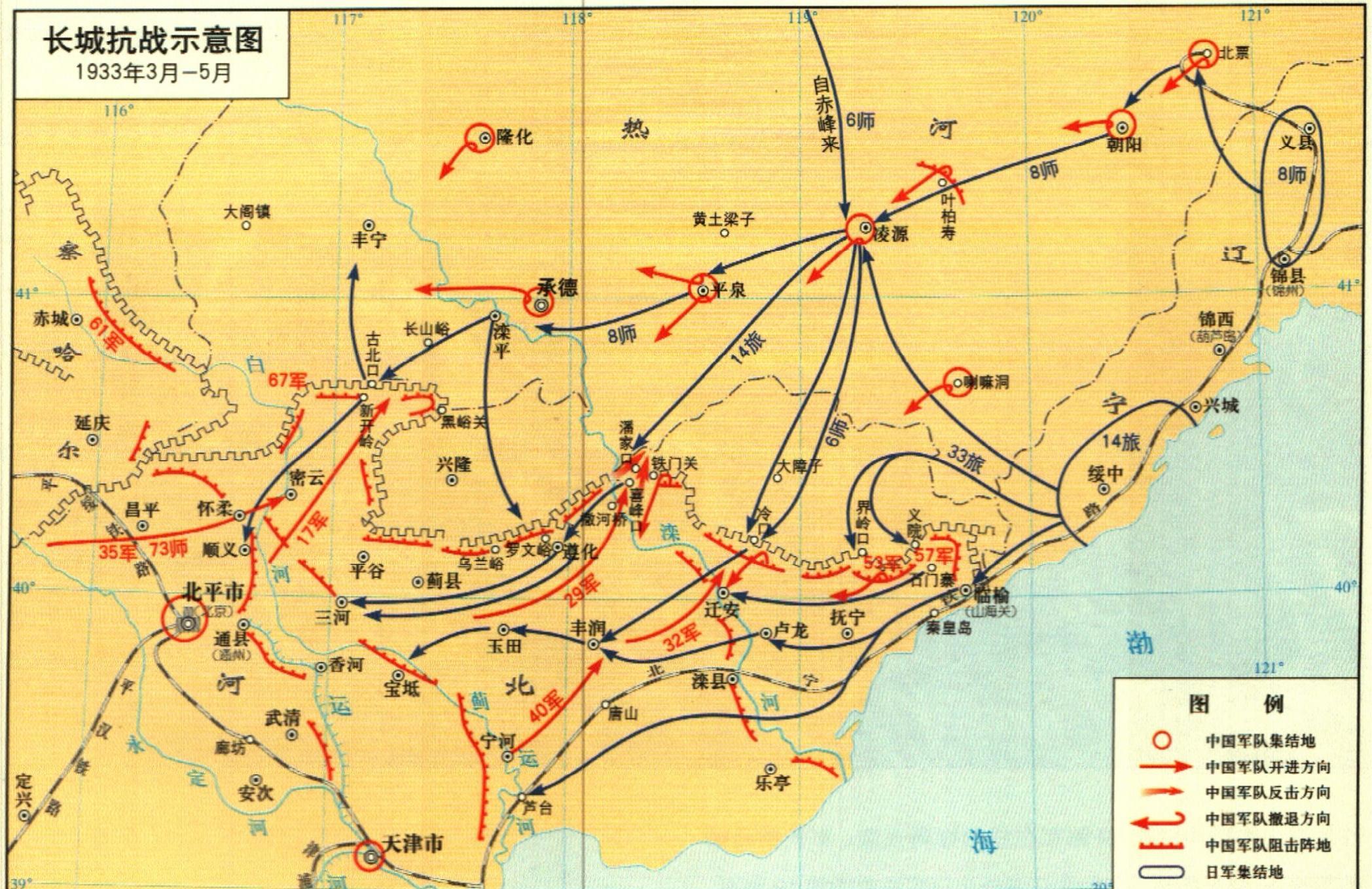

国民党政府是消极应对,日本侵略者则是马不停蹄,占领热河后,立刻将侵略的锋芒指向长城沿线各关隘,把侵略魔掌伸向华北大地。面对热河失守后举国一致的谴责,面对“攘外必先安内”遭到更猛烈的抨击,面对停止内战、一致抗日的更强烈要求,反动政府抵抗侵略的行动不能不有所加强,长城沿线的防御较之前的热河防御有所改善,尽管各路大军依然是一线摆开,消极防御,而不是集中兵力,积极出击。从热河首府承德被占领后的3月5日起,历时80余天的长城抗战正式开始,这是国民党军队在华北所进行的第一次较大规模的抗日行动,国民党军参战兵力共约25万人,依然是由北方各派军阀组成,再加少量中央军,日军参战兵力由入侵热河时的4万人增至8万人。

此次抗战大约可分为三个阶段。第一阶段从3月5日至月底,战斗是在不同的时间、地点分散进行的,日军意图是乘着作战胜利之势,迅速拿下长城各口,以为下一步作战打下基础。中国军队进行了顽强抵抗,基本上守住了长城防线。这个过程中涌现了一些英勇抗日的先进典型:17军在古北口与日军激烈争夺,不畏丧亡,寸土必争;29军在喜峰口积极主动作战,重创日军,防线岿然不动。这些典型无疑再次振奋人心,受到各阶层群众和爱国人士的高度赞扬和积极支援。人民群众无疑是长城抗战的坚定后盾,他们以各种形式支持抗战,对它抱以新的希望。

然而,遗憾的是,这依然是一场虚与委蛇的抗战,“攘外必先安内”的反动国策依然未变,蒋介石拒绝增兵长城,在以他为首的反动派的默许和纵容下,日本特务和亲日派分子在后方大肆活动,破坏抗战。在军事上,参战国民党军派系林立,分兵把口,各自为战,二十余万大军没有形成合力,集中力量,予日寇以歼灭性打击。这样的军队不要说越过长城,收复失地,就是以积极姿态守住长城防线亦不可能。当然,军事上的消极无非是政治上消极的反映,无非人心涣散的反映,无非是真心抗战不受鼓励、消极应对反受纵容的反映。

于是,进入第二阶段,形式逆转,日军集中兵力逐次进攻长城各口,国民党军相继被突破,无心抗战之势再次出现。5月上旬,长城抗战进入第三阶段。鉴于上一阶段板垣征四郎策动华北国民党内变以失败告终,军部正式明确了“以迫和为主,内变策动为从”的侵略方针。关东军再次放开手脚,准备大干一番,以达到依靠军事威压实现政治迫和的目的。关东军将主力集结于长城防线东西两翼,对国民党军展开大规模进攻,缺乏充分准备和有力措施的国民党军又回到了热河被入侵时的表现,一路后撤,一退再退,日军如入无人之境,冀东大片国土再陷敌手。日军进攻的锋芒直指平津重地,大有一气拿下之势。北平城内一片混乱,华北军事当局准备南逃保定。

不过,正当危机达到高潮之时,日本侵略者停止了它的攻势,它的军事威压已经达到目的,该是实施政治迫和的时候了——以最苛刻的条件逼迫蒋介石反动政府再次妥协,缔结城下之盟。5月25日,长城抗战就此结束。据日本参谋部统计:长城作战连同热河作战在内共死伤日军2400人。在长城抗战中,中国军队伤亡1.8万余人,长城抗战初期中国军队虽付出巨大代价,英勇抵抗,然以重大失败告终。

对日再次妥协,当然不是蒋介石政府长城抗战失败后被迫为之的,而是长城抗战之初就在积极为之的。“一·二八”抗战以妥协而终,对长城抗战蒋介石同样打算这样做。妥协是反动派“攘外必先安内”的必然选择,它既想在侵略者的铁蹄下苟延残喘,保住眼前利益,又想尽快结束战事,消弭人民的抗日情绪,以“专心致志安内”。然而它越想妥协,侵略者就越不与之妥协,它要使军事威压达到最大效果,要让反动派的妥协愿望达到最强烈的程度。当这一切达到顶点时,一个新的丧权辱国条约——《塘沽停战协定》诞生了。这个充满种种侮辱性言辞、用“军事语言”伪装起来的卖国协定一下子就把伪满“国境线”定在了长城上——这标志着反动派政府实际上承认了伪满政权。而在这条“国境线”外建立的实际上已经记在了侵略者名下的“冀东非武装区”则为侵略者攫取华北政权打开方便之门。而那些侮辱性言辞表明,只要中国人民稍有异动,侵略者就可以轻取平津,拿下华北。而在协定之外达成的四项口头密约——国民党军撤离华北、彻底取缔“排日运动”,更表明反动派政府授给了“日本以后侵略华北的特许状。”看来,新的停战协定较之前的《上海停战协定》在更猛烈地纵容侵略者。

蒋介石妄想可使“人民暂可安息”的《塘沽协定》刚一出炉,就遭到举国一致的反对。共产党领导下的人民革命力量宣布绝不承认《塘沽协定》,号召全国民众起来,以罢工、罢课、罢市、示威和组织自己的队伍,来反对与阻止协定任何一条的执行;爱国将领通电反对妥协;社会舆论猛烈抨击卖国协定;福州市各界举行游行大示威反对卖国协定;印尼华侨致电汪精卫说:“公等可下野,亡国协定万不承认”;就连地方军阀势力也指出,停战协定“必须反对,……实际上已无异于投降条约”,“果予实行,必为今后流血之总因”。

民族灾难愈深重,人民意志弥坚。一些爱国人士已经打算不光要进行抗日宣传,更要把抗日落实到实际行动上。在关外,在中国共产党的参与或领导下,抗日义旗已经被鲜明举起,抗日烽火遍及东北大地。在关内,虽有“一·二八”抗战和长城抗战,抗日的义旗始终没有真正获得鲜明的展示。冯玉祥将军是走出这一步的第一人。曾经是中原军阀大混战的参与者和失败者的冯玉祥将军,在“九·一八”事变之后,走上了抗日救亡之路,并成为这一运动的积极参与者。他怀着强烈的爱国热情向全国各界呼吁抗日,猛烈地抨击蒋介石的误国政策,同时又不断向蒋介石政府建言献策,希望这一政府能走上坚定的抗日之路。然而,在反动派的重重阻扰下,他的这一愿望始终未能实现。

早在中原大战中失势后,冯玉祥就开始接触共产党和它的救国救民真理,增加了对共产党的好感。走上抗日救亡之路后,他更加强了与共产党的合作。也正是在共产党的积极建议下,他毅然决定冲破反动派阻扰,以实际行动发动民众抗日。在共产党和他的西北军旧部的共同襄助下,冯玉祥决定在察哈尔省组织抗日同盟军,开始了他的察省抗战之旅。冯玉祥察省抗战的决定和准备得到了察哈尔民众和全国各方面的支持。察省广大民众强烈要求武装起来,保卫乡土,是冯玉祥抗战行动的直接群众基础。各地抗日救亡团体纷纷表达了对抗日同盟军支持和赞扬之情,希望它早日实现抗日。另外,一些地方军阀也从自身利益出发,对抗日同盟军予以声援。

冯玉祥的抗日同盟军主要是由他的西北军旧部构成,同时从东北、热河退入察省的抗日部队与华北各地一部分爱国青年和学生也加入了这支队伍,总兵力约10万人,其中部分队伍由共产党直接领导或共产党在其中有很大影响力。抗日同盟军之所以是一个高举鲜明抗日义旗的军事力量,在于它是一支有鲜明的抗日纲领做灵魂、有一个正在形成中的抗日政权做后盾的军事力量。这个抗日纲领明确了抗日同盟军坚定不移的抗日目的,明确了“同盟军为革命军民之联合战线” “实现抗日救国的民众政权”,取消苛捐杂税,改善人民生活,释放爱国政治犯,“保障抗日民众集会结社言论出版武装之自由”。而在组建抗日同盟军的同时,冯玉祥对察省政权进行了一系列改革,使这一政权以维护抗日民众利益为宗旨,以发动、组织、武装抗日民众为目的,从而使这一政权开始具有抗日民族统一战线的性质。

冯玉祥在筹组抗日同盟军的过程中,共产党的作用无疑是决定性的。为了协助冯玉祥,中共北方组织派去了大量干部。不管是同盟军各派力量的联络和召集,还是抗日纲领的决定;不管是民众的发动,还是察省政权的改革,都可以看到他们的身影,看到他们的巨大作用和影响力。共产党直接领导或在其中有很大影响力的那部分队伍无疑是抗日同盟军的最坚定的部分,因而也是它的核心部分。

1933年5月26日——也就是《塘沽协定》酝酿和签订前后,冯玉祥将军通电全国,宣告抗日同盟军正式成立。经过近一个月时间的紧张准备,6月22日,抗日同盟军开始了它首次抗战行动——察东战役。热河被占,《塘沽协定》签订,察哈尔东部地区也被日伪军占领,抗日同盟军的行动于是就从这里开始。抗日同盟军士气旺盛,英勇顽强,连战连捷,不断收复失地。特别是收复多伦的战斗,吉鸿昌指挥的部队作战积极主动,面对日伪军的顽强防守,不断调整战术,经过7月4-11日的激烈战斗,终于克复多伦。以多伦战斗胜利为标志,同盟军也胜利结束了察东战役,察东被全部收复,这也是自“九·一八”以来中国军队首次收复失地。抗日同盟军的胜利使全国人心大振;各地抗日团体和爱国人士或函电交驰,纷纷祝捷;或捐钱捐物,支援前线;或强烈要求蒋介石授冯以重任,供给粮弹,收复东北四省;人民又看到了抗日的新希望。抗日同盟军英气风发,决心要进军东北,彻底收复全部失地。

人民兴奋了,国家有希望了,蒋介石反动政府却害怕了。在它看来,冯玉祥的抗日之举不但是对“攘外必先安内”政策的挑衅,更是对其独裁统治的挑衅,尽管这一抗日之举并非直接指向独裁统治,但是人民的一切觉悟和进步之举在反动派看来都是对其统治的威胁。因此,在抗日同盟军筹备之初,反动派就对其恨之入骨,无所不用其极从中破坏。先是高官厚禄诱骗冯玉祥,后又对其造谣中伤,污蔑同盟军,贬低其抗日功绩。

以上种种手段以失败告终后,心狠手辣的反动派动用大军,并勾结日伪军,向抗日同盟军压迫过来,准备对其实施军事“围剿”,武力镇压;同时派遣特务从内部瓦解同盟军,同盟军将领或被收买或遭暗杀,人心惶惶,军心动摇。同盟军是外有大兵压境,内则军心不稳,动摇者大批出现。此时共产党也背离了之前的正确方针,受“左”倾错误影响,提出了一些不利于团结的口号,加剧了局面的困难。面对此种局面,冯玉祥将军也陷入了苦闷和彷徨中,感到独木难支,局面难有转圜。最后,出于避免内战和保存抗日力量的考虑,他被迫决定取消同盟军称号,交还察省政权,抱恨离察出走。

失去了冯玉祥这个核心人物,抗日同盟军大部立刻土崩瓦解,剩下的1.5万人基本上是一支共产党领导下的队伍,不过这支队伍显然没有摆脱“左”倾错误的影响。这支队伍决定继续高举抗日同盟军的旗帜,但已经是同盟军的强弩之末。在反动派和日伪军的围追堵截下,加之行动上屡屡出错,他们虽然作战英勇,不断转移,但损失越来越大,未能扭转局面,达到保存自己的目的,结果以彻底失败告终。

察哈尔民众抗同盟军对日作战

察哈尔民众抗日同盟军在中外反动势力联合绞杀下失败了,但人民的愤慨之情和抗日怒潮却高涨起来了,于是又有新的力量站了起来,高举抗日义旗,向反动派发起更猛烈的挑战。“一·二八”之后,19路军从上海被调往福建的“剿共”前线,然而广大官兵对蒋介石“攘外必先安内”的反动政策愈加不满。恰在此时,共产党提出了愿在“停止进攻苏维埃区域”等三个条件下,与国内任何军队订立抗日作战协定,受到了19路军广大将士的热烈响应。他们与共产党取得了联系,并订立了《反蒋反日初步协定》,以共同抵御日本帝国主义侵略。

1933年11月20日,19路军将领联合部分反蒋爱国人士,以“中华共和国人民革命政府”为旗帜,在福建公开宣布反蒋抗日。福建人民政府成立后,在政治上提出“打倒日本帝国主义”“打倒蒋介石和卖国残民的南京政府”;在经济上主张“实现关税自主”“计口授田”“发展民族资本,奖励工业建设”;在军事上撤销“剿共”的绥靖公署,成立了人民革命军。显然,这是一个更为激烈的抗日旗帜,并且还出现在“剿共”前线,无疑让反动派震惊不已。

蒋介石对福建人民政府采取了迅速扑灭的方针,他自任“讨逆军”总司令,从“剿共”前线抽调15万大军,向福建猛扑而来。日、美、英等帝国主义军舰也配合国民党海军封锁福建沿海。同时和对待察哈尔同盟军一样,蒋介石使用种种阴险手段从内部瓦解福建人民政府。在蒋介石内诱外攻下,存在53天的福建人民政府遂告失败。

不管是察哈尔民众抗日同盟军,还是1933年的福建人民政府,存在的时间都不长,不过是历史的一瞬间,然而却是十分耀眼的一瞬间。它们敢于走正义进步之路、敢于向反动势力挑战的精神是永存的。它们虽然失败了,但已经昭示出一条正确的抗日之路。它们的经验教训将为后来者——中国共产党这个更坚定的抗日者所继承和发展,它们保留下来的抗日力量并没有因为失败而消沉,而是意志弥坚,为抗日继续奋斗,继续与共产党合作,并且从这种合作中真正认识到中国抗战的正确道路。