經過“九·一八”和“一·二八”事變,中國和日本都在迅速發生着變化。中國的變化是積極的,抗日救亡運動正在成為社會各階級的共同需要,中國革命在正迎來一個更加寬廣的發展之途。日本的變化是反動的,經過兩次事變的巨大勝利,軍部在帝國主義體系内的“股價”急劇上升,日本帝國主義正式開啟法西斯化程序,内閣一屆比一屆對軍部言聽計從,僅有一點的民主政治成分急劇下降,專制獨裁成分急劇上升。軍部主導下的侵略運作機制更順暢了,而不像“九·一八”事變那樣,一夕會分子“牽着”軍部走,軍部“牽着”内閣走。日本帝國主義以更加雄勃之姿走上了新的侵略舞台。

不過,此時日本帝國主義還不打算開啟全面侵華之路。一方面,軍部還沒有在日帝統治體系内取得完全的主導地位,軍部過猛過急、風險過高的侵略方針還沒有成為日本帝國主義的主要選擇;另一方面,中國反動派繼續其“攘外必先安内”的反動政策,繼續其不抵抗的民族投降主義方針。是以,對日本帝國主義來說,“一•二八”事變中形成的軍事威壓和政治迫和相結合的逐漸侵略方針還是很有前途的“低風險”侵略方針,有中國反動派不斷壓制人民的抗日情緒,日本帝國主義可以逐漸地、“不動聲色”地掠取更多侵略利益。

新的侵略階段,以軍部為首的侵略勢力為日本帝國主義制定了更為明确的侵略“規劃圖”,那就是先占熱河、再侵華北。對熱河,日本帝國主義準備以軍事入侵為主,如果誘降不成的話;對華北,則暫不采取軍事入侵,以政治經濟手段逐漸将其分裂出來,進而侵吞之。

熱河是孤懸于關外的最後一個省份,日本侵略者對之是志在必得。侵略叫嚣早已猖狂不已,誘降工作進行得也是風生水起。盡管熱河軍閥湯玉麟最終沒有歸順,但其抵抗意志已大大削弱,軍閥内部準備投日降日者大有人在。對湯玉麟來說,前有關東軍虎狼之師,後有蔣介石“攘外必先安内”政策從中作祟,内部則軍心不穩。意志彌堅對他來說是不可能的,勇氣全無卻是他此時的真實寫照。于是,有這樣的反動大環境,有這樣的懦弱當權者,熱河毫無疑問已是日本侵略者的囊中之物。

1932年下半年,日本帝國主義開始侵熱的直接軍事準備,之前由于要對付東北義勇軍,炮制僞滿,發動“一·二八”事變,鞏固“九·一八”侵略成果,日本侵略者還騰不手來把侵略的鋒芒指向熱河。此時,關東軍已由“九·一八”前的1萬餘人猛增至約10萬人,直接用于侵熱的是4萬餘人以及大量僞軍,其餘部分繼續用于“讨伐”東北義勇軍和共産黨上司下的抗日力量,鞏固其東北殖民統治。一切準備就緒後,1933年2月23日,就在退出國聯的前幾天,日本帝國主義開始了其侵略的新步伐。

面對日本帝國主義新的侵略行動,蔣介石反動政府又在做什麼?面對人民群衆一浪高過一浪的抗日怒潮,用我們過去常說的那句話來形容,統治者已不能照舊維持它的統治了,不能不有所調整,有所改變,盡管是極其勉強的。于是,蔣介石政府擺出了一些抗日姿态,采取了一些似是而非的抗日措施,以應對輿論,欺騙群眾,蔣介石的“抗日”政策由“九·一八”時的絕對不抵抗變為此時的應付差事式的抵抗。這些措施包括:成立應對北方抗日的北平軍分會和主持對日交涉的北平政務整理委員會,将北方各派軍閥的雜牌軍臨時拼湊起來,組成了一個應對抗日的軍事力量,其中直接用于熱河防禦的是8萬東北軍,兩倍于對面的日軍。

這些措施的似是而非性表現在:措施不是以積極堅決的姿态被迅速措施貫徹下去,而一開始就是一個應付差事的消極産物,于是措施還未部署停當,日軍侵淩而至;至于這支臨時拼湊起來的軍事力量,問題的關鍵不在于它沒有能力承擔起抗日的任務,而在于它沒有志氣和勇氣承擔起這一任務。“攘外必先安内”大環境下的這支軍事力量不可能以人民為後盾,更不可能動員人民、組織人民、依靠人民,以積極堅決的姿态投入到抗日偉業中,以徹底消滅日本侵略者、收複失地為己任。于是,面對日本侵略者,它是不戰而退、未戰先逃;它是袖手旁觀、心存觀望;它不以抗日為尚,反以投敵為榮。于是這樣的抗日戰線是一觸即潰,一退再退,直至把大好河山再次拱手讓給敵人——十餘天,八萬大軍倉皇敗逃,近二十萬平方公裡的熱河省再陷敵手。

一面虛與委蛇抗日,一面全力以赴“剿共”,這是蔣介石政策的全部面貌。在“圍剿”人民革命力量的前線,他是不惜耗資數千萬

——抗日前線則是财力不足、抓襟見肘;派出百萬大軍、數十萬嫡系精銳、全部空軍力量——抗日前線則是武器窳劣、兵微将寡。華北将領和愛國人士要求他北上抗日,主持大計,他是虛以應付,置若罔聞。共産黨上司下的人民革命力量提出願在“停止進攻蘇維埃區域”、“保證群眾的民主權利”和“武裝群眾”三個條件下,與國内任何軍隊訂立抗日作戰協定。各界群衆熱烈響應,紛紛要求國民黨政府停止内戰、一緻抗日,積極建言要求它尊重人民,武裝人民,集全力于抗日前線。蔣介石對此當然是堅決拒絕,頑固透頂。反動派就是這樣,它盲目地維護者自己的利益,以鎮壓人民、加強專制為能事,拒絕向人民、向曆史作出讓步。然而,曆史潮流和人民意願不可違背,反動勢力或者在這種違背中迅速走向滅亡,或者以暫時的順應延續其反動統治。

軍事入侵熱河和長城抗戰

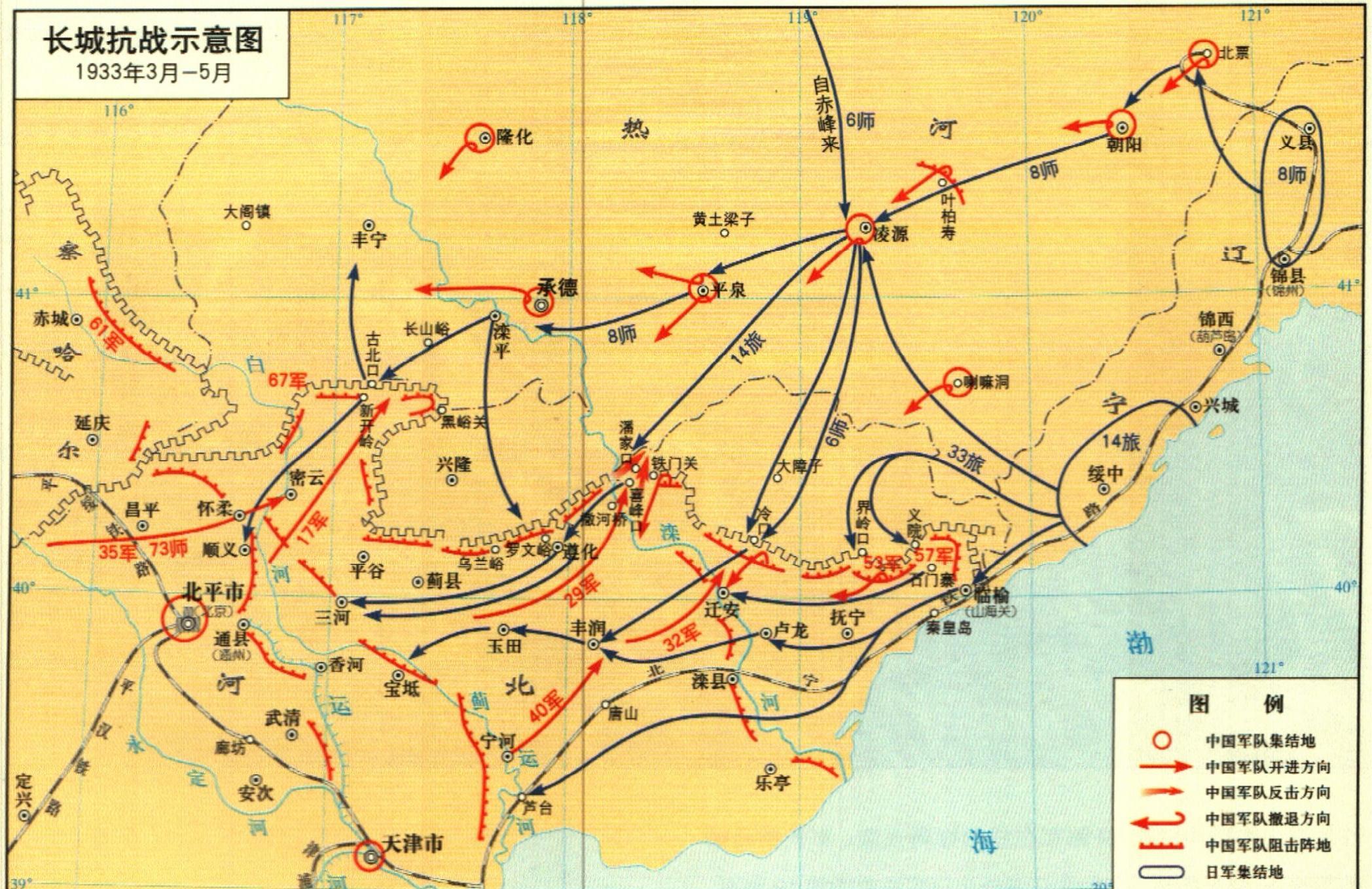

國民黨政府是消極應對,日本侵略者則是馬不停蹄,占領熱河後,立刻将侵略的鋒芒指向長城沿線各關隘,把侵略魔掌伸向華北大地。面對熱河失守後舉國一緻的譴責,面對“攘外必先安内”遭到更猛烈的抨擊,面對停止内戰、一緻抗日的更強烈要求,反動政府抵抗侵略的行動不能不有所加強,長城沿線的防禦較之前的熱河防禦有所改善,盡管各路大軍依然是一線擺開,消極防禦,而不是集中兵力,積極出擊。從熱河首府承德被占領後的3月5日起,曆時80餘天的長城抗戰正式開始,這是國民黨軍隊在華北所進行的第一次較大規模的抗日行動,國民黨軍參戰兵力共約25萬人,依然是由北方各派軍閥組成,再加少量中央軍,日軍參戰兵力由入侵熱河時的4萬人增至8萬人。

此次抗戰大約可分為三個階段。第一階段從3月5日至月底,戰鬥是在不同的時間、地點分散進行的,日軍意圖是乘着作戰勝利之勢,迅速拿下長城各口,以為下一步作戰打下基礎。中國軍隊進行了頑強抵抗,基本上守住了長城防線。這個過程中湧現了一些英勇抗日的先進典型:17軍在古北口與日軍激烈争奪,不畏喪亡,寸土必争;29軍在喜峰口積極主動作戰,重創日軍,防線巋然不動。這些典型無疑再次振奮人心,受到各階層群衆和愛國人士的高度贊揚和積極支援。人民群衆無疑是長城抗戰的堅定後盾,他們以各種形式支援抗戰,對它抱以新的希望。

然而,遺憾的是,這依然是一場虛與委蛇的抗戰,“攘外必先安内”的反動國策依然未變,蔣介石拒絕增兵長城,在以他為首的反動派的默許和縱容下,日本特務和親日派分子在後方大肆活動,破壞抗戰。在軍事上,參戰國民黨軍派系林立,分兵把口,各自為戰,二十餘萬大軍沒有形成合力,集中力量,予日寇以殲滅性打擊。這樣的軍隊不要說越過長城,收複失地,就是以積極姿态守住長城防線亦不可能。當然,軍事上的消極無非是政治上消極的反映,無非人心渙散的反映,無非是真心抗戰不受鼓勵、消極應對反受縱容的反映。

于是,進入第二階段,形式逆轉,日軍集中兵力逐次進攻長城各口,國民黨軍相繼被突破,無心抗戰之勢再次出現。5月上旬,長城抗戰進入第三階段。鑒于上一階段闆垣征四郎策動華北國民黨内變以失敗告終,軍部正式明确了“以迫和為主,内變策動為從”的侵略方針。關東軍再次放開手腳,準備大幹一番,以達到依靠軍事威壓實作政治迫和的目的。關東軍将主力集結于長城防線東西兩翼,對國民黨軍展開大規模進攻,缺乏充分準備和有力措施的國民黨軍又回到了熱河被入侵時的表現,一路後撤,一退再退,日軍如入無人之境,冀東大片國土再陷敵手。日軍進攻的鋒芒直指平津重地,大有一氣拿下之勢。北平城内一片混亂,華北軍事當局準備南逃保定。

不過,正當危機達到高潮之時,日本侵略者停止了它的攻勢,它的軍事威壓已經達到目的,該是實施政治迫和的時候了——以最苛刻的條件逼迫蔣介石反動政府再次妥協,締結城下之盟。5月25日,長城抗戰就此結束。據日本參謀部統計:長城作戰連同熱河作戰在内共死傷日軍2400人。在長城抗戰中,中國軍隊傷亡1.8萬餘人,長城抗戰初期中國軍隊雖付出巨大代價,英勇抵抗,然以重大失敗告終。

對日再次妥協,當然不是蔣介石政府長城抗戰失敗後被迫為之的,而是長城抗戰之初就在積極為之的。“一·二八”抗戰以妥協而終,對長城抗戰蔣介石同樣打算這樣做。妥協是反動派“攘外必先安内”的必然選擇,它既想在侵略者的鐵蹄下苟延殘喘,保住眼前利益,又想盡快結束戰事,消弭人民的抗日情緒,以“專心緻志安内”。然而它越想妥協,侵略者就越不與之妥協,它要使軍事威壓達到最大效果,要讓反動派的妥協願望達到最強烈的程度。當這一切達到頂點時,一個新的喪權辱國條約——《塘沽停戰協定》誕生了。這個充滿種種侮辱性言辭、用“軍事語言”僞裝起來的賣國協定一下子就把僞滿“國境線”定在了長城上——這标志着反動派政府實際上承認了僞滿政權。而在這條“國境線”外建立的實際上已經記在了侵略者名下的“冀東非武裝區”則為侵略者攫取華北政權打開友善之門。而那些侮辱性言辭表明,隻要中國人民稍有異動,侵略者就可以輕取平津,拿下華北。而在協定之外達成的四項口頭密約——國民黨軍撤離華北、徹底取締“排日運動”,更表明反動派政府授給了“日本以後侵略華北的特許狀。”看來,新的停戰協定較之前的《上海停戰協定》在更猛烈地縱容侵略者。

蔣介石妄想可使“人民暫可安息”的《塘沽協定》剛一出爐,就遭到舉國一緻的反對。共産黨上司下的人民革命力量宣布絕不承認《塘沽協定》,号召全國群眾起來,以罷工、罷課、罷市、示威群組織自己的隊伍,來反對與阻止協定任何一條的執行;愛國将領通電反對妥協;社會輿論猛烈抨擊賣國協定;福州市各界舉行遊行大示威反對賣國協定;印尼華僑緻電汪精衛說:“公等可下野,亡國協定萬不承認”;就連地方軍閥勢力也指出,停戰協定“必須反對,……實際上已無異于投降條約”,“果予實行,必為今後流血之總因”。

民族災難愈深重,人民意志彌堅。一些愛國人士已經打算不光要進行抗日宣傳,更要把抗日落實到實際行動上。在關外,在中國共産黨的參與或上司下,抗日義旗已經被鮮明舉起,抗日烽火遍及東北大地。在關内,雖有“一·二八”抗戰和長城抗戰,抗日的義旗始終沒有真正獲得鮮明的展示。馮玉祥将軍是走出這一步的第一人。曾經是中原軍閥大混戰的參與者和失敗者的馮玉祥将軍,在“九·一八”事變之後,走上了抗日救亡之路,并成為這一運動的積極參與者。他懷着強烈的愛國熱情向全國各界呼籲抗日,猛烈地抨擊蔣介石的誤國政策,同時又不斷向蔣介石政府建言獻策,希望這一政府能走上堅定的抗日之路。然而,在反動派的重重阻擾下,他的這一願望始終未能實作。

早在中原大戰中失勢後,馮玉祥就開始接觸共産黨和它的救國救民真理,增加了對共産黨的好感。走上抗日救亡之路後,他更加強了與共産黨的合作。也正是在共産黨的積極建議下,他毅然決定沖破反動派阻擾,以實際行動發動群眾抗日。在共産黨和他的西北軍舊部的共同襄助下,馮玉祥決定在察哈爾省組織抗日同盟軍,開始了他的察省抗戰之旅。馮玉祥察省抗戰的決定和準備得到了察哈爾群眾和全國各方面的支援。察省廣大群眾強烈要求武裝起來,保衛鄉土,是馮玉祥抗戰行動的直接群衆基礎。各地抗日救亡團體紛紛表達了對抗日同盟軍支援和贊揚之情,希望它早日實作抗日。另外,一些地方軍閥也從自身利益出發,對抗日同盟軍予以聲援。

馮玉祥的抗日同盟軍主要是由他的西北軍舊部構成,同時從東北、熱河退入察省的抗日部隊與華北各地一部分愛國青年和學生也加入了這支隊伍,總兵力約10萬人,其中部分隊伍由共産黨直接上司或共産黨在其中有很大影響力。抗日同盟軍之是以是一個高舉鮮明抗日義旗的軍事力量,在于它是一支有鮮明的抗日綱領做靈魂、有一個正在形成中的抗日政權做後盾的軍事力量。這個抗日綱領明确了抗日同盟軍堅定不移的抗日目的,明确了“同盟軍為革命軍民之聯合戰線” “實作抗日救國的群眾政權”,取消苛捐雜稅,改善人民生活,釋放愛國政治犯,“保障抗日群眾集會結社言論出版武裝之自由”。而在組建抗日同盟軍的同時,馮玉祥對察省政權進行了一系列改革,使這一政權以維護抗日群眾利益為宗旨,以發動、組織、武裝抗日群眾為目的,進而使這一政權開始具有抗日民族統一戰線的性質。

馮玉祥在籌組抗日同盟軍的過程中,共産黨的作用無疑是決定性的。為了協助馮玉祥,中共北方組織派去了大量幹部。不管是同盟軍各派力量的聯絡和召集,還是抗日綱領的決定;不管是群眾的發動,還是察省政權的改革,都可以看到他們的身影,看到他們的巨大作用和影響力。共産黨直接上司或在其中有很大影響力的那部分隊伍無疑是抗日同盟軍的最堅定的部分,因而也是它的核心部分。

1933年5月26日——也就是《塘沽協定》醞釀和簽訂前後,馮玉祥将軍通電全國,宣告抗日同盟軍正式成立。經過近一個月時間的緊張準備,6月22日,抗日同盟軍開始了它首次抗戰行動——察東戰役。熱河被占,《塘沽協定》簽訂,察哈爾東部地區也被日僞軍占領,抗日同盟軍的行動于是就從這裡開始。抗日同盟軍士氣旺盛,英勇頑強,連戰連捷,不斷收複失地。特别是收複多倫的戰鬥,吉鴻昌指揮的部隊作戰積極主動,面對日僞軍的頑強防守,不斷調整戰術,經過7月4-11日的激烈戰鬥,終于克複多倫。以多倫戰鬥勝利為标志,同盟軍也勝利結束了察東戰役,察東被全部收複,這也是自“九·一八”以來中國軍隊首次收複失地。抗日同盟軍的勝利使全國人心大振;各地抗日團體和愛國人士或函電交馳,紛紛祝捷;或捐錢捐物,支援前線;或強烈要求蔣介石授馮以重任,供給糧彈,收複東北四省;人民又看到了抗日的新希望。抗日同盟軍英氣風發,決心要進軍東北,徹底收複全部失地。

人民興奮了,國家有希望了,蔣介石反動政府卻害怕了。在它看來,馮玉祥的抗日之舉不但是對“攘外必先安内”政策的挑釁,更是對其獨裁統治的挑釁,盡管這一抗日之舉并非直接指向獨裁統治,但是人民的一切覺悟和進步之舉在反動派看來都是對其統治的威脅。是以,在抗日同盟軍籌備之初,反動派就對其恨之入骨,無所不用其極從中破壞。先是高官厚祿誘騙馮玉祥,後又對其造謠中傷,污蔑同盟軍,貶低其抗日功績。

以上種種手段以失敗告終後,心狠手辣的反動派動用大軍,并勾結日僞軍,向抗日同盟軍壓迫過來,準備對其實施軍事“圍剿”,武力鎮壓;同時派遣特務從内部瓦解同盟軍,同盟軍将領或被收買或遭暗殺,人心惶惶,軍心動搖。同盟軍是外有大兵壓境,内則軍心不穩,動搖者大批出現。此時共産黨也背離了之前的正确方針,受“左”傾錯誤影響,提出了一些不利于團結的口号,加劇了局面的困難。面對此種局面,馮玉祥将軍也陷入了苦悶和彷徨中,感到獨木難支,局面難有轉圜。最後,出于避免内戰和儲存抗日力量的考慮,他被迫決定取消同盟軍稱号,交還察省政權,抱恨離察出走。

失去了馮玉祥這個核心人物,抗日同盟軍大部立刻土崩瓦解,剩下的1.5萬人基本上是一支共産黨上司下的隊伍,不過這支隊伍顯然沒有擺脫“左”傾錯誤的影響。這支隊伍決定繼續高舉抗日同盟軍的旗幟,但已經是同盟軍的強弩之末。在反動派和日僞軍的圍追堵截下,加之行動上屢屢出錯,他們雖然作戰英勇,不斷轉移,但損失越來越大,未能扭轉局面,達到儲存自己的目的,結果以徹底失敗告終。

察哈爾群眾抗同盟軍對日作戰

察哈爾群眾抗日同盟軍在中外反動勢力聯合絞殺下失敗了,但人民的憤慨之情和抗日怒潮卻高漲起來了,于是又有新的力量站了起來,高舉抗日義旗,向反動派發起更猛烈的挑戰。“一·二八”之後,19路軍從上海被調往福建的“剿共”前線,然而廣大官兵對蔣介石“攘外必先安内”的反動政策愈加不滿。恰在此時,共産黨提出了願在“停止進攻蘇維埃區域”等三個條件下,與國内任何軍隊訂立抗日作戰協定,受到了19路軍廣大将士的熱烈響應。他們與共産黨取得了聯系,并訂立了《反蔣反日初步協定》,以共同抵禦日本帝國主義侵略。

1933年11月20日,19路軍将領聯合部分反蔣愛國人士,以“中華共和國人民革命政府”為旗幟,在福建公開宣布反蔣抗日。福建人民政府成立後,在政治上提出“打倒日本帝國主義”“打倒蔣介石和賣國殘民的南京政府”;在經濟上主張“實作關稅自主”“計口授田”“發展民族資本,獎勵工業建設”;在軍事上撤銷“剿共”的綏靖公署,成立了人民革命軍。顯然,這是一個更為激烈的抗日旗幟,并且還出現在“剿共”前線,無疑讓反動派震驚不已。

蔣介石對福建人民政府采取了迅速撲滅的方針,他自任“讨逆軍”總司令,從“剿共”前線抽調15萬大軍,向福建猛撲而來。日、美、英等帝國主義軍艦也配合國民黨海軍封鎖福建沿海。同時和對待察哈爾同盟軍一樣,蔣介石使用種種陰險手段從内部瓦解福建人民政府。在蔣介石内誘外攻下,存在53天的福建人民政府遂告失敗。

不管是察哈爾群眾抗日同盟軍,還是1933年的福建人民政府,存在的時間都不長,不過是曆史的一瞬間,然而卻是十分耀眼的一瞬間。它們敢于走正義進步之路、敢于向反動勢力挑戰的精神是永存的。它們雖然失敗了,但已經昭示出一條正确的抗日之路。它們的經驗教訓将為後來者——中國共産黨這個更堅定的抗日者所繼承和發展,它們保留下來的抗日力量并沒有因為失敗而消沉,而是意志彌堅,為抗日繼續奮鬥,繼續與共産黨合作,并且從這種合作中真正認識到中國抗戰的正确道路。