朱元璋建立大明王朝后,决定采取分封制,这一下遭到了群臣的反对,分封制的弊端是非常明显的,这样的例子也有很多,不仅对稳定有影响,同样让接班人非常痛苦。

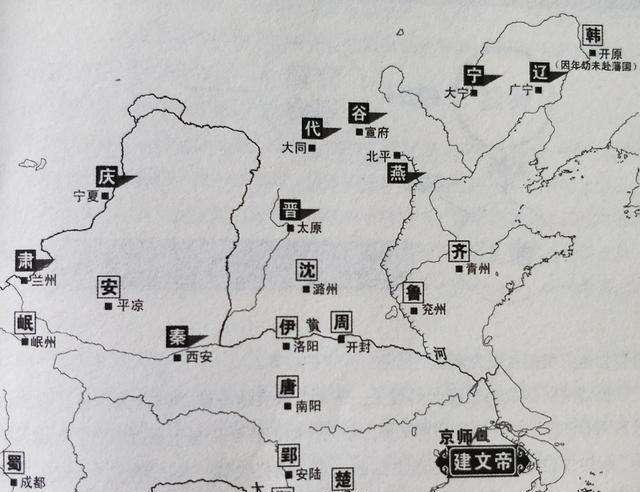

可朱元璋力排众议还是实行了分封制,将自己的儿子分封到了全国各地。朱元璋不光将儿子封为藩王,让他们衣食无忧,还给每个儿子一部分军权。他之所以这么做,主要目的就是镇压地方叛乱或者是中央权臣造反,在朱元璋看来历史上权臣造反的事情也不少,这是为了防范未然。

分封制一直持续到了明朝末年。可是在崇祯朝,大明内忧外患,这些藩王却丝毫帮不上忙。

在明末,这些藩王几乎是待宰的羔羊,别说帮忙了,能够顾好自己就已经很不错了。再说了,他们可是起义军的重点目标,毕竟很多藩王手里还是非常富裕的。不过在崇祯向他们借钱的时候,这些人一个比一个哭穷。不过其中也有例外,像周王当时就拿出自己的家财和开封的军民们死守开封许久。

那么为何在明末农民起义时,大小藩王谁也帮不上忙?

朱元璋有藩王分封制这样的想法,其实就是想将江山牢牢抓在朱家手中,即使自己死了,还有儿子,孙子,反正江山永远姓朱。再加上朱元璋多疑的性格,他不相信大臣,儿子毕竟是有血缘关系的,所以会对自己或者老朱家忠心。企图以七大姑八大爷所连带的血缘关系作为纽带和基础,借助分封的诸王在危难时刻来拱卫京师。

朱元璋的小心思谁都明白,但理想是好的,现实却是很骨感的。

首先第一点,朱棣之后的藩王已经与朱元璋时期的大不相同了。朱棣发动靖难之役夺得皇位之后,也开始削藩了,但他不像朱允炆那样急功近利,不过经过朱棣的削藩,各地的藩王手里几乎没有了军权,这个是致命的,没有军权,拿什么造反,反过来说,拿什么拱卫中央呢。

这也是在明末,这些藩王顾不上朝廷的最根本的原因之一。

另一个原因,朱元璋忽略了一个大问题,这些姓朱的藩王,对于大明是有感情的,对老朱家也是有感情的,但对朝廷就不得而知了。纵使可以依靠分封子孙维持一段时间的统治,但时间一长,经过这么多代的发展,尤其是在血缘关系淡化以后,可以说早已和朝廷八竿子打不着了,即使有能力,恐怕也不会救朝廷的。

当然了,在明末也并非所有藩王都无动于衷。唯一一个唐王起兵准备去北京勤王,还没到半路就被崇祯抓了起来并且关到了位于凤阳的皇族监狱。

崇祯之所以这样,一方面对藩王是没有一丁点信任可言的,在他眼里,唐王可不是来勤王,而是要取代自己的。所以崇祯才勒令其返回,当然了,更关键的是明朝对藩王防备极严。即使藩王没有军权了,也没有放松对其的控制。依照明朝规制,藩王尽可在王府内享乐,惟独不能兴兵拥将离开藩属。所以不管唐王来干什么,目的纯不纯,都是崇祯所不许的。

同时,我们不得不说,朝廷从朱元璋开始,一代不如一代,否则也不至于到了崇祯朝狼烟四起。那么藩王其实也是如此,几代人的享受早已磨灭了身上的锐气,很多藩王只是贪图享乐,到了明末,他们早已不是朝廷抵御外辱,镇压内部叛乱的力量,反而成为了累赘。