朱元璋建立大明王朝後,決定采取分封制,這一下遭到了群臣的反對,分封制的弊端是非常明顯的,這樣的例子也有很多,不僅對穩定有影響,同樣讓接班人非常痛苦。

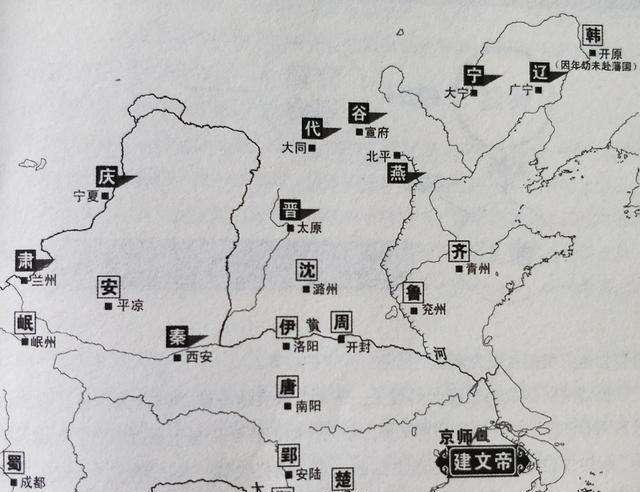

可朱元璋力排衆議還是實行了分封制,将自己的兒子分封到了全國各地。朱元璋不光将兒子封為藩王,讓他們衣食無憂,還給每個兒子一部分軍權。他之是以這麼做,主要目的就是鎮壓地方叛亂或者是中央權臣造反,在朱元璋看來曆史上權臣造反的事情也不少,這是為了防範未然。

分封制一直持續到了明朝末年。可是在崇祯朝,大明内憂外患,這些藩王卻絲毫幫不上忙。

在明末,這些藩王幾乎是待宰的羔羊,别說幫忙了,能夠顧好自己就已經很不錯了。再說了,他們可是起義軍的重點目标,畢竟很多藩王手裡還是非常富裕的。不過在崇祯向他們借錢的時候,這些人一個比一個哭窮。不過其中也有例外,像周王當時就拿出自己的家财和開封的軍民們死守開封許久。

那麼為何在明末農民起義時,大小藩王誰也幫不上忙?

朱元璋有藩王分封制這樣的想法,其實就是想将江山牢牢抓在朱家手中,即使自己死了,還有兒子,孫子,反正江山永遠姓朱。再加上朱元璋多疑的性格,他不相信大臣,兒子畢竟是有血緣關系的,是以會對自己或者老朱家忠心。企圖以七大姑八大爺所連帶的血緣關系作為紐帶和基礎,借助分封的諸王在危難時刻來拱衛京師。

朱元璋的小心思誰都明白,但理想是好的,現實卻是很骨感的。

首先第一點,朱棣之後的藩王已經與朱元璋時期的大不相同了。朱棣發動靖難之役奪得皇位之後,也開始削藩了,但他不像朱允炆那樣急功近利,不過經過朱棣的削藩,各地的藩王手裡幾乎沒有了軍權,這個是緻命的,沒有軍權,拿什麼造反,反過來說,拿什麼拱衛中央呢。

這也是在明末,這些藩王顧不上朝廷的最根本的原因之一。

另一個原因,朱元璋忽略了一個大問題,這些姓朱的藩王,對于大明是有感情的,對老朱家也是有感情的,但對朝廷就不得而知了。縱使可以依靠分封子孫維持一段時間的統治,但時間一長,經過這麼多代的發展,尤其是在血緣關系淡化以後,可以說早已和朝廷八竿子打不着了,即使有能力,恐怕也不會救朝廷的。

當然了,在明末也并非所有藩王都無動于衷。唯一一個唐王起兵準備去北京勤王,還沒到半路就被崇祯抓了起來并且關到了位于鳳陽的皇族監獄。

崇祯之是以這樣,一方面對藩王是沒有一丁點信任可言的,在他眼裡,唐王可不是來勤王,而是要取代自己的。是以崇祯才勒令其傳回,當然了,更關鍵的是明朝對藩王防備極嚴。即使藩王沒有軍權了,也沒有放松對其的控制。依照明朝規制,藩王盡可在王府内享樂,惟獨不能興兵擁将離開藩屬。是以不管唐王來幹什麼,目的純不純,都是崇祯所不許的。

同時,我們不得不說,朝廷從朱元璋開始,一代不如一代,否則也不至于到了崇祯朝狼煙四起。那麼藩王其實也是如此,幾代人的享受早已磨滅了身上的銳氣,很多藩王隻是貪圖享樂,到了明末,他們早已不是朝廷抵禦外辱,鎮壓内部叛亂的力量,反而成為了累贅。