电影《梅艳芳》像一颗石头,激起香港人内心世界的涟漪,久久不散,因为它唤起很多似近犹远的记忆——那是一个开放的、没有人搞族群仇恨、没有香港人否认自己是中国人的时代。

梅艳芳的峥嵘岁月,横跨了一九九七年回归。她热心公益,从不讳言对公共议题发声。一九九一年的华东水灾中,她与很多演艺界名人都参与筹款救灾。

她祖籍广西合浦,永远有一颗拳拳的中国心,不支持“港独”,没有分裂主义思想。她后来还几度到央视与人民大会堂演出,受到广大人民群众的欢迎。她与中国大陆演艺圈的朋友都建立了深厚的情谊,包括张艺谋、冯小刚等导演。他们都忘不了梅艳芳的酒量与豪爽,说她是女中豪杰,义薄云天。

这次电影《梅艳芳》在中国大陆放映,很多著名演员如孙俪、海清等都泪眼相挺,怀念这位艺坛大姐大。

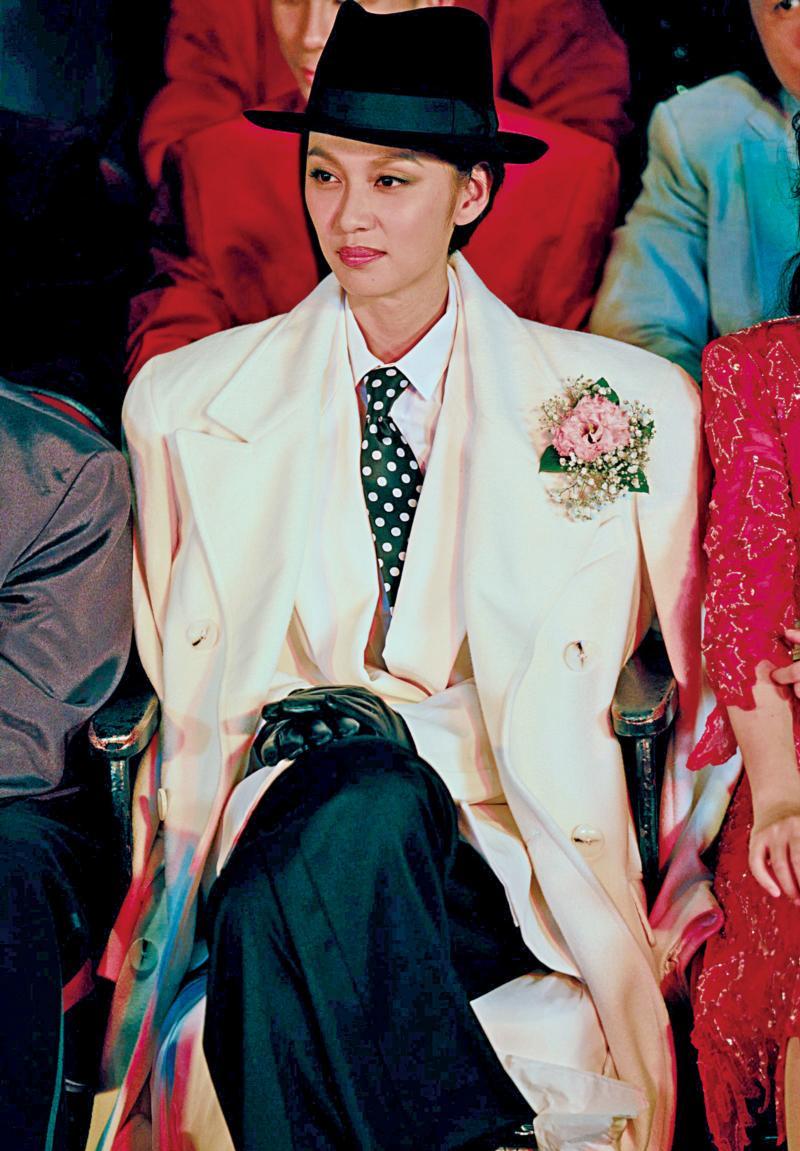

梅艳芳的影响力,也扩及到全球华人社会。她的歌曲与电影在东南亚也风靡一时。电影《梅艳芳》在大马也非常卖座,勾起了昔日她的歌声与倩影在南洋狂飙的回忆。其实八十年代,香港流行曲与电影都在两岸四地与全球华人社会占了主导地位,台湾不少女学生还是港产片的“追星族”,崇拜港星的自由奔放,而梅艳芳就是那种最有性格、形象百变的偶像级艺人。

梅艳芳个人成长的历史,也是香港人奋斗突破的历史,即便卑微地出身,她都可以凭借自己的努力,用歌声冲破阶级的藩篱,让演技化解歧视的眼神。尽管她只有中学二年级的程度,但她自学英文、日文,纵横国际歌坛。这都显示香港人当年那种刻苦自学的精神,那种锲而不舍的韧劲,成为城市竞争力飙升的无形动力。

她的性格大大咧咧,仗义疏财。她常常借钱给朋友,不在乎他们是否还钱。她对于艺坛的后辈都很提携,不求回报。她的十一段恋情,大都轰轰烈烈。她出道时邂逅的日本歌星近藤真彦,成为她一生的最爱。尽管他是歌迷眼中的“渣男”,周旋于不同的漂亮的女歌星之间,包括中森明菜、松田圣子等。但梅艳芳死前还特别飞到日本与他会面,但却没有透露自己将不久于人世。

电影《梅艳芳》不仅是全球华人的集体回忆,也对香港人带来集体的心理疗愈效应。在戴著口罩的电影院中,重温一个没有政治撕裂、没有黄蓝之争、没有社交媒体传播仇恨的激情年代。

本文原载《亚洲周刊》2021年48期,原标题为《港人需要集体心理疗愈效应》。