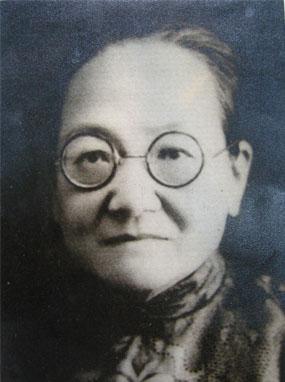

徐子華來信送塵,沒有。原籍石門縣(今桐鄉市),出生在名門之鄉,父親徐多貞,疲憊不堪,官政。她熟悉曆史,有玉溪詩,少城家學,而吳志軒,素有"吳璆二世夫人"之稱,曾随父親一起去廣東省順德縣,見識淵博,一般表現不一樣。青光緒十八年(1892年),20年的時候,因為門的時候門是對的,娶了南玄撫申梅乾吉光緒禹(1893年)的兒子秀彩梅府(押韻字)為妻。光緒二十六年(1900年)的丈夫,有一個女婿,一個女婿。在她去世後不久,她把女兒留在身邊,給自己寫了一首詩來填。

光緒三十二年(1906年)春,張維群鎮為開放文明,促進婦女教育,創辦了泸溪女子學校,聘請徐子華校長。秋秋從日本回來後,由蔡元培、于福成介紹,到燕西女子學校任教,徐子華和秋秋相識,詩意一緻,然後轉為一片,由秋秋介紹,秘密加入光與聯盟。邱秋在學校倡導男女平等,反對抓腳,不受封建禮儀的限制,得到了同樣受到同學喜愛的徐子華的支援。徐子華的姐姐徐雲華和吳希軒(後來為了紀念邱秋而改名為惠秋)成為秋秋的親密學生。邱秋的活動,受到校董會保守派的反對和诽謗,以"家長意見"為借口迫使秋秋辍學,到上海組織《中國婦女日報》,徐子華也憤怒地辭去校長職務。秋秋在泸溪女子學校教書不到一個學期,離開時,除了贈送來自中國的詩歌:"要拯救世界,不惜一切代價做文明、化學化和野蠻,我為布魯克而戰,學校怎麼能少人。徐子華與父親失去了母親的家,等待老母親,與秋秋保持着密切的聯系。

邱薇在上海創辦了中國婦女日報,徐子華和徐雲華捐出兒子元支援,于1906年冬創辦。1907年5月,邱秋為革命籌集資金到紹興組織光複軍起義,參觀許子華心,徐子華對革命深表同情,将30多件黃金和珠寶全部捐贈。秋雨感受到自己真摯的正義重重,雙龍翠霆的手腕被卸下給徐子華留下作為紀念。如果你為革命而死,請埋葬西義的骨頭。徐錫林在安慶起義中失敗,浙江的計劃也被洩露,秋秋沒有,幸好被捕,于是7月15日在紹興宣亭口義人。徐子華在悲痛欲絕後聽到消息,沒有立即引起家人的反對和社會的"恐懼",為秋營葬,按照秋禹的遺囑,站在杭州西湖西崖的墓碑上,親筆寫下《秋王墓桌》,由女書法家吳志軒寫,女石家族胡菊玲雕刻,記錄秋迹,要永遠銘記。而成立"秋會",被提拔為會長。

為了紀念秋秋,王金發等人在上海創辦了景雄女子學校,由孫中山選舉産生,徐子華任命為校長。1913年,廣福、盟兩名成員留在上海,打算占領蘇州,作為反元基地,徐子華秘密擔任聯絡人。

1916年5月,元軍總司令陳英石在上海被袁世凱刺殺,徐子華在向袁征求失敗後傳回上海。在紀念明仁成仁20周年(1927年)之際,徐子華将争奪女校和邱雄保留雙龍崔手镯的遺物,連同轉交給明仁的女兒I Canzhi,還寫了一篇感人的悼念文章《還》(文章在當時的報紙上發表, 并編纂了中國小語言教科書,紹興秋秋樓展出全文)。徐子華和劉野子、陳生病等結成聯盟,她和姐姐徐小淑正在參加"南方社團"。她反對袁世凱盜竊政府,主張建立民主共和國,為婦女界樹立榜樣。他于1935年去世,享年63歲。

秋會按照徐子華的遺囑,将營地埋在西湖邊的秋尹墓,成一個完整的"埋骨西翼盟約"。他最後的作品包括"聽竹屋詩","忏悔"和"火邊瑣事"。《忏悔錄》由陳德因在廣東印刷而出版。《聽竹屋詩》原本是侄子徐轶凡儲存下來的。被中國學者王建民子選為"聽竹建詩錢",然後被華東大學教授周子梅送到中國社會科學院近代史研究所。在1987年社會科學院出版的資料彙編中,徐的詩歌選集選自《聽竹屋詩》。

來源:南浔古鎮

聲明:版權屬于原作者,如有侵權行為,請聯系删除