評論遍布全國,大緻可分為北部和南部。北京的審查是北方審查的主體。有很多著名的書評藝術家,也有很多人聽書。這可能與北京的大量旗手有關,他們不從事生産,依靠工資謀生。由于許多長篇評論需要數月的連續聆聽,沒有閑暇時間的公衆将無法接觸到觀衆。

清朝初期北京市還沒有專門的茶館聽書評,說評論藝術家隻能拉場說書。在空地上放一張八美分的桌子,在桌子上放一根喚醒木頭,在桌子前面放幾排長凳作為觀衆的座位。等到觀衆差不多滿員時,書人來到場上,坐在凳子後面的八張仙女桌上拿出一條毛巾放在桌子上,折疊扇和喚醒木頭也是書人必備的道具,都放在桌子上。在打開書之前,書中說,書中人應該先說幾句名言,都是一些押韻的統一短語,如:"一塊上下醒去的木頭,上到國王下到朝臣,國王一塊管轄的藝術,文武一塊裡民。聖人一喚醒儒家,天師一個警察鬼神,僧人一塊勸說佛法,道士一塊勸說門,一塊落在江湖之手,流放八面人勸說世人,湖友不為我,如有藝術理論家的門。"引言詩具有安靜領域的作用。在你完成介紹詩之前,你不能打開一本書。

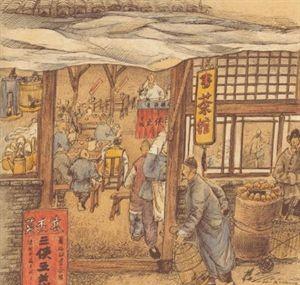

直到20世紀初光緒末期,北京才出現了官方的圖書茶館,一些著名的書評人竟然在茶館裡演出。書茶館是以聽評論為主的茶館,每天早上接待茶客,下午和晚上請說書先生,唱歌的打鼓藝術家來這裡說書、唱歌。喝茶的客人可以一邊喝茶,一邊聽評論作為消遣。評論分為"白天"和"光夜"。"白天"從下午三點或四點開始,到六點或七點結束。"燈光之夜"于.m晚上7:80開始,并于晚上11:20結束.m。有的茶館加了一個從1到3個p的短田.m叙述者先生說在茶館裡呆了兩個月,然後換到另一個茶館,這個茶館換成另一本書,說其他書,也說三個月,但很少說四個月,每兩個月輪換一次,叫"一個回合"。

預訂茶館

聽茶話的客人再付一本書的錢,一般每人還一兩張錢。書錢的配置設定是茶館老闆和叙述者之間事先協商的。藝術家的名氣,表示書目内容具有吸引力,圖書技巧高,聽人多,藝術家的收入多,一般圖書藝術家的收入隻夠養活。

北京是書評藝術的發源地,有一批知名的書評藝術家。他們說,書籍技術娴熟,引人入勝,他們可以說更多的書,其中總有一兩本是最好的。王潔魁說"包公案",劉繼業說"濟公傳",連國說"西漢"、"東漢",趙英坡說"查特齋",潘成麗說"明英麗",雙後平說"玉唐",陳石又說"查賈伊",沒人能比得上。

評論可以根據主題分為幾個類别。第一類是長袍帶書,内容主要是皇帝會互相殘殺的故事,如《國度》、《三國》、《西漢》、《東漢》、《唐代》、《荊中》、《明英利》,因為書中人物穿着長袍搭配盔甲,是以叫《長袍帶書》。。第二類是公案書,又稱俠義書,内容主要是政府案例、騎士與草庭鬥争,以"七俠五義"、"三劍"、"彭功案"、"公案"為代表。"水獺"是在長袍腰帶之間,公開案例。第三類是神書,主要是神怪鬥法的故事,《衆神志錄》、《西遊記》、《濟公》、《查特齋》是代表性書目之一。

茶館裡有一些老聽衆,他們對書的内容非常熟悉,鑒賞的味道也很高,說書藝人如果得到好評,就能出名;東越軒外的東華門和地安門的一條小巷一樣,宣兩書茶館以其老聽衆而聞名。藝術家們不太确定自己敢在這兩家茶館裡說話。另一方面,富海軒的立交橋聽一般遊客的話,是以更多的外行人,在這本書裡賺錢比較容易。

評論藝術有一套藝術技巧,如"開臉"(描繪人物)、"建築盡頭"(描述周圍環境)、"贊美"(用押韻贊美人物、風景)等等,這些技巧很多都形成了固定的程式,比如描述黑臉戰争将軍,不管是哪本書,不管是張飛還是隊長, 都是"黑色的油盔,肥皂坐着緞子長袍,坐在馬掌上。"對于那些聽老聽衆的人來說,重複很多次并不是不可避免的。是以一些書藝人為了适應觀衆,加入了很多"出書本",不僅在劇情叙事上加了油和醋,現在說的古代事件,伴随着評論,還暗中諷刺時事,卻不揭露,就能讓人了解、好玩。

雙侯平是清末年北京的著名書人,他經常與河軒、董月軒等人交談,聽着許多落旗人的話。有一次,當一個旗手吹噓他的婚禮時,皇帝給了他一頂帽子,并多次要求雙禾平把這件事寫進書裡渲染。雙厚萍退出了幾次,那個人浮誇地喊道:"沒關系,你怎麼編得還行,上面責備下來我承擔!"嗯,雙倍的恩惠。"這一天雙厚平正在講"揚州治下的楊光"部分,臨時加了一本額外的書,到最後:

楊光陽洲天色蒼穹的時候,天氣很熱,他坐在帝景船上降溫,身邊有幾個太監,拿着刀槍弓箭在那裡守衛。這驚動了水族館,忙着給龍宮報導:"天子鞠躬酷,已經來我等水邊了!龍王一聽:"在這種情況下,機會是困難的,你等着速度尋求收斂。"是的!"蝦米浮出水面,向楊光打出一套槍。楊光道:"你是金槍将軍。蝦米飯愉快地走了。螃蟹漂浮在水面上,打開兩個夾子示意,楊光說:"為鐵将軍的鐵甲封印你。"謝謝!"鯉魚搖頭跳出水面後,楊光立刻說道:"封你龍門大學。鯉魚也滿意地離開了。輪到出現,它在蓋子上撲了兩下才出來,但蓋子上布滿了苔藓,楊光沒有認出它,也沒有忽視它。焦急,爪子躺在船頭,脖子伸長了一英尺多,頭在船群中撞了三下,楊光吓了一跳,忙着指揮着周圍:射殺我!一箭射中的脖子後面。匆匆趕回龍宮,龍王問它:是什麼封印了你?喘息着說道:雖然他沒有得到印章,但皇帝獎勵了我一頭騾子。"

當時,既沒有音樂學校也沒有音樂劇團,想學書,必須崇拜師傅,沒有師傅沒有家吃飯不能開。學徒崇拜師傅,要把家中的父母當成尊師傅,每天為師傅做床堆,倒茶水做各種家務。在師傅說出這本書之前,學徒不得不移動桌子并拿走凳子。師傅打開書後,學徒們會拿着一個小籃子在田野裡向觀衆要錢,行話叫"torto"。至于說書的技巧,師傅不直接授課,而是由學徒們自己一邊觀察、模仿、琢磨。聰明的學徒在一段時間後可以學到很多師傅的技能,那些愚蠢的學徒很可能在三五年内什麼都學不了,隻有傻傻的工作生活。過去有一句老話說"師傅帶進門裡,練在每個人身上",這句話雖然有一定的道理,但也反映了師制度的不合理性,學徒其實往往成為師傅不花錢的雜工。大師之是以不願意努力,是因為他不願意建立未來的競争對手。在舊社會中,"教會學徒,饑餓的主人"的概念确實存在于表演藝術中。

書評藝術家收到學徒有很多關注。有人想崇拜一個書藝師當老師,要被内行人介紹,看到師傅見面,師傅同意邀請客人,在餐廳的桌子上放幾張桌子。請接受這位老師的弟兄大叔的學徒,也會邀請一些業内的資深人士,被譽為"搖擺不定"。在老師正式敬拜的當天,人們聚集在大廳裡,向已故的本的前輩緻敬。這本書由一位筆下的作者撰寫,書的副本被稱為"關閉書"。主要内容是:有一個人,幾歲了,由人介紹願意在一位紳士的門下投票學習書,以求食衣。今年,某一天某位祖師傅燒香。自介紹以來,如果有消極的心,什麼都不做,特别的通行證簿,總是保留一張證書。介紹人,大師,學徒都需要在書上簽名才能畫畫。這時學徒就算是正式的介紹,然後由師傅和長老們一起為新入的弟子取名,填寫封好的書。然後由新引進的弟子們向老師緻敬,然後到參加老師的儀式上向大家緻敬。學徒一般要學三年藝術才能從老師那裡出來,此時也要對老師宴會表示感謝。學習這一行的書也很困難,一本要講清楚,二要有表演天賦,三要有良好的記憶力,能把幾十萬字的長書目都記錄下來,要有曆史文化知識。

鼓手和書評人的情況有許多相似之處。清末清初,北京地區流行的鼓樂種類繁多,如景雲大鼓、梅花大鼓、西河大鼓等。以北京韻大鼓最為人氣,出現了劉寶泉、白雲鵬等著名藝術家。20世紀30年代,演員逐漸被女演員取代,唱鼓的女演員被稱為"鼓女郎"和"鼓女郎"。唱鼓樂一要說得清楚,吐痰聲音準确,二要響亮,三要身材好,外表好,嘴巴挺直,臉白唇紅,女演員要苗條,外表美觀,國家要有表演能力,一舉一動的姿勢要好看,喜怒無常的表情要體面。

一些打鼓的場地在開放空間,周圍是墊子,放在一排排凳子上。有的在專門的坤圖書館,有的小舞台不高也不大,沒有背景。唱鼓的女演員排成一排坐在舞台上。在舞台前唱歌,由一支小樂隊陪同,桌下擺放七八張桌子和二三十把椅子作為觀衆,觀衆一邊聽音樂一邊喝茶,吃瓜子、水果等食物,還時不時地和舞台上的女演員點頭,微笑着, 打了個招呼。觀衆可以點演員,點音樂,稱為"現場蓋章"。首先,路人拿着一個裝滿曲目的大折疊扇子向觀衆展示,有人下令,路人大喊"有問題"。然後由演員演唱一首曲目。水龍頭的價格通常是幾個角落到一美元的海洋。還有一些大少爺花錢拿着喇叭,點一首音樂要花二十元,甚至因為大鼓姑娘也會賣出家門。大鼓女郎和那些天生小之間也忍不住眉毛去,玩法等等,有的甚至勾搭成通奸,從賣藝術品到賣自己,或者成為富家的小老婆。

坤茶館

在北京靠唱大鼓賺錢并不容易,因為北京有很多老聽衆,很多有文化的内部人士,沒有更高層次的藝術,北京的觀衆就不多了。隻有一流的鼓手才能在北京賣藝術品,幹舌歌一天隻能賺幾塊錢。學會唱大鼓也想崇拜大師,崇拜老師的儀式和回顧藝術家崇拜老師是相似的。