评论遍布全国,大致可分为北部和南部。北京的审查是北方审查的主体。有很多著名的书评艺术家,也有很多人听书。这可能与北京的大量旗手有关,他们不从事生产,依靠工资谋生。由于许多长篇评论需要数月的连续聆听,没有闲暇时间的公众将无法接触到观众。

清朝初期北京市还没有专门的茶馆听书评,说评论艺术家只能拉场说书。在空地上放一张八美分的桌子,在桌子上放一根唤醒木头,在桌子前面放几排长凳作为观众的座位。等到观众差不多满员时,书人来到场上,坐在凳子后面的八张仙女桌上拿出一条毛巾放在桌子上,折叠扇和唤醒木头也是书人必备的道具,都放在桌子上。在打开书之前,书中说,书中人应该先说几句名言,都是一些押韵的统一短语,如:"一块上下醒去的木头,上到国王下到朝臣,国王一块管辖的艺术,文武一块里民。圣人一唤醒儒家,天师一个警察鬼神,僧人一块劝说佛法,道士一块劝说门,一块落在江湖之手,流放八面人劝说世人,湖友不为我,如有艺术理论家的门。"引言诗具有安静领域的作用。在你完成介绍诗之前,你不能打开一本书。

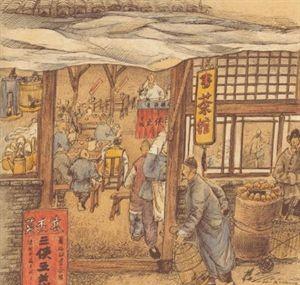

直到20世纪初光绪末期,北京才出现了官方的图书茶馆,一些著名的书评人竟然在茶馆里演出。书茶馆是以听评论为主的茶馆,每天早上接待茶客,下午和晚上请说书先生,唱歌的打鼓艺术家来这里说书、唱歌。喝茶的客人可以一边喝茶,一边听评论作为消遣。评论分为"白天"和"光夜"。"白天"从下午三点或四点开始,到六点或七点结束。"灯光之夜"于.m晚上7:80开始,并于晚上11:20结束.m。有的茶馆加了一个从1到3个p的短田.m叙述者先生说在茶馆里呆了两个月,然后换到另一个茶馆,这个茶馆换成另一本书,说其他书,也说三个月,但很少说四个月,每两个月轮换一次,叫"一个回合"。

预订茶馆

听茶话的客人再付一本书的钱,一般每人还一两张钱。书钱的分配是茶馆老板和叙述者之间事先协商的。艺术家的名气,表示书目内容具有吸引力,图书技巧高,听人多,艺术家的收入多,一般图书艺术家的收入只够养活。

北京是书评艺术的发源地,有一批知名的书评艺术家。他们说,书籍技术娴熟,引人入胜,他们可以说更多的书,其中总有一两本是最好的。王洁魁说"包公案",刘继业说"济公传",连国说"西汉"、"东汉",赵英坡说"查特斋",潘成丽说"明英丽",双后平说"玉唐",陈石又说"查贾伊",没人能比得上。

评论可以根据主题分为几个类别。第一类是长袍带书,内容主要是皇帝会互相残杀的故事,如《国度》、《三国》、《西汉》、《东汉》、《唐代》、《荆中》、《明英利》,因为书中人物穿着长袍搭配盔甲,所以叫《长袍带书》。。第二类是公案书,又称侠义书,内容主要是政府案例、骑士与草庭斗争,以"七侠五义"、"三剑"、"彭功案"、"公案"为代表。"水獭"是在长袍腰带之间,公开案例。第三类是神书,主要是神怪斗法的故事,《众神志录》、《西游记》、《济公》、《查特斋》是代表性书目之一。

茶馆里有一些老听众,他们对书的内容非常熟悉,鉴赏的味道也很高,说书艺人如果得到好评,就能出名;东越轩外的东华门和地安门的一条小巷一样,宣两书茶馆以其老听众而闻名。艺术家们不太确定自己敢在这两家茶馆里说话。另一方面,富海轩的立交桥听一般游客的话,所以更多的外行人,在这本书里赚钱比较容易。

评论艺术有一套艺术技巧,如"开脸"(描绘人物)、"建筑尽头"(描述周围环境)、"赞美"(用押韵赞美人物、风景)等等,这些技巧很多都形成了固定的程序,比如描述黑脸战争将军,不管是哪本书,不管是张飞还是队长, 都是"黑色的油盔,肥皂坐着缎子长袍,坐在马掌上。"对于那些听老听众的人来说,重复很多次并不是不可避免的。所以一些书艺人为了适应观众,加入了很多"出书本",不仅在剧情叙事上加了油和醋,现在说的古代事件,伴随着评论,还暗中讽刺时事,却不揭露,就能让人理解、好玩。

双侯平是清末年北京的著名书人,他经常与河轩、董月轩等人交谈,听着许多落旗人的话。有一次,当一个旗手吹嘘他的婚礼时,皇帝给了他一顶帽子,并多次要求双禾平把这件事写进书里渲染。双厚萍退出了几次,那个人浮夸地喊道:"没关系,你怎么编得还行,上面责备下来我承担!"嗯,双倍的恩惠。"这一天双厚平正在讲"扬州治下的杨光"部分,临时加了一本额外的书,到最后:

杨光阳洲天色苍穹的时候,天气很热,他坐在帝景船上降温,身边有几个太监,拿着刀枪弓箭在那里守卫。这惊动了水族馆,忙着给龙宫报导:"天子鞠躬酷,已经来我等水边了!龙王一听:"在这种情况下,机会是困难的,你等着速度寻求收敛。"是的!"虾米浮出水面,向杨光打出一套枪。杨光道:"你是金枪将军。虾米饭愉快地走了。螃蟹漂浮在水面上,打开两个夹子示意,杨光说:"为铁将军的铁甲封印你。"谢谢!"鲤鱼摇头跳出水面后,杨光立刻说道:"封你龙门大学。鲤鱼也满意地离开了。轮到出现,它在盖子上扑了两下才出来,但盖子上布满了苔藓,杨光没有认出它,也没有忽视它。焦急,爪子躺在船头,脖子伸长了一英尺多,头在船群中撞了三下,杨光吓了一跳,忙着指挥着周围:射杀我!一箭射中的脖子后面。匆匆赶回龙宫,龙王问它:是什么封印了你?喘息着说道:虽然他没有得到印章,但皇帝奖励了我一头骡子。"

当时,既没有音乐学校也没有音乐剧团,想学书,必须崇拜师傅,没有师傅没有家吃饭不能开。学徒崇拜师傅,要把家中的父母当成尊师傅,每天为师傅做床堆,倒茶水做各种家务。在师傅说出这本书之前,学徒不得不移动桌子并拿走凳子。师傅打开书后,学徒们会拿着一个小篮子在田野里向观众要钱,行话叫"torto"。至于说书的技巧,师傅不直接授课,而是由学徒们自己一边观察、模仿、琢磨。聪明的学徒在一段时间后可以学到很多师傅的技能,那些愚蠢的学徒很可能在三五年内什么都学不了,只有傻傻的工作生活。过去有一句老话说"师傅带进门里,练在每个人身上",这句话虽然有一定的道理,但也反映了师制度的不合理性,学徒其实往往成为师傅不花钱的杂工。大师之所以不愿意努力,是因为他不愿意建立未来的竞争对手。在旧社会中,"教会学徒,饥饿的主人"的概念确实存在于表演艺术中。

书评艺术家收到学徒有很多关注。有人想崇拜一个书艺师当老师,要被内行人介绍,看到师傅见面,师傅同意邀请客人,在餐厅的桌子上放几张桌子。请接受这位老师的弟兄大叔的学徒,也会邀请一些业内的资深人士,被誉为"摇摆不定"。在老师正式敬拜的当天,人们聚集在大厅里,向已故的本的前辈致敬。这本书由一位笔下的作者撰写,书的副本被称为"关闭书"。主要内容是:有一个人,几岁了,由人介绍愿意在一位绅士的门下投票学习书,以求食衣。今年,某一天某位祖师傅烧香。自介绍以来,如果有消极的心,什么都不做,特别的通行证簿,总是保留一张证书。介绍人,大师,学徒都需要在书上签名才能画画。这时学徒就算是正式的介绍,然后由师傅和长老们一起为新入的弟子取名,填写封好的书。然后由新引进的弟子们向老师致敬,然后到参加老师的仪式上向大家致敬。学徒一般要学三年艺术才能从老师那里出来,此时也要对老师宴会表示感谢。学习这一行的书也很困难,一本要讲清楚,二要有表演天赋,三要有良好的记忆力,能把几十万字的长书目都记录下来,要有历史文化知识。

鼓手和书评人的情况有许多相似之处。清末清初,北京地区流行的鼓乐种类繁多,如景云大鼓、梅花大鼓、西河大鼓等。以北京韵大鼓最为人气,出现了刘宝泉、白云鹏等著名艺术家。20世纪30年代,演员逐渐被女演员取代,唱鼓的女演员被称为"鼓女郎"和"鼓女郎"。唱鼓乐一要说得清楚,吐痰声音准确,二要响亮,三要身材好,外表好,嘴巴挺直,脸白唇红,女演员要苗条,外表美观,国家要有表演能力,一举一动的姿势要好看,喜怒无常的表情要体面。

一些打鼓的场地在开放空间,周围是垫子,放在一排排凳子上。有的在专门的坤图书馆,有的小舞台不高也不大,没有背景。唱鼓的女演员排成一排坐在舞台上。在舞台前唱歌,由一支小乐队陪同,桌下摆放七八张桌子和二三十把椅子作为观众,观众一边听音乐一边喝茶,吃瓜子、水果等食物,还时不时地和舞台上的女演员点头,微笑着, 打了个招呼。观众可以点演员,点音乐,称为"现场盖章"。首先,路人拿着一个装满曲目的大折叠扇子向观众展示,有人下令,路人大喊"有问题"。然后由演员演唱一首曲目。水龙头的价格通常是几个角落到一美元的海洋。还有一些大少爷花钱拿着喇叭,点一首音乐要花二十元,甚至因为大鼓姑娘也会卖出家门。大鼓女郎和那些天生小之间也忍不住眉毛去,玩法等等,有的甚至勾搭成通奸,从卖艺术品到卖自己,或者成为富家的小老婆。

坤茶馆

在北京靠唱大鼓赚钱并不容易,因为北京有很多老听众,很多有文化的内部人士,没有更高层次的艺术,北京的观众就不多了。只有一流的鼓手才能在北京卖艺术品,干舌歌一天只能赚几块钱。学会唱大鼓也想崇拜大师,崇拜老师的仪式和回顾艺术家崇拜老师是相似的。