張鳳翼是明代著名傳奇《紅拂記》的作者,該作品是他在這方面的處女作,創作于十九歲時的新婚蜜月階段。譚正璧、譚尋所撰《論張鳳翼及其〈紅拂記〉》一文中稱:“相傳《紅拂記》就是他在新婚一月中寫成的處女作。吳中風俗,新婚後新郎必在家陪伴新娘一個月,叫做‘伴房’,相當于外國的所謂蜜月,不過蜜月是出外旅行,而伴房卻是在家中新房裡度過的。”在蜜月期忙着搞創作,可見張鳳翼對于戲曲是何等的癡迷。然而他的處女作卻成了他一生的代表作,如此說來,也是個奇迹。

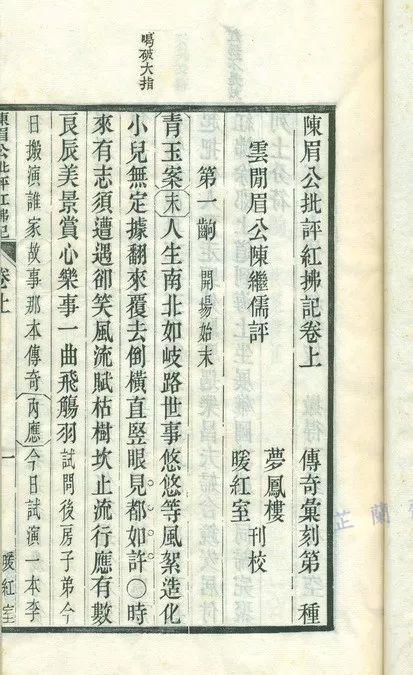

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本

譚正璧在此文中首先論述了明代中期到清代中期兩百五十餘年之間,南戲傳奇的黃金時代,而後文中論述了南戲一統天下的情形:“正德、嘉靖年間,曲師魏良輔改進昆腔,梁辰魚用昆腔寫《浣紗記》,使南戲在音樂唱腔方面也邁進了一大步。他們好似春天裡的促使萬朵花蕾齊放的東風,在繼續繁榮南戲這個環節裡,起了極重要的決定性作用。于是南戲與昆腔被看作兩名一體,不獨壓倒了本來稱霸劇壇的北劇,也使他種南曲唱腔(如弋陽、海鹽、餘姚等腔)黯淡無色。從此一般戲劇作家都競相于傳奇的創作,争妍鬥麗,堆金積玉,造成了繁榮一時、燦爛無比的南戲黃金朝代。”張鳳翼所創作的《紅拂記》也正出現在這個偉大的時代裡,那他在這個時代裡屬于怎樣的水準呢?譚文中接着寫道:“《紅拂記》便是這堆妍麗的金玉叢中産生較早,而又在當時一問世即很盛行的一種。”

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本,插圖一

顯然,譚正璧、譚尋在文中的論述沒有用極端的好詞予以誇贊,明末的李卓吾卻不吝溢美之詞,來高度表揚《紅拂記》,其在《焚書》卷四中稱:“此記關目好,曲好,白好,事好。樂昌破鏡重合,紅拂智眼無雙,虬髯棄家入海,越公并遣雙妓,皆可師可法,可敬可羨。孰謂傳奇不可以興,不可以觀,不可以群,不可以怨乎?飲食宴樂之間,起義動慨多矣。今之樂猶古之樂,幸無差别視之其可!”這樣的好、好、好,應該也算一種偏私,但至少說明《紅拂記》在明代已經有了很大的影響。

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本,插圖二

從個人經曆來看,張鳳翼最初是以詩名世。《明史·文苑傳》中稱:“其後,裡人張鳳翼、燕翼、獻翼并負有才名。吳人語曰:‘前有四皇,後有三張。’鳳翼、燕翼終舉人,而獻翼為太學生,名日益高,年老矣,狂甚,為仇家所殺。”這裡的“三張”指的是張鳳翼跟他的燕翼、獻翼兩位兄弟。這三兄弟跟皇甫沖、皇甫洚、皇甫汸、皇甫濂齊名,被世人合稱為“前有四皇,後有三張”。但可惜的是,兄弟三人曾同時參加科考,惟有獻翼沒有考中舉人。

明嘉靖四十三年,兄弟三人前往南京參加第四次鄉試,本次的科考鳳翼和燕翼同中舉人,隻有獻翼落榜,其原因倒并不是因為獻翼的水準差,按照沈德符《萬曆野獲編》上的記載:“主者以三人同列稍引嫌,為裁其一,則幼于也。歸家憤憤,因而好怪誕以消不平。”這真是一種不公平,其實三兄弟都考中了舉人,但主考官覺得兄弟三人在同一個場次中舉,擔心别人說他因受賄而作弊,于是刻意裁掉了一位,張獻翼就成了犧牲品。這個結果當然讓他憤憤不平,于是乎他的行為舉止也就變得頗為怪誕。

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本,插圖三

從學問而言,張獻翼不輸于他的兩位兄弟,按照乾隆版《蘇州府志》的記載,張獻翼也有多部著述存世,例如有《周易約說》《讀易臆說》和《易雜說》等,看來獻翼對易經多有研究,而他另外有文集十卷,名為《文起堂集》。當我看到此堂号時,頗生疑惑,因為蘇州的張鳳翼故居名稱就是文起堂,難道這是他家中總體的堂号?這個疑惑至我寫此文時,依然未能得解。

對于張鳳翼的研究,以我所見,肖波所作的碩士論文《張鳳翼及其戲曲研究》最為詳盡,該論文中提到了張鳳翼的多個堂号,唯獨沒有文起堂。在談到張鳳翼的父親時,論文中有如下段落:“父親張沖排行第三,以俠義聞名于吳裡,李攀龍言‘隐君用俠聞矣’,娶葉氏、許氏為妻,鳳翼、獻翼、燕翼為許氏所生,張沖亦有一女嫁‘長洲庠生韓世延’。又《張幼于生志》‘幼于既以顯重,性又好客,擊鮮飲醇之歡亡虛日,以故環所居顧家橋裡巷,車騎冠蓋委積,前後不絕,守令傾耳而待’。及乾隆《蘇州府志》卷二十,可知張家所居為蘇州城東北臨頓裡顧家橋。”在此段的該頁,有如下一個小注:“目前位于蘇州市區幹将路128号,門口左側懸‘文起堂’及‘張鳳翼故居’字樣牌匾,當有一處誤,而該館一直處于閉館修繕中,無從參看。”

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本,插圖四

這段小注談到張鳳翼故居和文起堂時,稱“當有一處誤”。看來肖波先生也懷疑文起堂不是張鳳翼的故居。然而我到那裡實地探訪時,此處故居卻被蘇州市文物考古所使用,這是專門的考古研究機構,如此說來,将文起堂确定為張鳳翼的故居,似乎不應當有疑問。但這其中究竟是怎樣的問題,那隻能等待并依靠更多的研究成果來做出決斷了。

張鳳翼考取舉人之後,科考方面的運氣就用完了,而後接連的失敗使他放棄了在這方面的努力,于是他回到蘇州專心緻志地編書寫曲。張鳳翼的祖父張準頗具經商才能,到了鳳翼這一代,家境依然殷實,這才使得他能夠去做自己喜愛的事情。而在這個階段,他編的最重要的一部書就是《文選纂注》,此書編成之後,張鳳翼寫了篇序言,其在序中稱:“丁醜之役,則擯于禮闱者四矣。此而不止,人壽幾何?于是慕潘嶽閑居奉母之樂,修虞卿窮愁苦著書之業,閉門卻掃,凝神纂輯。”

張鳳翼撰《陳眉公批評紅佛記》二卷,民國八年劉氏暖紅室刻彙刻傳劇本,插圖五

看來,張鳳翼為了編此書,杜門謝客,他認為人生短暫,就要做一件有意義的事情,雖然這隻是編書而非創作。其實,編者的選擇也是一種價值觀,而張鳳翼也同樣肯定了自己的勞動。他在《與君典書》中說:“《文選》之役,本欲盡洗故箋,一出胸臆。第恐歲不我與,或不能竟,故不得不有所因。然創自己見者亦恒二三,自諒與藝林不無少補。”

張鳳翼認定他所編選的《文選纂注》肯定有益于學術界。該書出版之後,張請自己的朋友梅鼎祚幫助銷售,梅在《答張伯起》一信中狠狠地誇贊了該書:“《文選纂注》删繁會簡,提要鈎玄,兼以剞劂都工,豕魚悉正,一加拭目,便知苦心。實足羽翼斯文,豈徒橐鑰後進。”而譚正璧、譚尋在其專論中也同樣注意到了《文選纂注》的價值:“其中很值得一提的,他的《文選纂注》中的宋玉《神女賦》,已據宋朝姚寬《西溪叢語》及沈括《夢溪筆談》中所考證,把向來搞錯的‘王’‘玉’兩字全都改正。從這點上,可見作者的治學精神和态度,很是嚴正不苟且,因而對于他人治學所得樂于‘擇善而從’。”

張鳳翼撰《紅拂記》明虞山毛氏汲古閣刻《六十種曲》本

對于張鳳翼的家庭狀況,不少的文獻都有所争議。沈瓒《近事叢殘》中的一段話稱:“張孝廉伯起,文學品格,獨邁時流,而以詩文詞翰交結貴人為恥。乃榜其門曰:‘本宅紙筆缺乏,凡有以扇求楷書滿面者銀一錢,行書八句者三分,特撰壽詩壽文,每軸各若幹。’人争求之。自庚辰至今,三十年不改。”此話說張鳳翼不願意以文字結交權貴,并且在家門口貼了告示,說家中缺乏紙筆,凡求字者都要花錢來買,于是很多人掏錢去買他的墨寶,這一賣竟然達三十年之久,是以有人認為這是張鳳翼缺錢的表現。其實從他的家世來看,張鳳翼并不靠鬻文為生。

當年他跟很多名士均有交往,比如當時的名士王世貞。他的文集《張伯起集》就是請王世貞寫的序言。王在序言中大肆誇贊張鳳翼的作曲水準:“伯起才不能盡,發而為樂府新聲,天下之愛伯起新聲甚于古文辭,伯起夷然不屑也。”而萬曆十一年,王世貞作《四十詠》,肖波認為王世貞此作“等于是‘後七子’名單的擴大化”,而這《四十詠》之一則有張鳳翼。王在詩中是這樣誇贊張鳳翼的:

伯起初藝成,白晳美少年。

一芬墨池藻,衆工歸我妍。

薄遊燕昭台,興盡剡溪船。

自謂千秋業,不假公車傳。

晨著潛夫論,夕奏鐘期弦。

張鳳翼撰《灌園記》明虞山毛氏汲古閣刻《六十種曲》本

即此可知,兩人關系頗為默契,而王世貞父親去世時,正是張鳳翼撰寫的悼文。同樣,張鳳翼的母親也是由王世貞撰寫壽文。雖有如此密切的關系,有些事情卻也不可解。比如王世貞在湖北鄖陽任上時,曾托人找張鳳翼索要楷書作品,沒想到張鳳翼卻婉拒了這個要求。肖波認為這是兩人的學術觀産生了分歧。

張鳳翼也會為了錢财而寫軟文,他在七十七歲時,貴州總兵李應祥請他寫一本《平播記》,其内容就是替李歌功頌德。為了得到這筆豐厚的酬金,張鳳翼寫了此文。其實人在社會上交往,總有這樣那樣的原因,而張鳳翼為何撰寫此文,除了看在多金的份上,會不會還有其他的原由呢?這一點也值得作進一步探讨。

張鳳翼輯《文選纂注》十二卷,明萬曆庚辰年刻本

然而,他對曲的酷愛,應該沒有什麼功利心。比如徐複祚在《花當閣叢談》卷四中說:“伯起善度曲,自晨至夕,口嗚嗚不已。吳中舊曲師太倉魏良輔,伯起出而一變之。至今宗焉。嘗與仲郎演《琵琶記》,父中郎,子趙氏。觀者填門,夷然不屑意也。”

晚年的張鳳翼整天在家裡作曲,從早到晚,邊寫邊唱,不知道鄰居們聽到了煩不煩?他不僅自己如此,同時還跟兒子一起演唱《琵琶記》,以至于來看戲的人堵塞了他們家的大門,憑這一點就能說明,他家的唱戲之音已經足夠“擾鄰”。

張鳳翼如此酷愛寫戲和唱曲,那當然跟戲曲家們有着密切交往。湯顯祖是那個時段最有名的一位,張鳳翼的詩集中有一首《湯義叔》,寫的就是他跟湯顯祖的交往:

憶昨薊門蹤,相看一轉蓬。

共憐才似海,況複氣如虹。

寒夜壺尊盡,春星劍佩雄。

天人知有對,應入未央宮。

張鳳翼輯《文選纂注》十二卷,明萬曆庚辰年刻本,張鳳翼序一

對于這首詩,肖波的解讀是:“首聯言萬曆五年春試,湯、張初會于北京,頸聯則指正月湯顯祖北上曾訪張伯起于吳門。”同樣,湯顯祖也曾在詩中寫到過張鳳翼。

因為這種交往,張鳳翼自然會受到湯顯祖在作曲方式上的影響。沈德符《野獲編》中有這樣一段記載:“沈工韻譜,每制曲必遵《中原音韻》《太和正音》諸書,欲與金、元名家争長;張則以意用韻,便俗唱而已。餘每問之,答雲:‘子見高則誠《琵琶記》否?餘用此例,奈何訝之!’”在這裡,沈德符把沈璟和張鳳翼排在一起比較,他說沈璟完全遵照韻書來作曲,其目的就是為了要與金元時代的作曲名家一較高下;而張鳳翼則不同,他完全按照自己的意思來用韻。是以沈德符認為,張鳳翼的曲乃是俗曲,他還向張鳳翼詢問何以如此作曲,張卻正色告訴他說:你看過高明的《琵琶記》嗎,我的作曲方式就是按此而來者,這有什麼值得驚訝的呢?

張鳳翼輯《文選纂注》十二卷,明萬曆庚辰年刻本,張鳳翼序二

其實,沈德符對張鳳翼作曲的記載不僅是這一條,他在文中還稱:“梁伯龍、張伯起輩,縱有才情,俱非本色矣。”雖然沈也承認張鳳翼所作之曲很有才情,但他站在吳江派的立場上,認為張的曲不是正路。他在文中還說:“近年則梁伯龍、張伯起,俱吳人,所作盛行于世,若以《中原音韻》律之,俱門外漢也。”看來,沈德符認定隻有按韻書填出的曲,才是正路,餘外均為野狐禅。