本節書摘來自華章出版社《智能制造時代的研發智慧:知識工程2.0》一書中的第1章,第1.1節,作者 田鋒,更多章節内容可以通路雲栖社群“華章計算機”公衆号檢視

知識管理和知識工程對企業的重要性不言而喻,對中國企業尤為重要。經調查,目前中國科技人才結構呈現過于年輕化趨勢。20世紀80年代畢業的大學生比例是13%,90年代的大學生比例是17%,2000年以後畢業的大學生占70%。八九十年代的大學生多數已經進入上司和管理崗位,一線的技術人員絕大多數是30歲上下的年輕人。

知識缺乏有效管理,老同志離崗回家,經驗和知識流失嚴重。“有樣子的活會幹,沒樣子的活不會幹。”年輕人無法順利上手頂尖的型号研制,無法有效應用知識來解決問題,這對中國企業來說是一個嚴峻問題。老專家和企業骨幹的知識高效重用是解決問題的唯一辦法。是以從“十三五”開始,知識工程成為一項國家

戰略。

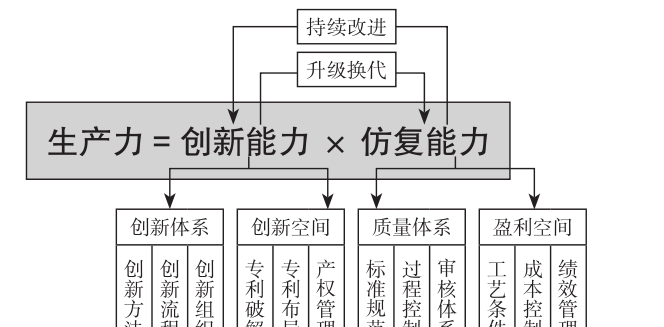

中國企業一直在尋求轉型更新之道,希望在短時間内進入發展快車道。産品通過引進和消化可以跨越年代,但企業的技術積累無法跨越。企業的技術發展模式主要是“持續進化”,而不是“突變式創新”。企業的生産力和競争力由兩個能力構成,即創新能力和仿複能力,如圖1-1所示。創新能力決定了企業能做多強,仿複能力(知識共享)決定了企業能做多大,兩者缺一不可。它們的乘積決定了企業的發展能力。是以,創新和知識具有明顯的共生關系。不基于知識積累的創新,是無生命力的創新;腦筋急轉彎式的創新,是給人“做嫁衣”的好點子。不進行複制重用的創新是無效益的創新,是科研體系中的最大浪費。

圖1-1 知識與創新的共生關系

中國企業與國際一流企業的差距不僅在于對創新和知識的駕馭能力,更在于對“知識與創新共生關系”的認知。

二、國外知識工程發展日趨成熟

技術進步和需求更新導緻内外部環境加速變化,企業成果和知識也以前所未有的速度源源不斷地産生。随着企業内部各領域的專業性越來越強,企業成員快速擷取知識和使用知識的能力成為其核心技能,管理與應用知識的能力也成為企業的核心競争力,國内外各大企業紛紛在知識管理和應用方面進行積極實踐。

(一)nasa知識工程體系

美國國家航空航天局(national aeronautics and space administration,nasa)

把“将正确的資訊在正确的時間傳遞給正确的人,促使其創造新知識、分享經驗、提高nasa及其合作夥伴的執行力”作為其知識管理的目标。具體來說,知識管理能夠使設計人員擷取已完成項目的經驗,使管理人員能夠掌握規避風險的有效方法,使新人快速成長。同時,nasa認識到知識管理是系統性工作,其效果的發揮需要文化的支撐,知識管理需倡導學習型文化,鼓勵知識共享。是以,nasa知識工程體系包括知識架構、知識管理、支援服務和文化。

1. nasa知識管理技術基礎

1)知識管理架構:nasa知識管理團隊根據知識管理三大要素(人員、流程和技術,如表1-1所示)的應用,提出知識管理架構,即在知識管理活動的支援下,通過技術和工具提供一個知識共享和應用的環境。

表1-1 nasa知識管理架構

2)企業架構:nasa企業架構(enterprise architecture,ea)用于建立其知識工程平台,分為業務架構、流程架構、資料架構和技術架構,各個層次之間用檢測架構分隔開。應用ea的主要作用為以“發展知識管理,教育訓練、傳遞知識和促進協同”為戰略,自上而下逐層分解需求,将知識管理需求具體化到ea中;用疊代和遞歸來保證各個層次之間的回溯,形成統一參考模型。

3)虛拟企業:nasa專門建立了nise (nasa immersive synthetic environment)項目,實作任務支援(模組化、仿真、協同等),擴充(公衆的參與和激勵),學習(k-12學習系統)以及内部教育訓練。該組織還擁有一個具有800萬注冊使用者(以每年20%的速度增長)的實時交流平台——第二人生(second life,sl)。

2. nasa的知識管理體系

nasa将知識管理融入到工程和項目管理生命周期的每一個環節,如圖1-2所示。針對nasa職員、承包商、學術機構、全球合作夥伴等群體,nasa形成了一個完整的知識管理體系結構,提供包括nasa portal、inside nasa、nen(nasa engineering network,nasa工程學網絡)、lessons learned等不同的解決方案,通過業務流程的互動将領域專家與各類知識緊密聯系到一起。

除通過nasa portal和inside nasa實作系統內建和建立協同工作環境外,nen通過語義網、中繼資料和面向服務的架構等技術建立人與人、人與知識、人與流程(項目生命周期)之間的關系。利用nen的主動內建能力使資源的可通路性和實用性更強,并關聯工程師和專家以擷取隐性知識。lessons learned的兩個主要目标包括:①擴充nasa的學術範圍,使老專家的知識能傳遞給新生代;②發展nasa的“虛拟學院”。

圖1-2 nasa知識管理體系

3. nasa知識管理程序

nasa知識管理程序的主題、目标和内容見表1-2。

nasa經過知識管理體系的實施,在知識擷取、維護、交流與應用等方面都取得了顯著的進步,并在知識管理理論的思考以及各種技術的發展方面确定了後續研究方向,包括:①交叉搜尋技術,在不同的資訊系統之間進行交叉搜尋以達到知識的擷取和應用;②行為趨勢(behavior over time,bot),分析和把握知識行為随時間變化的趨勢;③建立通用原型,采用一個通用的模式,友善知識從業者在此基礎上将其擴充成為各種複雜的應用系統;④表達圖形化,簡明清晰地表達複雜流程的結構,為後續數字化的推行奠定基礎。

(二)波音公司知識工程體系

在波音公司,一個項目需要多地域、多學科、多人協同工作,知識積累是一個重要但又棘手的問題。在實施知識工程以前,波音公司的知識有80%都存在于雇員的頭腦中,另有20%存在于方案庫中。2007年,公司18%的雇員即将退休,19%的雇員将在5年内退休,40%的雇員将在10年内退休,知識存在不斷喪失的風險。為此,波音公司啟動了知識工程項目。

波音公司設計了一個稱為“知識輪”的模型(如圖1-3所示)。在該模型中,以組織知識為中心,以企業文化為保障,通過知識戰略、内容、人員、智力資産、過程、工具與技術六個方面,支援知識生命周期的七個過程。

人員、過程、工具與技術在企業文化的支撐下構成企業的知識工程架構。其中,與人有關的知識工程活動由願景、目标、準則、态度、共享、創新、技能、團隊、激勵、組織等組成。工具與技術包括資料挖掘、網絡技術、門戶技術、決策工具、協作工具、标準等組成。過程包括知識管理地圖、工作流程、知識內建、最佳實踐、商業智能、關鍵知識沉澱等。

圖1-3 波音公司的“知識輪”模型

“知識輪”試圖回答以下問題:

1)誰有需要的知識?他把知識儲存在哪裡?怎樣鼓勵他共享知識?

2)知識是如何産生的?誰需要這些知識?知識如何傳輸?

3)知識如何更新?如何儲存?

4)哪些知識是與業務緊密相關的知識?是與目前工作有關還是将來需要用到?

5)知識的價值如何?哪些最有價值?

6)知識的應用情況如何?知識是否在不同的領域間共享進而促進創新?

7)如何減少潛在知識的丢失?

(三)英國石油(bp)公司知識管理

英國石油公司于1997年發起産業鍊知識管理項目,其任務是通過分享最佳實踐、重複利用知識、加快學習過程等手段來改善公司的業績。

英國石油公司拟建造一個龐大的知識庫,來存儲和傳播顯性知識,跟蹤那些“有識之士”的行蹤,創造一個讓他們樂于分享經驗的文化和技術環境,以促進隐性知識的傳播。bp公司知識管理項目的實施過程如表1-3所示。

bp公司知識管理項目的核心是在最重要的知識領域建立知識庫。知識庫建設所采用的步驟如下:

1)明确知識會有哪些人用。

2)清楚所建立知識庫的内容。

3)确定哪個團體的實際運作會與這個主題有關。

4)确定哪些現成資料可以作為知識庫的基礎。

5)提升主要資訊,萃取工作記錄精華。

6)将重要源檔案連結到知識庫,為讀者提供進一步深入跟蹤的資源。

7)以人為本。在網絡中将知識與人們的個人網頁建立連結,将知識内容的所有相關人明示,指出這些關聯專家也是知識庫的重要組成部分。

8)準确有效的知識回報機制,循環使用進行驗證。

9)選擇合适的媒介将知識庫中的精彩部分廣泛地傳播出去,使實際需要的團隊可以随時得到知識。

(四)歐盟基于知識的研發體系

歐盟在利用知識建立複雜産品的研發體系方面卓有成效。近年來,歐盟通過企業間合作開展覆寫産品整個研發過程的虛拟企業跨域協同研發體系建設,以air bus(空中客車)公司為主組織的vivace項目是典型代表。

vivace是由空中客車公司統籌,歐盟委員會共同資助的資訊化項目,是歐洲航空工業協會(aecma)2020年航空遠景架構内容的一部分。本項目包含3個子項目:虛拟飛機、虛拟發動機以及用于整合前兩個部分的虛拟企業協同研發環境,最終目标是提供一個基于系統工程和分布式并行工程方法的虛拟産品設計和驗證平台。

虛拟飛機(由空客公司上司)

該子項目主要圍繞構成飛機的主要部件展開,共有6個綜合技術工作包:系統仿真、元件、全球飛機、飛行實體模拟、複雜子系統、保障性工程。

虛拟發動機(由羅羅公司上司)

該子項目包含5個綜合技術工作包:航空發動機的多企業協同研發模式、虛拟企業狀态下的發動機全生命周期模組化、發動機整機研發、歐洲循環計劃、供應鍊制造工作流仿真。目前已經研制出飛機推進系統的多種發動機子產品、多學科優化的關鍵區域以及知識管理和協同計劃。

虛拟企業協同研發環境(由crcf研究中心上司)

該子項目主要通過通用工具、方法及指南的開發,利用前面兩個子項目通用和共有的6個活動将兩者內建起來:基于知識的工程設計、多學科設計及優化、面向決策目标的設計、工程資料管理、大型企業分布式資訊系統架構、異構企業協作中心。

目前該項目已經取得的成果包括:設計仿真解決方案、虛拟試驗解決方案、設計優化解決方案、業務與供應鍊模型解決方案、知識管了解決方案、決策支援解決方案、企業間協作和虛拟企業解決方案等。

該研發體系強調知識工程的重要作用,建立了完善的知識體系和知識應用方法,除了将資深人士的經驗整理形成情景相關的、自動搜尋和推送的知識,還将各種最佳實踐與研發過程的各個子體系緊密連接配接。

(五)知識工程成功模式窺斑

通過對以上幾家知名企業的知識工程建設的起因、曆程、現狀和未來發展計劃進行對比,發現一項共性特點:強調知識工程的體系性建設。這些企業颠覆以往“知識管理就是一個軟體平台”的誤解,認識到知識管理是一項體系化工作。所謂“體”,是适合各種企業用途的知識工程資訊化系統的開發與建設,以及知識資源本身的梳理和總結。所謂“系”,就是與知識工程相适應的體制、組織、文化、管理制度、标準規範和實施方法論等内容的建設。

具體來講,成功企業的實踐具有如下共同點:

1)這些企業大多從事高端複雜産品的研發和設計,曆史悠久,知識存量大,密度高。人員的頻繁更疊導緻企業知識流失較為嚴重,促使這些企業的上司者親自負責知識工程工作。

2)在内部對知識管理基本達成統一認識的基礎上,建構全面的企業知識工程體系,形成完整科學的規劃和實施計劃。在規劃落地過程中,采取總體布局、試點先行的方法,首先選擇對知識需求較為迫切,存在“知識瓶頸”的知識密集型業務開展知識工程試點。

3)業務流程被視為支撐知識工程過程的重要手段和方法。企業采用系統工程、wbs(工作分解結構)等理論和方法,梳理企業業務流程,使知識與業務流程緊密關聯。知識資源的采集、存儲、加工、整合及應用等各方面都圍繞業務需求展開,能夠在業務總線上形成暢通無阻的知識流,讓每個員工在擷取知識的同時,能為企業貢獻自己的知識和經驗。

4)重視基礎知識庫的建設。以業務應用為出發點和落腳點,建構知識體系。通過加工處理,建構全面的知識庫。重視研發設計過程中的知識積累,通過知識模闆和封裝工具,實作知識的工具化,支援知識的重用。

5)建設知識共享的企業文化。通過制度規範體系來建立企業的知識共享文化是一條有效途徑。同時,知識管理也是一個過程管理體系,每一個環節需要相應的績效評估和激勵機制來推動和牽引。

精益研發體系是基于國際成熟的系統工程方法論,結合中國工業實踐而提出來的一套研發體系,是将世界先進理論體系與中國工業實際相結合的産物,是系統工程在中國企業落地實踐的成果,被中國工業體系逐漸接納和應用。

精益研發體系依據三大系統工程模型,提出精益研發理想模型,由此設計了精益研發平台架構。精益研發平台架構将知識、工具和品質方法與研發流程深度融合,達到提升研發價值和産品品質的目的。通過精益研發體系建設,企業逐漸建立基于系統工程的正向設計體系,實作真正的研發創新。精益研發平台作為精益研發體系的資訊化載體,保證了精益研發體系的良好運作,同時保證了過程資料的完備、協同、共享和可追溯。通過建設高标準的研發體系,可實作創新性、高效率、高品質和高附加值的目标。

精益研發體系(簡稱精益研發)包含11個子體系,各子體系也各有理想模型、軟體平台、成熟度模型以及規劃實施方法論。選擇從11個子體系的任何一個或幾個方面入手來建設精益研發,可以降低難度,減少風險。我們特别推薦從知識工程體系入手建設精益研發。知識工程不僅僅是精益研發的一個子體系,也是針對精益研發及其子體系進行要素建設的工程。知識工程的建設過程就是精益研發的建設過程。知識工程建設完成的研發要素按照精益研發的架構和邏輯組織,就可以形成精益研發體系。在精益研發理念、思想和架構下,以精益研發為目的的知識工程建設是有序的,而僅僅以知識為目的的建設是相對無序的。

是以,最終我們将知識工程确定為精益研發的姊妹篇,它們是一枚硬币的兩個面。如果說精益研發是性能卓越的整機,那麼知識工程就是機箱打開之後看到的做工精良的零部件;如果說精益研發是一件衣服正面穿着時看到的英俊潇灑,那麼知識工程就是衣服反面觀察時看到的工匠精神;如果說精益研發體系建設是修造高鐵,那麼知識工程就是修造高速公路。全線修通的高鐵縱然可以帶來巨大的完整效益,但分段建成的高速公路則可以享受當下的局部效益。精益研發是模式轉型、體系變革,知識工程是微創新,是研發體系的漸進式改進;精益研發是仰望星空,知識工程是腳踩大地。

在我們提出精益研發1.0時,知識管理是其中一項重要組成部分。但到底如何來做,在當時是一道難題,因為我們發現很多中國企業都進行過知識相關工作,但大部分都沒有發揮作用。經我們研究發現,多數企業的知識管理工作明顯存在以下三個大困局:

1)無知識。資深員工不知如何将知識共享出來,甚至意識不到自己有知識。當我們請即将離崗的專家将他們的知識梳理出來的時候,專家們往往是一臉茫然。

2)弱知識。由于知識的梳理和挖掘存在問題,是以知識管理軟體中的知識過于泛泛,與工作關系較弱,隻能作為閑來翻翻消遣之用。由于專家不能提供知識,企業的知識管理項目組隻好從内外部搜羅現有材料放入知識管理平台中,此類知識與實際業務勢必相去甚遠。另外,知識的強弱是相對而言的,知識隻有放在正确的位置才能稱得上知識,否則就是備援資訊。是以,知識如何恰如其分地出現在正确的地方,是知識工程的一項重要工作。

3)死知識。即使平台中有一些有用的知識,但在遇到問題時卻找不到這些知識。研發人員通常是通過搜尋方式來尋找知識,但在需要時往往發現要麼搜尋出來太多無關知識,要麼搜尋出來很少的知識,難以支援研發工作。

以上困局使得即使是開展過知識工程工作的企業,知識也沒有完全融入研發過程,沒有對研發活動起到支撐作用,存在“知識與研發兩張皮”現象。

為此,我們提出一個新的解決方案,那就是知識與研發流程的伴随,如

圖1-4所示。這是一個兩層結構,底層結構與普通的知識管理做法相同,即知識庫+知識管理系統;上層結構是業務流程(或研發流程)及業務活動(工作包),它把每個關鍵工作包的知識梳理出來,與該工作包伴随。這樣可以利用研發業務活動進行知識的産生、組織、管理、應用和創新。這個方案的以下特點很好地解決了以上三個問題:

圖1-4 知識工程1.0體系中知識與研發流程的伴随

1)有知識,讓專家意識到自己确實有知識。讓專家在知識挖掘和整理的過程中有章可循。當專家明确了要梳理自己擅長的工作包相關的知識和資源時,他們都表現得駕輕就熟。

2)強知識,所有知識都與工作直接強相關。無論用何種方法獲得知識,都是雪中送炭的知識,而不是錦上添花的知識。工作包上的知識隻可能是與完成本工作包相關的知識,其他知識沒有機制和機會出現于此處。

3)活知識,在業務需要的時候知識就出現了。變“人找知識”為“知識找人”,讓知識主動推送到研發人員的工作桌面上。從業人員領取到工作包的時候,知識就同時獲得。

該方案思路清晰、方法具體,一經提出便得到了企業的認可。隻要企業持之以恒,知識工程便可落地。我們把這個方案稱為知識工程1.0。該方案不僅對知識工程的企業落地起到了關鍵作用,對精益研發1.0的落地也起到了支援作用。

雖然知識工程1.0在企業受到歡迎,但仍然有一些問題尚未得到較好的解決,那就是知識本身的問題,包括以下兩方面:

1)遠知識:知識似乎與工作有關,但距離業務應用太遠,使用起來不直接、不友善。對于同一條知識,不同的人了解不同,應用效果也相去甚遠。

2)淺知識:隻關注顯性知識的表面價值,看不到隐性知識的深層智慧。

為此,我們提出以下兩項要求作為知識工程2.0的重要發展方向:

1)近知識:所有的知識可以像工具那樣直接使用,無需二次加工。無論用何種方法獲得知識,在應用系統中可以即插即用。隻有工具化的知識才能保證不同的人使用結果相同,因為工具化的知識具有自動化和智能化特征,将人為因素降到最低。

2)深知識:提煉、歸納、分析知識的隐性價值。利用智慧分析方法,将隐性知識按照業務應用情景顯性化,使研發人員在工作過程中獲得智慧導航。基于大資料的智慧分析方法是一項前瞻性技術,嚴格來講,它屬于知識工程3.0的範疇,在本書中展望知識工程的未來時會涉及。

通過以上的發展,可以對圖1-4形成的兩層結構進行優化和擴充,形成由三個層次構成的知識工程體系,如圖1-5所示。

三層結構中的中間層是傳統的知識管理,将已有知識按照業務需求進行分門别類的管理,支撐業務人員的查詢和搜尋。

知識管理向上梳理研發流程,将知識與研發流程的工作包伴随,将知識融入流程。

知識管理向下深挖設計過程中的知識。根據知識的類别,選擇合适的工具進行增值加工。通過軟體的知識模組化工具生成數字化和工具化的知識,并直接與相關研發工具建立關聯;使這些知識天然具有與業務工作環境互動的特點,直接啟動應用;使知識與設計活動緊密融合,直接支援設計工作。另外,這種方式也提供了随用随積累、随用随創新的知識積累與應用模式。

知識管理向上發展是知識工程1.0的重點,向下發展是知識工程2.0的重點。

圖1-5 知識工程2.0體系的三層結構