【每天扯篇兒老沈陽】

沈陽小河沿,是一個地名,久居沈陽的人,基本沒有不知道小河沿的。前一陣,很多人還糾結于小河沿的讀法,我前面還專門寫了一篇關于讀“小河燕兒”是正根兒的文章,獲贊頗多。作為一個道地的沈陽人,一個大東“土著”,每次想寫寫小河沿都覺得挺沉重,擔心自己擔負不起這份責任。因為,對于所有沈陽人來說,是所有人心田裡,沈陽人的伊甸園,快樂的源泉。是以,小旮就找資料找圖檔,争取還原小河沿當年的原貌,展現給大家,讓大家領略小河沿靜谧而極緻的美。

“萬泉垂釣”、“萬泉蓮舟”、”“星閣晴霞”,作為完全反映老沈陽至美景色的“盛京八景”,其中有三個都在小河沿。很多外地來的朋友可能不太知道小河沿到底指的是哪,這個名字又是怎麼來的,小旮這裡來告訴你。

據《沈陽縣志》記載:盛京萬泉河,其源出自東關觀音閣東之源泉,地下水自我處源源湧出,彙成溪流,俗稱小河沿。河水由東而西,經流水栅欄,始形成較寬水域,與湖水相連西流,于魁星樓前邊折而向南流入萬柳塘,經五裡河流入渾河”,這條市内河流又稱“小沈水”。

其就是,這條小沈水的河岸,沈陽人習慣稱之為小河沿。而上面說到的魁星樓呢,就是位于現在大什字街和小河沿路的交彙口的西北角,文革時期已經損毀,但魁星樓路作為一個名字還是被保留下來。所謂的“星閣晴霞”中的“星閣”指的就是魁星樓。魁星樓有什麼作用呢,所謂“魁星點狀元”嘛,所有想趕考的書生,多半來此拜一拜。

而小沈水呢,其實就是我們通常所說的“五裡河”,所謂五裡河,即城南五裡之河。但現在很多人都将五裡河流經城市南郊的地方作為一個地名留存下來的,這就是五裡河體育場附近名字的來曆。而五裡河,并沒有随時間的推移而消亡,種種資訊表明,當年的小沈水,五裡河,是現在沈陽南運河的主幹河道,而現在南運河的河道,隻有流經魯迅公園這一段(即彩電塔到方型廣場)這一段并不是五裡河的主河道,其餘都是小沈水的故道,隻是在上世紀五十年代的時候沈陽市做了一次大規模的清淤工程,最終形成南運河。

據史學家考證,小河沿“萬泉園”最初始于清光緒十一年(1885年),有一姓沈的人經管這片水域,于是他開始築亭閣水榭、點綴林泉、修建舞台、建湖山木橋。由于沈陽東南這片區域,屬于河灘濕地地貌,有諸多泉水湧出,故有“萬泉”之說。

在清末民初的時候,小河沿這一帶是東三省官銀号的專屬菜地、植物園、花圃、花窖、金魚池等,還有新式小型球場、運動場,後來辟為公園。當時在花園入口處有一木制大門,上有大型門匾上有當時著名書法家李東園所寫的“也園”二字!後來因題字起名引起大家争論,最後終于換上“萬泉園”的新匾,從此,萬泉園最終定名,小河沿和萬泉園,就是在這個時候變成同義詞了。

20世紀20年代初的時候,正是張作霖主政東北,而且是權勢如日中天的時候,小河沿這裡興建了大型的遊樂場。改造了園地,增加景點,在原湖同南側修了一條東西走向的便道,直通正門,并開挖了一條人工河,東西兩端與原湖相通,進而構成了環形湖,水面寬闊了一倍不止。并在湖南上建了兩座橋,一個叫“落霞橋”是木制的,就是現在解放軍463醫院門前的這座橋,不過現在橋體已經是鋼混結構了;另一座橋,名曰“卧波橋”,在小河沿水面的正南位置,飛架萬泉河上,直達南岸的萬泉體育場(現已消失)。這裡多說一句哈,當年郭松齡反奉之後被打死,他夫妻二人的屍體就是在小河沿的這個萬泉體育場内“暴屍三日”的。

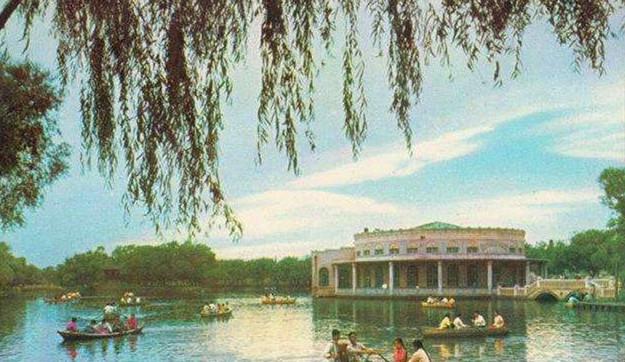

當年官銀号曾經設了遊船20多隻,每船多可乘三四人,每小時租金一塊大洋。河中還搭了涼棚舞台,北部設有“藕香榭書館”,可容納150多人聽書。南部是凝香榭戲法雜技棚,當時的福北春戲棚,可容500多人,倡觀樓可容800餘人。每年三月初五棚子搭起,七月十五棚子拆除,屬于季節性臨時舞台。這些棚子舞台都建在土墩上面,距離河岸約八米,在一米五深的河面上搭簡易木橋,供觀衆進出。各舞台棚座落的土台外圈,都是蓮花環繞,花開季節,遠遠望去,各棚榭就像是腰系蓮花彩帶的出水仙子一般,各路客官在此看戲聽聲,借着水音,在蓮花香氣中,古韻節拍,一闆一眼,美不勝收。

更有商人帶家人同遊,可以在此借一畫舫,然後請一票戲班到畫舫之上,然後全家人在畫舫上聽曲賞蓮。所謂“江南多采蓮,蓮葉何田田”,當時景色不可謂不怡人哪。是以詩人錢公來有詩雲:“小河沿上柳如茵,畫舫笙歌曆曆春。借問柳蔭垂釣客,青衣行酒又何人?”

其實我們小時候看到最多的是小河的河心小島,那時候的河心小島各種演出多多,蓮花掩映,别有洞天哪。有說書的,唱小曲的,是一個絕佳的演出場所。而小河沿遊樂場内外呢,打把式的賣藝的、賣大粒丸的、變戲法的、打簽算卦的、賣膏藥的、看手相的……幹什麼的都有。像這種熱鬧非凡的地界,在當時的沈陽并不多見,是以當時的老百姓有句順口溜:“日本站(即現在沈陽站)、附屬地、北市場、小河沿”,熱鬧是正面,反面可能就是當時“奉天的四大亂”了吧。

這話是這麼說,但是當時奉天小河沿,也是文人雅士雲集的地方。清末遼陽藉詩人李小南,曾經在小河沿組建了“藉鄉詩社”,他所作的《沈陽行八十韻》的五方韻詩,入選了清末劉世英主編的《陪都紀略》。

當時在小河沿的茶社和大棚演出的“名角兒”那可說不計其數。戲法棚當時最有名的是戲法大五韓靖文,演出亞細亞戲法;書館由當時著名的鼓書藝人張小軒、宋明全、小黑姑娘等久占;藕香榭是由當時曲藝“名角兒”劉問霞、霍樹棠、霍樹宣等共同出資搭起的;福兆春戲棚,是由苗佑芝(藝名苗老用)、張繩武(藝名張老繩)、張占科、李景陽等演出影戲,張相臣、賽亞士夫婦演出中國戲法;倡觀樓主要由張保頭、王祝山演出雜耍。除此之外,過道往東延伸的小島上,還有官銀号經營的大戲樓和大帥府李承啟的侄子李老道開辦的露天電影場,每天應時演出大戲和流行電影。

可以說吧,當時的小河沿遊樂園,并不比現在的萬達、萬象彙什麼的shoppingmall差多少,應該說,是20世紀20年代老沈陽的“超級樂園”。其實小河沿的極緻興盛,清末《沈陽百詠》就有詩雲:紅蓮花小水潺潺,人聽笙歌鎮日閑。侬到此來情何遠,要登高閣看青山“。(未完待續)