關于這個話題的評論來自錢大昭在《十司機禁食新書》中的聲明,其中寫道:"元史"進行了修訂,從明洪武開始兩年,2月開篇,8月底,數188。其後續的順朝,在洪武三二醜的醜翻牌,七月丁沒有訂進,一百四十三天。總結一下331天月曆前後,古今曆史變得和人民的"元曆史"一樣快。而壞的和壞的,也像人們的"元曆史"。蓋伊史為信,時間要按,那麼考核一定不複習,有草本而無議,雖然禁馬難看久,但事态之歌王義華的人,招兵都是從草叢中來的,腐敗的不是手掌民?開國元勳們是第一個被稱為四鳥的人,而紅色的老文沒有傳播;桌子上有九個人,信使沒有他那麼好。"

也就是說,《元史》改版前後分為兩部,每一百多天,兩者加起來不到一年。不過,這本書的頭很大,不包括目錄,僅正文就有210卷,僅前半部分就超過130萬字。在這麼短的時間内,能夠寫出這麼大的曆史書,确實叫古人之後沒有來者。但由于其速度,古書中存在許多錯誤,這也是錢大玄批評該書"不好"的原因。《元史》的完成是如此倉促,以至于重要人物都丢失了。

對于本書中的錯誤,趙毅在《二十二史》中列舉了若幹點,例如:"今天根據《元史》欄目31、2卷,已經載滿了《台布華》《餘瑜》等傳記的題材。三十三卷之後。還對《傑魯楚材料》《劉秉忠》《田瑜》《張璐》《張宏凡》等介紹,前後幾次反轉。封面前三十二卷初稿,三十三卷後第二版在主講人面前,朝臣們對太祖威嚴,怕幹疲憊,那麼不敢請重新編輯前後兩本書耳朵。"

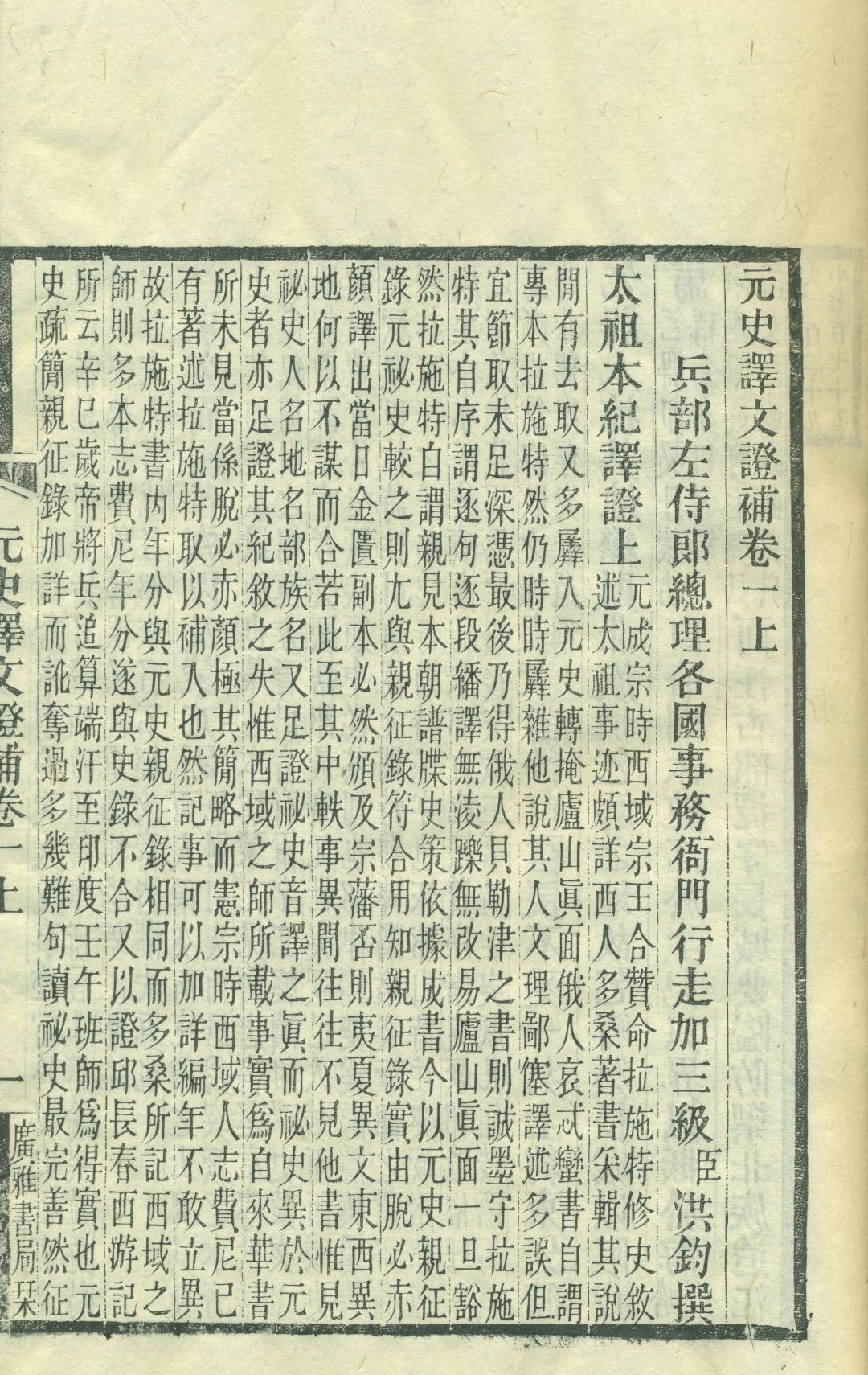

洪偉寫了《袁史翻譯證書補充》30卷青光緒二十六廣亞書局镌刻

元史前半部分列舉了戴秉華、餘瑜等人的傳記,這兩部傳記先是,但這兩部是元末的人物,後來的書面傳記是元朝的建國功勞。是以,書中在安排混亂,如何解釋書中的這種遺漏呢?趙毅認為,一是因為元史是編纂和呈現兩次的,是以有些部分被編在前面,後半部分不是用前半部分整體疏浚的。為什麼這些曆史學家不認真對待它呢?趙儀的解釋是:朱元玄嚴厲,他勸說朝臣們要趕緊讀完書,人民對曆史皇帝的責備憂慮,是以沒有系統梳理給皇帝的報告。

朱元軒為何要策展人盡快完成《元史》編纂工作?蒼秀良主編《中國史名著》一書邱樹森寫了一篇《元史》一文,當時的形式和朱元璇在《元史》心态下做出了如下解讀:"洪武淵(1368年)八月,明兵大多(今北京),元順皇帝在公主太子逃往上城(今内蒙古藍旗東)後恐得好率。從目前的情況來看,雖然元朝打敗了大局來決定,但拓展的鐵木支援山西、李思琦、張良軒等泛淺灘陝西、那霸出遼陽,梁王到寇瓦爾秘密割斷,根據雲南,特别是提姆爾軍隊的擴張數十萬,對新成立的明朝威脅很大。中原的土地,雖然明朝士兵在北伐中率先征服,但懷念昔蒙古、膚色、漢族地主貴族和前官僚的民族并不少數。明太祖朱元玄擔心殘餘勢力的回歸,這是很自然的。是以,發動一場宣教元朝已經滅亡、九州統一輿論戰、心理戰和政治戰,才是真正需要的現狀。"

也正是因為馬背上草率,再加上急于讀完這本書,才使《元史》的修複出現了一些失誤,這其中為後世的曆史學家所患病。是以,陳甫在《宋瑜<元史>》一文中說:"在中國曆史上,對于前朝開始曆史工作來說,這次就匆匆數了一番。朱元玄之是以如此急于修複元朝的曆史,是為了吸取元朝興衰的教訓,說明明朝取代元朝出神。是以,他當時還在服兵役,百廢要高興,然後匆匆忙忙地,開始了曆史,宋瑜因為新王朝的文學巨人,修複曆史的重任自然落在了他的肩上。"

錢大璇補充了四卷袁石繹文志清嘉慶五年吳縣版畫

朱元璇的軍隊雖然将元順皇帝趕出了北京,但并沒有消滅他,更何況元朝的勢力沒有受到根本的攻擊,而朱元璇也出身卑微,他希望通過曆史來确立他所建立的王朝的合法性。于是在第二年2月,他在洪武的指令中寫道:

洪武在中情二年2月,元史的修訂。關于朝廷朝臣:"近輾元都,拿下了元朝"十三朝記錄",雖然袁世民死在了國内,但當有記載時,曆史記錄的成敗、忠告和懲罰也是不能放棄的。

儒家思想占了上風:"自古以來,世界上就有國家,行動在當時是看出來的,在後世并不公開。是以,一代人的興衰,一定有一代人的曆史才能承載下去。元師傅中國,将是一百年。其首朝樸昊,政事短暫,随人休息,時間數俱全。然而,對國王道路的無知,淹沒了庸俗,制度松散,禮貌沒有被聽到。到了它的季節,野性之王,有權上法庭,士兵四人,生命處于危險之中。同時,雖然有睿智的朝臣,但言語不用,不用信,世界則走向山體滑坡。然而,在過去的一百年裡,朝臣們的行為有好有壞,睿智的紳士或隐蔽或明顯,他的言行也不止于贊美。今天的生活等等要為一代人的曆史做準備,直接講述自己的事情,不美,不隐藏邪惡,公開理論,以便向擂台學習。"

從這份法令可以看出,明朝軍隊攻放了元都,拿到了《十三代記載》中的元廷,這些元史檔案修複了《元史》提供了最重要的史料,這也是《元史》可以開張編纂的主要原因。關于官方研究元史史資料的起源,宋瑜在《魯氏史錄序列》中說:"皇帝既是最好的,也是倪的,是國内外的瘦子,不是朝臣。憤慨地,慈悲之死,其曆史将是微的,是洪武新年冬季10月,"十三朝"的指令,成立局删除,而宋會會長王宇,其事務,山林幸存者的人民協會,與其不在元内并得到筆割的公之于衆。明年秋天和七月,石成。從太祖到甯宗,共159卷。左撇子李善昌,國家公務員,帶領朝臣的曆史向前發展。順迪三十六年的事情,老上缺乏實事可陳,石辰什麼也沒做,缺乏一點準備。于是禮儀部還書崔亮、主要事件黃肅、戚等,舉例,打信使十一人,風靡全球。任何參與曆史的人,都知道官員。"

宋宇編纂《袁英武先生收藏》12卷附錄一卷《民國13年夢瘘刻》

朱元璇在建中華人民共和國年開始向朝廷史詢問《十三朝》,随後開始曆史局撰寫《元代史》,他任命《元史》主編宋瑜和王偉, 同時使用一些狂野的人來做這本書的編輯。朱元璇的要求很奇怪,他問編輯人員除了兩位編輯和修繕,其他編輯條件一定是元朝沒有官員,更不是明朝的官員。元史的前半部分在元史前半部分編纂後呈現給皇帝,但由于十三朝沒有元順皇帝的一部分,皇帝派石辰到北方等地收藏。發名魯甫,為魯甫采集曆史資料的情況,陶光版《禹州縣志》第50卷《盧甫傳記》說:"魯甫字中山,多少容易視窗,興國人。洪無初把文字當成國子飯。當元朝史、玉順皇帝事迹,派十一個分支世界,凡是秩序章疏浚,敬拜請布在廣場上,了解系列,如果利用輿論巡查,宮藏,時代善治不行,民間民謠,以忠、盜賊亂亂、災吉屬、 或者看野曆史、紀念碑、家集中,不注意參觀,刻上還報道,被指令先是北平收藏,拿到書八十,莫塔題詞四百關,跟着到山東,拿到書四百,紀念碑通行證,用高高的綠紙作衣服,借書印刷在上面的進度, 已翻版成史四十八卷,工作後搬書、尋找、祭祀皇陵,進入清朝,坐奉陽,修複官,典當文謙,玉祥賢,著有《曆史目錄》《北巡收藏》。"

看來朝廷派到北方采集的曆史資料多達11人,他們不僅收集官方文獻,甚至民間傳說也在收藏中,而最大的貢獻者之一就是陸甫,他不僅在北平拿到了大量的書籍,還在山東也收集了大量的銘文。然而,當陸甫從南京出發北上收集史料時,宋瑜寫了一篇《送盧中山造北平史》:"皇帝明年上台,第四平,是南京的文人,官部開始修繕'元史'。太祖自創立以來到甯宗,126年,按照舊史,藏成一本書,和元都到最後,而三十六年,遺産散落,都在考核、上面的氣味。若帝:"曆史也不可能,派天下來參觀是合适的。"是以易曹會把所有曆史上的朝臣,發來所有的例子,用文字,選擇黃琦等十人,支省。認為北平是元朝的主要首都,其文獻中一定有專職候選人,不老練的人,不容易收集自己的事務。對你來說,中山、方師餐一般,應該是他們的選擇。棄着行李,有一天,用好旅行者鹹的詩,為了品嘗和雜志的結尾修繕,結尾的标題。嗚呼!有:國家可以毀滅,曆史不可磨滅。"

宋宇編纂《元史》210卷目錄兩卷 明洪武三年刻嘉靖九年、十年南京國子監制版書

朱元玄下令修繕《元史》,但元朝36年後,沒有曆史資料,于是李山祥左,向皇帝報告了這一情況,皇帝下令編纂史書不能那麼零散,應派人到全國各地征集史料。然後,法院派出12人到各省收集曆史資料。這裡提到的人數比《盧甫傳》多于一個人,而其他史料也有這樣的不一緻之處,後來學者們有了更多的證據,最終沒有達成統一的意見,是以不再詳細。

如陸福等人回溯了大量原始史料,就有可能收集到史料目錄,其中一份路甫編纂讓宋瑜寫了一本《魯甫史目錄序列》,其中第一篇寫道:"今天的北平,是袁世的故居, 山東也沒有。張公陸中山,當秘書吃飯進入平均時,就是選舉。是月亮,也就是乘北去,八月鼎宇抵達北平,在那裡下單,分章疏浚,拜拜請,布在廣場上做決策者,稱為一個。如果鍋裡涉及一本書,就會被翻譯成文字。這不是公序良運,如果你利用輿論旅遊、宮廷禁忌、善惡、民間民謠,那麼忠孝、小偷、災吉屬,或者看野史,或者紀念碑,或者帶着一群儒家收藏,就不要仔細咨詢。并把儒家學生送去危險之中,分行平邑、雁南縣,以期有天,有慢指令、罪與。而對于陸甫收藏史料的艱辛,宋瑜在序言中寫道:"瑜從丁醜開始,在原國子監獄,直到十月初一個月,陳碩的開始。到80号手套,選用高高的綠紙作為服裝,到書本行,經公章,進入南京。B沒有去山東,河水結冰,積雪深兩、三英尺,鐘好開着牛車跟着線走,一口氣,冰之間。還沒到濟南,它的協商和北方和平時期一樣多。明年,月亮已經到了最後一個月,它将是一本書,它将是40歲。題詞上,北平400通,山東100通不在編号中,仍然像以前一樣印着。三月,也是北京老師。信使的鹹味套裝已經制作完成,十字花杆菌也以它為基礎,并被修複成四十八卷的連續曆史。夏六月,再入,中山向推廣太普通的書,找書。而到了曆史的重擔,也看不出來,為目錄設定了四大巨頭,并把自己的一邊藏在家裡,第一個征兵。"

宋瑜師傅《洪武正雲》16卷明巡巡按直立監督皇家史镌刻

看來宋瑜的這篇序言應該是《禹州縣志祿甫傳記》的原著,但宋瑜的記錄更為詳細,他寫道,陸甫在冰雪中采集了原有的曆史資料,而要記住紀念碑是多麼的難。但他的功勞得到了法院的獎勵,回國後,他得以在北韓中央人民黨任職。至于陸甫在曆史上的貢獻,宋宇在《魯甫史錄》中寫下了以下贊美:

原司馬光不僅是《資本管理總書》的作者,也是小事一例,年份和國家緯度、名稱為"目錄",向中心展示學者們也。中山今天準備了一個曆史節目,明明了好的和困難的,展現了未來的人也要跟蹤。雖然書的意思不同,但心裡卻厚重,隻是一個。嗚呼!曆史悠久,如近代衛韶王,注意失,南移後,就記不清了。當時,石辰屬于,如果像鐘某一樣優秀,不會赢得多香、楊雲儀的記錄嗎?順迪一門學科,典當了書的結尾,無疑是好作品。人有優點,但不知道,也不明智。不言而喻地知道,也不要仁慈。對待罪惡國家的曆史,這樣他們就不會給它下指令,這樣觀衆就有了一些招募。

從上面的引文可以看出,明朝初期,皇帝出于政治需要,一直在加壓修改曆史的速度。但即便如此,這些使者并沒有根據現有的曆史資料随意編纂,他們派許多人到全國各地收集元朝的曆史資料。這種程度的嚴肅性并沒有在上一代曆史學家身上消失。11、12位收藏家送了出去,用魯甫最豐厚的收入,他帶回的大量曆史資料應該成為"元史"編纂的基礎資料。

宋宇《元史》明洪武三年刻嘉靖九年,十年南京國子督改版、題詞

對于《元史》一書的曆史資料,葉玉泉和王勝榮在《< 元史》一文中寫道>>探索源——和<回顧元史的曆史價值>"一文中,曆史資料總結為四個部分,一個是前面提到的"十三朝",兩者都是徐一軒"與王者一書"所說的"兩個'十三朝'都可以信賴, 和"世界之書"可以回顧。"可見元曆史的第二個來源是《世界大全》,第三個曆史資料來源是指陸甫等人從北方平等收集的原始資料,雖然除了陸福之外,還有11個人發現原始史料沒有在文獻中記載, 想到這些人不能空手而歸,也應該帶回一些曆史資料。至于第四部分的曆史資料來源,文章内容如下:"元史"通訊,絕大多數"元文本類""國代名家"以及元人文收藏、家族傳記、銘文、墓葬在藍圖中發現。與調查和校樣相比,《元史》每個都有更多的片段來取正文,甚至抄襲整篇文章。如從齊其謙的《知太江宮廷事務郭公江》中記錄的《郭守景傳記》,記錄袁明山《董俊川》的《董明山祿成家傳》,《博爾傳記》《玉西膏騾子傳記》是《太石廣平王振賢王紀念碑》等。是以,可以說,元朝人的傳承、家族傳記、銘文、墓志銘等文獻是元朝曆史資訊來源的第四部分。"

從以上可以看出,宋宇、王偉兩位主編的《元史》并不是一本草率的書,他們為收集史料付出了很大的努力。從這個角度來看,不能說元曆史學是随意編纂的,因為它們引用的文獻比上面列出的要多。徐義軒在《與王書》中對"十三朝"的評價中說:"現代史,沒有比曆法多的了。月曆員,也是曆史的根源。到生活筆記設定,也專門為Azi的例子。封面編年史的定律,沒有比這更大的了。元是沒有的,不放月曆,不放活的筆記,唯一一本集政治學的書,送一本文手掌,付給曆史博物館,而容易一個朝代,那麼國家曆史研究所根據修的"記錄"才行,就是在曆史上的堅實。"

徐一軒說,元朝沒有曆法,也沒有活字,這是明朝開始修"元史"的難點,但葉玉泉、王申榮在文中說:

元朝是否有月曆,文學作品沒有簽名,還有待檢驗;在《元代記載與世界之書》一文中,川川先生曾引用《年度英文書》所載《史力廷妍王》至第一年11月的《皇家史李廷妍》:'宮廷設定了一張活紙條,全部記錄在朝臣的耳光下聽故事, 上面的話。感動,讀書、付曆史博物館的"和王偉的"入<記錄>表"說,修改的《世界祖先記錄》是"時代政治編輯的收藏,參與生活筆記"兩個事實被駁斥。"

宋宇的《元史》明洪武三年刻嘉靖九年,十年南京國子督導改版,卷頭

這樣看來,元朝的早期曆史确實是稀缺的,但并不意味着沒有,而趙儀在《二十二史》中也提到了元朝初期缺乏史料:"元始荒,這沒有文字,建國後,沒有什麼比金燕宗漢等人更能參觀第一王朝事迹了, 記錄很少。這篇筆記稱贊了所謂太祖其勳的偉大成就不勝枚舉,當時曆史官沒有做好準備,也丢在了記錄中。然而,葉玉泉、王申榮在文中說:"石本吉"記載了始祖在建元前三年到五年前的任命和李浩順,唯一一個胡斯辛兩人既有漢林的官職,又要10年又修"活鈔"。《李偉傳記》描寫了他在元順皇帝的戲法到年初:"宮廷要為曆史服務,要事,活筆記,必須任何直男,書上百個戲請,而皇帝可以,每月甚至省台,付曆史博物館,以修複事實。"是以,衆所周知,活音符的設定與元發生一緻。徐一玄硬說,元朝"不放活紙條",錯人不膚淺。"