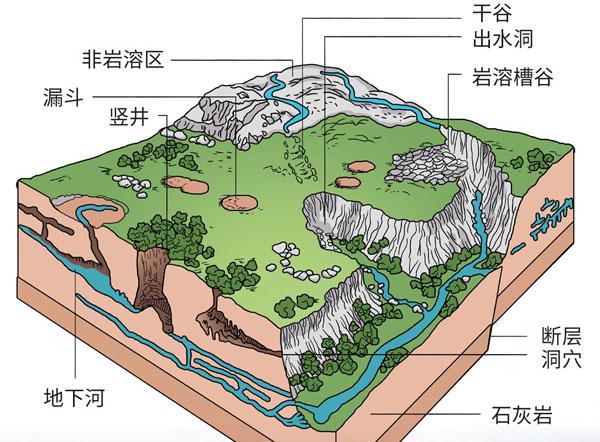

岩溶地貌示意圖

20世紀初,歐洲地質學家斯泰勒在地中海沿岸考察時,偶然發現了一處獨特的地貌景觀:高原上裸露的石灰岩山體延綿不絕,規模不大的漏鬥、窪地遍布,各種奇特的山體形态随處可見。根據其岩石裸露的特性,科學界将其命名為“喀斯特”,意為岩石裸露的地方。

廣西木論國家級自然保護區全景

在地質學中,“喀斯特”作為岩溶地貌的代名詞,不過百來年的曆史。但是中國人對該地貌的記述與研究,卻是源遠流長。早在明代,博物學家宋應星就在其論著《天工開物》中對石灰岩岩溶地貌做了較為确切的描述;大學問家王陽明也将其記錄在《平蠻奏折》中。最為詳盡的,當屬徐霞客的《徐霞客遊記》,其不僅介紹了大量地貌類型(如漏鬥、幹谷、盲谷和天生橋等),還探察了溶洞以及溶洞内各種堆積物的形态和地下河特征,可謂是中國古代喀斯特岩溶地貌的研究寶庫。

地表岩熔發育過程示意圖

随着近代研究的深入,喀斯特地貌以更加科學的形象出現在世人眼前。原來,喀斯特地區曾經是一片大海,大量含鈣的碳酸鹽類物質在此不斷沉積,形成厚度超過10千米的碳酸鹽岩地層。

峰林峰叢形成原理圖

後來,地殼運動使地層擡升成為陸地,碳酸鹽岩地層露出水面,直接經受外力侵蝕。由于碳酸鹽類岩石為可溶性岩,降水夾雜着二氧化碳形成碳酸,在壓力的作用下,不斷對碳酸鹽類岩進行溶蝕,經過漫長的歲月後,就塑造出不同的喀斯特岩溶景觀類型,如峰林、峰叢、溶洞等。

以岩石裸露和奇峰怪石而聞名的喀斯特地貌,由于土層淺薄、大量的岩石裸露在外,有着脆弱的生态環境。但是中國廣西、貴州交界處的茂蘭-木論喀斯特森林,卻是世界上喀斯特地貌區幸存連片面積最大、完好性儲存最佳、原始性最強的喀斯特森林。今天,這片喀斯特原始森林,分屬于廣西木論國家級自然保護區(以下稱木論保護區)與貴州茂蘭國家級自然保護區管轄,共同構成一幅莽莽蒼蒼、珍奇秀麗的壯美畫卷。

木論保護區地理位置示意圖

木論保護區地處廣西環江毛南族自治縣,占地面積約為108.2平方千米 ,森林覆寫率高達97.1%。保護區内喀斯特地貌極為發育,以錐形山、塔形山及其間的窪地構成的峰叢窪地和峰叢漏鬥為主,林林總總,分布于群山之間,還時不時可以一睹喀斯特谷地、盆地以及洞穴的風采。生态系統則為中亞熱帶石灰岩區常綠落葉闊葉混交林。

石頭上如何能形成如此獨特的森林呢?這就要從土壤的形成說起。土壤的主體由礦物質和腐殖質組成,而礦物質由岩石經過風化、淋溶等外力作用而形成,對于腐殖質來說,則需要植物與微生物長年累月的積累。在中國南方喀斯特地區,強烈的降水也導緻了強烈的淋溶作用,使得土壤中的有機質很容易流入岩石孔隙進入地下水流失,是以土壤形成需要漫長的時間。據科學家研究,南方喀斯特地區形成1厘米厚的土壤,需要約4萬年,比非喀斯特地區慢得多。在形成了一定厚度的土壤以後,一些耐旱、耐貧瘠的植物(例如蘭科植物)便能在上面生長,并與微生物一起改造環境,逐漸形成稀疏草叢→稀灌草叢→灌叢→喬灌叢→成熟森林的正向演替序列。

木論保護區植物垂直分布圖

保護區内,獨特的喀斯特地質和地貌條件形成了許多适合不同植物生存的小生境, 生态學上稱之為“微環境”。由于不同微環境的水分、溫度和光照等環境條件迥異,決定了植物的豐富性與多樣性。表現最明顯的,就是垂直的地帶性差異,以同一個山體為例,山底窪地水分相對充足、但日照時間較短,以喜濕耐蔭植物為優勢類群,但随着海拔的增加,土壤水分更為稀缺、但日照充足,優勢植物向喜陽耐旱類群轉變。

就植被生存條件來看,在九分岩石一分土、隻見石縫不見水土的山崖上,由于喀斯特地區土壤淺薄、保水性差等特點,環江喀斯特森林植物表現出更為耐旱的特征,比如更為厚實的葉片、發達的根系等,許多高大的喬木甚至深深紮根于岩石之中,盤根錯節。同樣,在植被組成上,環江喀斯特森林植物類似于季節性幹旱森林,上層常綠闊葉林與落葉林種混生,而灌木、藤木、草本、蕨類、寄生植物生長在周圍。

單性木蘭

作為重要的物種基因寶庫,木論保護區不僅儲存着豐富的植物資源,還是許多古老的珍稀植物的孕育之地。迄今為止,科考人員共發現1064種維管束植物,隸屬183科553屬。“失蹤”半個多世紀的單性木蘭也在此被找到,甚至形成了連片分布。南方紅豆杉、單座苣苔、掌葉木、金毛狗等20種國家重點保護植物也在這裡得到了有效的保護。

保護區内還生長着數種瀕危的蘭科植物,如麻栗坡兜蘭、白花兜蘭、硬葉兜蘭、帶葉兜蘭、小葉兜蘭,它們的發現使得木論成為了世界所關注的焦點。除了維管束植物外,樹幹基部和岩石表面上更是密布着許多苔藓和藻類,數十種珍貴的地下菌塊競相生長,使得裸露的喀斯特地貌環境更添一抹别樣的風景。

長在石頭縫裡的白花兜蘭

複雜的生态環境也為各種動物提供了良好的生存空間。在保護區内,單是被列入中國物種紅色名錄的動物種類就有234種,其中包括金錢豹、藏酋猴、黑熊、大靈貓、穿山甲。除此以外,中國特有種以及廣西特有種的昆蟲更是數不勝數,如環江龍州蝗、管齒食植瓢蟲、小蘭同緣蝽等。

在原始森林深處,暗藏着一條延綿的古代商道——黔桂古道(又名環江漢代古道)。古道全長24千米,東起廣西環江川山鎮, 西至貴州黎明關。自漢代至民國, 古道都曾是黔川地區進入兩廣的咽喉要道,連接配接相通着川、滇、黔、桂、粵五省,曆代以來都是農、官、商、軍必經之路。公元225年,蜀相諸葛亮在征發蜀中百姓時,便是經由黔桂古道運送群眾至邊境,而位于木論森林的黎明關則是當年紅七軍由桂入黔的第一關,各部在黎明關下的闆寨勝利會師。

毛南族人是木論保護區的土著居民,因為世世代代在大山深處居住,形成了與中原文化截然不同的民俗文化,其中最有特色的是“分龍節”、傩面雕刻和傩面舞。

黔桂古道連接配接相通五省示意圖

特殊的地質地貌特征使生活在喀斯特山區的毛南族人對雨水有着特别的情愫,代表降水的龍是毛南族的精神圖騰。每年農曆五月前後,毛南族人都要舉辦聲勢浩大的“分龍節”,以祭祀龍神,祈求風調雨順、降水均勻。在分龍節時,家家戶戶要穿上盛裝、蒸上五色糯米飯和粉蒸肉,折柳枝蘸上糯米飯插在中堂,寓意五谷豐登。

遍地的石山和森林,也催生了毛南族人擅長雕刻的技藝,日常起居的幹欄樓地基和立柱便是選用随處可見的石材,即便是門檻、豬欄、桌、凳、缸、盆等一些小物件也是由石料壘砌雕刻而成。另外用于雕刻傩面的木雕技藝,也被列為廣西省非物質文化遺産。傩面用于節日和祭祀需要,分文、武、善、兇4大類36套72種面相,栩栩如生、制作精良、具有很高的藝術價值。