品名篇佳作,觀世間百态,享人文情懷

文/李 剛 首席編輯/方 孔

圖檔編輯/彭外先

【原創作品,未經允許,不得随意轉載】

“每逢佳節倍思親”這句詩讓人更多地聯想起中秋節,因為中秋節是中國人的團圓節。我和兒子聊起以前的中秋節,他覺得太有意思了。那是老昆明的中秋節,我在的文廟西巷大家庭最重視的節日就是中秋節。

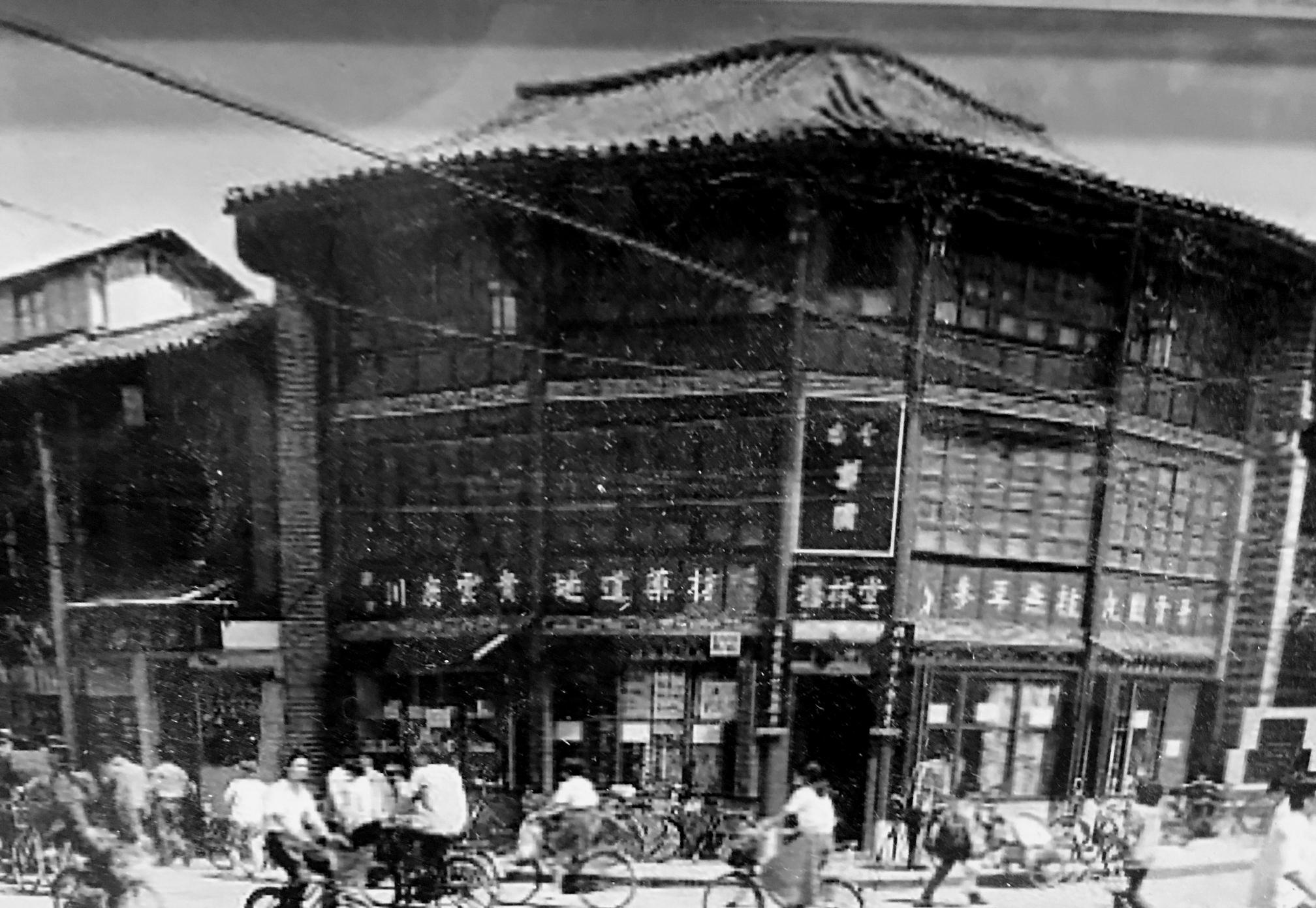

事前,半身不遂坐在藤椅上的外婆早早地就在張羅。那個時候物質供應還很緊張,還在是憑票供應,吉慶祥的火腿月餅、大白餅、荞餅、棗泥、麻仁,冠生園的重油麥串、四兩坨,桂美軒的冰糖荞餅、五仁餅,幾乎都是提前去搶購,尤其緊俏的是火腿月餅、大白餅、大荞餅、四兩坨。

我們盼望過中秋節,也就是盼着吃月餅,分月餅。過完節,每個人都把外婆分到手上的那份月餅好好地藏起來。我的兩個舅舅(五舅、六舅)都是老三屆的下鄉知青,在“外五縣”德宏盈江插隊,兩個同在一個生産隊。

外婆最惦記的就是他們,早早地就叫我哥去郵電局寄月餅給他們。後來兩個舅舅說起這台事,他們還記得寄去的月餅過了中秋節才收到,而且好多都碎了,有的已發黴吃不成了。

那年中秋節前夕,我們收到六舅的來信,說盈江發大水,他們都在搶險救災,五舅被抽調出去跟大隊人馬搶險救災去了。我母親和二孃在堂屋裡看了信,對了一下眼神,在信上指了指,意思是不要把這段念給我外婆聽。

晚飯之後,闆栗、毛豆、包谷都煮熟了,一大家人開始過節。除了那些讓我嘴饞的火腿月餅、重油荞餅之外,我的眼睛老盯着二叔買來的炒闆栗。

我們一個二個像些“餓死鬼”一樣,狼吞虎咽地拼命吃。我母親似乎有什麼心事,看她不怎麼動嘴,隻是遞給我們吃。

我隐約聽見母親和我二孃、四孃說,這兩天還沒有收到我父親(注:那時我父親在寮國工作)的信。看她發愁的樣子,我和我哥我妹也不敢吱聲,低着頭,悄悄地吃。那個時候,我剛上高中,妹妹在讀國小,隻有已經工作的大哥能夠讀懂母親的心事,但也沒有完全讀懂。

母親對父親的那份牽挂,非常細膩,全在心裡,尤其是在過這個團圓節的時候,母親更顯出那份思念之情……

我還不太懂事,也可能是平常很不得吃這些好吃的,不停地吃,把肚子都吃了脹脹的。現在說起來,兒子他們都無法了解。那時的中秋節就是“撐傷節”,現在說的“吃飽了撐着” 那是貶義,而那個年代真的吃撐了很多人。

同學之間還會攀比,有的拿出一整個火腿月餅來炫耀,下課的時候,被那些調皮蛋逼着把月餅交出來,不給的被打得個鼻青臉腫。

後來,我們一家五口在一起過中秋節已是6年之後的事了,父親回國之後從個舊市委又調到省委,我們一家人聚在省委五号院的家,那也是我們全家五口20年後第一次在一起吃團圓飯。母親為我們做了過橋米線,過完節照樣是人手分一份月餅。再後來,西巷大家庭在一起過中秋節,已是四代同堂了,一大家人有說有笑的。

2018中秋節快到了。這天,五舅(注:當年的知青積極分子,工農兵大學生,如今的大學教授)我們又在西巷群裡召喚西巷大家庭的鄉親們去他們書香大地家過中秋節。西巷大家庭又要團聚了,我和媳婦、兒子兒媳異常興奮……(部分圖檔來自于網絡,如有侵權請及時聯系我們删除)

作者簡介

李剛,筆名豁達,雲南政協報原副總編、進階編輯,雲南省作家協會攝影家協會會員。出版專著《雲南攬勝》《不識巍山》,合著《納樓土司》《發現巍山》等。