導語:作為唐代書法的中流砥柱,褚遂良的影響是既深刻又廣泛的。劉熙載《書概》中稱:“褚河南為唐之廣大教化主。”确實符合曆史的狀況。

二王書風在中國書法的曆史長河中被看作是正統地位,是以從古至今研習二王書法的書家數不勝數,褚遂良就在其中。

他的楷書高古隽秀,其筆法深得二王的影響,并且在學習二王書法同時也展現自我,形成獨特的書法藝術風格——“褚體”。這種寬綽疏朗、豐潤勁練的格局正是開始脫離唐初書勢的影響,成為啟立門戶的代表,“尚法”成熟的表現,為唐代書法的發展起到了教化的作用。

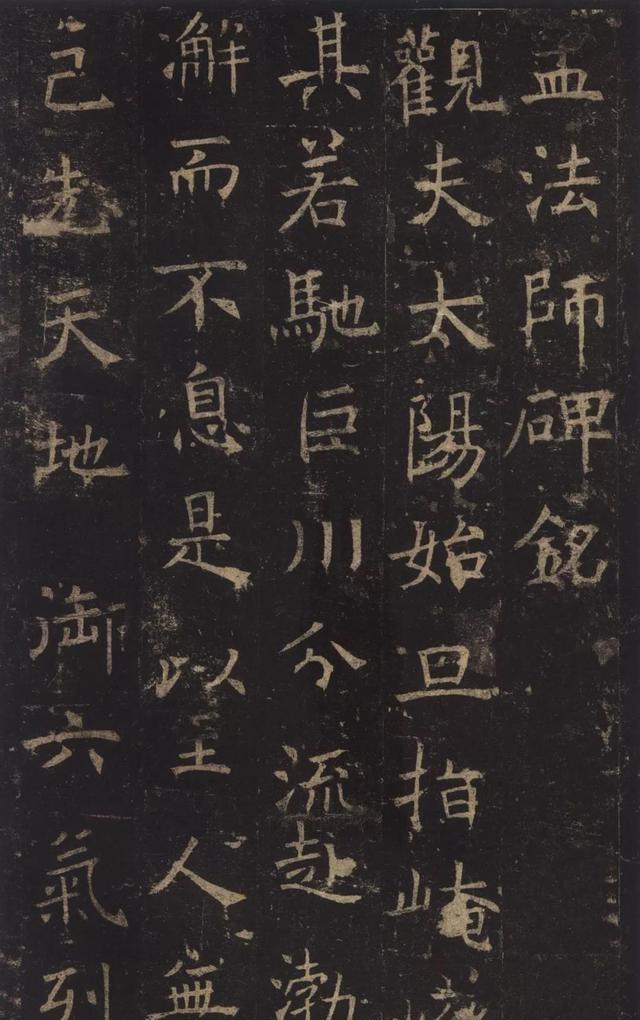

《孟法師碑》

01傳世作品雖隻四件,卻好似完全出于兩人之手

褚遂良傳世的作品隻有四件,但從這些作品中我們卻能領略到不同的藝術風采。從前期的兩件作品上看,《孟法師碑》盡管僅次《伊阙佛龛碑》一年,其書風竟會相差如此之大,是其他書家所難以抗衡的。

《伊阙佛龛碑》用筆方正,結體寬結,多參隸法。又因是摩崖刻石,氣勢格外開張,呈現雄壯俊逸之美,一改歐書緊結,虞書平和之美。

《孟法師碑》熔歐、虞為一體,既汲取了歐書剛健險勁的用筆,又融合着虞書典雅寬舒的結體,字形顯得方正端麗,行筆之際增加了頓挫起伏的變化,有些字參入隸書的體勢,具有六朝碑刻古雅凝重的意韻。

從他早期的兩件作品上看,他基本上是沿着陳、隋及歐以來的“銘石之書”的舊格,寫得平和穩健,追求的是骨法用筆的充實感和實在感,并以力取橫勢的隸書作風,展示了與前人繼承與發展的關系。也隻有達到這一點,褚遂良才又可能在其晚年表現出真正屬于自己的獨特的藝術風格。

随着藝術個性和情感的變化,褚遂良最終又抛棄了早期的那種風格,創造了一種更新、更令人振奮的藝術風格,《房玄齡碑》和《雁塔聖教序》的誕生,就是這一新風格成熟的标志。

《房玄齡碑》用筆開始加入行書筆法,豎劃出現往外撐開的感覺,橫畫左低右高明顯,筆畫的彈性更大,與前期平直為主相較,整個字顯得更加靈動,起筆方圓結合,徹底改變了歐、 虞的“一拓直下”。除了用筆較前不同,筆畫也更加瘦勁,在結體上,一改前期的扁平寬結,開始出現内收外放。

《雁塔聖教序》較《房玄齡碑》的筆畫稍加粗,使得線條力量十足,行書筆意入筆,使得筆畫之間的顧盼增多,每個字的生命力更加勁拔。褚遂良多次把長橫、撇等筆畫大膽的伸長,豎和橫折鈎大膽往外撐開,使得包圍結構的字更加開闊,為中唐顔真卿雄渾開張的結構和氣勢奠定了基礎。

《伊阙佛龛碑》

02将碑和帖完美融合

楷書到了他之手,第一次将碑和帖得到了完美的融合,逐成千古絕唱,由此開創了一個時代。

從其晚年的作品中,可體會到如下特點:

首先是将書簡之作的作風融入于銘石之書,使楷書的筆法、筆勢和結構等方面獲得最大程度的解放,開辟了行法楷書的新天地。也就是說,隻需将其楷書點畫寫得更活潑一點,并簡化偏旁部首和某些筆畫,上下字帶動一下,便能直接寫成行書。就這一點而言,在所有的楷書中占有最大的優勢,為以後學習書法開辟了一個新的門徑。

其次,在創作上褚遂良采取以勢生勢,以勢生法,以勢立形,增強了點畫之間的貫穿和聯系的同時,突出了點畫之間的流動感和韻律,強調筆筆能達其意而運之,貴能其中有物,其中有韻,達意生變,迹存其情。并且,一筆數字,一氣呵成,充分顯現了書法中“無聲之音”,故寫到勁疾處出現枯筆,也就是很自然的事了。

正因如此,其用筆是八面出鋒,八面生勢,左右映帶,上下飛動,窮盡變化,一氣運化。這樣,既使骨法用筆的技巧予以明朗化,又增強了點畫用筆的生動性和豐富性,使筆觸更明顯地蘊含着抒情的色彩,故有唐代書法的集大成者之稱。

此外,褚遂良在行筆時采用提按相結合的方式,即顔真卿所謂的“屋漏痕”,在曲折波動之中,獲得一種古藤似的堅忍不拔的審美意象,增強了筆觸的深度意味。充分發揮長鋒筆的優勢,用中鋒即便入紙重按至八分,筆畫的粗細與筆的直徑相對應。這樣,既能加強運筆時的力度,又能使點畫緊結厚實,這既是褚字用筆極重要的特點。

在書勢上,則采用隸法,力取橫勢,尤其是捺法,與《禮器碑》相通。進而使整個字在書勢上得到了一個強有力的支撐,達到了“俊拔一角”的藝術目的。當然,這種隸法,隻是總體氣格上的,而不是技法的累加,主要是為了表現書勢上的寬博與橫向飛動的藝術感染力。這些既是褚遂良書風的特點,也是對後人産生深遠影響的地方。

《雁塔聖教序》

結語:

從對“二王”書風的突破而言,褚遂良是“初唐四家”中的第一人、也是最成功的一個。當然,這種突破是建立在前兩家的基礎上的,并提供了一個很清晰的繼承與發展的線索,這不僅對以往即便是今天,更有着很重要研究和檢討價值。

——end