随着道光皇帝的駕崩,清王朝迎來了定都北京後的第七位皇帝一一鹹豐皇帝,也是清王朝最後一位手握實權的皇帝。此時的大清王朝就猶如一艘航行在怒海狂濤之中的破船,風雨飄搖,在中華大地上延續了幾千年的封建制度在鹹豐帝即位後竟開始如抛物線般的急速沒落,而他作為皇帝,無從回避,隻能責無旁貸,勉力支撐,卻又回天乏術,他痛心疾首,抱憾終身,而圍繞着他生前身後的各種勢力所展開的激烈的權力鬥争又在不斷地掉撥着清王朝這艘破船的船頭駛向萬丈深淵。

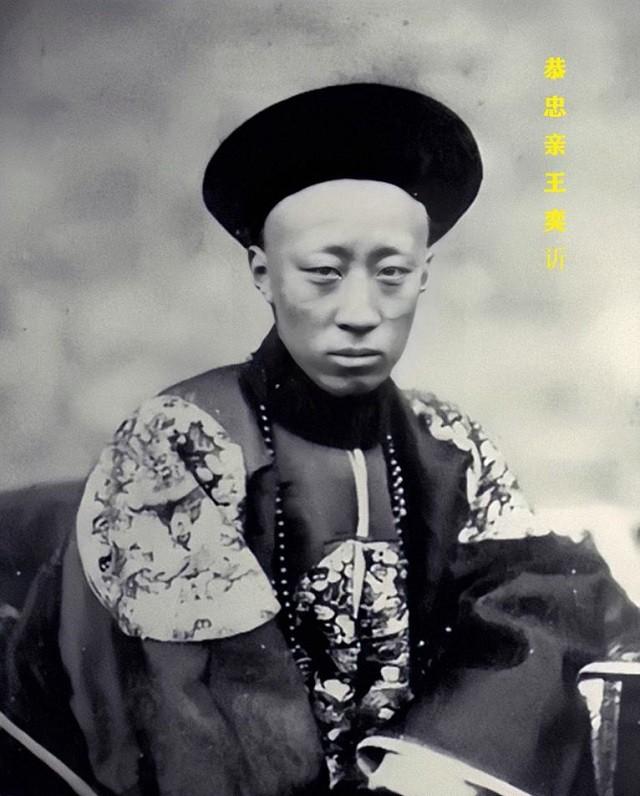

鹹豐帝奕詝是道光帝第四子,他與道光帝第六子奕䜣共同由奕䜣的生母靜貴妃撫養,兩人年紀相仿,從小一起長大,親密無間。道光帝對這兩個兒子都很喜愛,欲将大位傳給其中一人,但究竟傳給誰,他一直在這兩人之間舉棋不定。随着兩兄弟年齡漸長,在皇位的角逐中他們二人漸生嫌隙,雖然奕䜣聰慧機敏,能文能武,頗具才能,但奕詝棋高一着,處處展現仁孝,獲得了道光帝的認可,将大位傳給了奕詝,但作為補償,又在遺诏中冊封奕䜣為親王。大位傳承,名分已定,雖然鹹豐與他這個六弟的情分與衆不同,但皇權至上,皇帝九五之尊,至高無上,容不得任何人對其權威的挑戰,哪怕是至親之人,是以,在鹹豐即位之初,便封他的弟弟皇六子奕䜣為恭親王,“恭”字就是暗示“兄友弟恭”,即恭親王不能再像從前那樣恃才傲物,必須對他這個新皇帝恭恭敬敬、惟命是從,那麼鹹豐帝就可以給他的六弟無上的榮耀,否則也可以剝奪他的一切,可以說鹹豐帝用心良苦。

這位恭親王是個聰明人,人稱“鬼子六”,對于手握皇權的鹹豐帝,他不敢不恭,也不能不恭。始終心存戒心的鹹豐帝對恭親王的恭順也做出了姿态,鹹豐二年(1852年),他将京城裡最好的王府一一曾經和珅的府邸賜給了他,但就是不給他幹政的機會。然而,時局多艱,此時的大清朝已經面臨着内憂外患的統治危機,即使鹹豐帝再怎麼勤于政事,也深感力不從心、疲于應付。随着南國烽煙四起,太平天國運動愈演愈烈,終于把這位“六爺”推到了曆史的前台。面對太平天國北伐大軍步步緊逼,鹹豐帝和他身邊的大臣們驚慌失措,大敵目前,保住清王朝的統治最要緊,鹹豐帝很清楚奕䜣機敏過人、才略優于自己,時局緊迫,鹹豐三年(1853年)他打破祖制,召奕䜣入軍機行走,并特命其出任領班軍機大臣,總覽軍國大計,直接對自己負全權責任。

奕䜣手握大權,終于可以一展抱負,他要力挽狂瀾于既倒,一年之後即鹹豐五年(1855年),在他的運籌帷幄之下,太平天國北伐軍被掃滅一空,京城轉危為安。鹹豐帝懸在半空中的心終于放了下來,危機暫時解除了,他對自己這位六弟經年累月所積攢的猜忌之心終于爆發了,他不願看到皇弟勢力膨脹起來。很快,鹹豐帝便利用奕䜣在其母封号問題上大做文章,嚴厲斥責奕䜣,并将其逐出軍機處,剝奪一切職務。可憐奕䜣昨日還是軍機領袖,權傾朝野,一夜之間便被一撸到底,僅剩親王的空頭銜了。在沉重打擊了恭親王這一派勢力之後,鹹豐帝急需在宗室之中尋找能夠填補恭親王空缺的合适人選。“走了鬼子六,來了肅老六”,大清的另一位狠人肅順不失時機地走上了前台,鹹豐帝要用肅順向世人證明,道光帝将祖宗江山交給他,絕非所托非人。這讓本沒有任何交集的兩位“六爺”自此開始了你死我活的龍争虎鬥。

愛新覺羅·肅順,滿洲鑲藍旗人,鄭獻親王濟爾哈朗七世孫,鄭親王端華之弟,家中排行老六,屬于遠支宗室,到他這一代未得封爵,家底較薄。肅順年輕時一直在侍衛處當差,直到道光十六年(1836年)十二月,考封三等輔國将軍,委侍衛處散秩大臣,從二品官,食三品俸,道光二十四年(1844年)二月肅順派在乾清門侍衛上行走,道光二十八年(1848年)三月署銮輿使,道光二十九年(1849年)二月,授奉宸苑卿,管理各園庭,正三品。在其兄鄭親王端華的引薦下,肅順漸漸與鹹豐産生交集,在初次見面時,肅順便向鹹豐帝提出“嚴禁令、重法紀、鋤奸”的治國理念,這與鹹豐帝廓清道光三十年來吏治腐敗這一痼疾的意圖不謀而合,讓鹹豐帝對肅順另眼相看,在鹹豐帝即位後,擢其為内閣學士,兼任副都統、護軍統領、銮儀使。由于肅順善于逢迎鹹豐帝,辦事老練周到,有膽有識,敢任事,有作為,不像那些暮氣沉沉的臣子,一心隻想不求無功,但求無過,渾渾噩噩的混日子。相處日久,鹹豐帝無論是在感情上還是政務上,都對肅順愈加倚重和信任,職務累獲升遷,鹹豐三年(1853年)正月授肅順正黃旗蒙古副都統,二月署理銮輿使,九月署理正紅旗護軍都統。鹹豐四年(1854年),授禦前侍衛,遷工部侍郎,随後在禮部和戶部也曾有過任職, 以後幾月連得升遷,四月署理正紅旗滿洲副都統,授工部右侍郎,六月派充練兵翼長,閏七月調補正藍旗滿洲副都統,十月授禮部左侍郎,十二月署理鑲白旗護軍統領,鹹豐五年(1855年)二月管理向導處事務,即總統大臣,為皇帝出巡作各種準備工作,是月還授左翼監督,四月授前鋒營統領,正二品,負責“警嘩宿衛”,不久太平天國北伐軍失敗,五月肅順以籌辦巡防記功,九月受命管理鑲藍旗總族長,十一月調補戶部左侍郎兼管三庫事務,十二月調補正白旗滿洲副都統。在鹹豐帝火箭式提拔下,肅順跻身鹹豐朝第一近臣,炙手可熱,成為可以與恭親王奕䜣分庭抗禮的政治勢力,當鹹豐帝貶黜恭親王後,肅順當仁不讓的頂替了奕䜣,成為了大清王朝的總舵手。

肅順掌權後,以鐵腕的方式整肅官場政風,嚴厲打擊A錢腐敗,嚴懲渎職失職。其果斷處理“戊午科場案”,将一品大員柏葰處斬;整頓财政積弊,從調查五宇官号賬目入手,刨根究底,查處涉案人員幾百人,抄沒戶部司員、商戶及滿族宗室數十家,即使是顯赫一時的恭親王府也沒放過,王府首領太監孟來席及其家人被查抄,恭親王側福晉的父兄也被牽連;推行強硬外交,在中俄《瑷珲條約》談判過程中一改往日朝廷的懦弱作風,毫不懼怕俄國人的威脅,對俄國人的過分要求,都予以堅決抵制,維護了民族尊嚴;在耆英議約違旨案發後,圍繞耆英量刑定罪之事,朝中權臣争論不休,有的為其開脫罪責,有的則主張将其立即處斬,這兩種政見分别以奕䜣和肅順為代表,此時奕䜣雖賦閑,但其仍在皇族宗室中有較強的威信和政治勢力,對耆英回京之事,奕䜣奏請将他定為絞監候,實際上是暗中為他尋找生機,肅順則單銜奏請将耆英即行正法,以達到震懾滿族親貴,對外展現強硬态度的目的,鹹豐帝最後決定處死耆英。面對大清王朝的頹勢,肅順看清了隻有漢人才能挽救這一敗局,顯露出“萬人皆睡他獨醒”的政治敏感。當時清廷内部上至皇帝下至臣僚都沒有意識到這一點,他們既無救國良策,又不願放棄滿漢藩籬之觀念,隻是抱着僥幸脫難的心理,等待時事轉變。肅順認為必須破除滿漢觀念,重用漢人,并施以對内重典治國、對外強硬等政策,才有可能使清王朝度過重重難關。江南地區連年戰火嚴重危及到清政權的穩定,戰争形勢的進展已不容許清廷做出更多的搖擺,要麼放權曾國藩以地方籌饷、領兵實權,争取戰争形勢的好轉,要麼聽任形勢發展,直至清廷滅亡。雖然放權曾國藩漢族将領以地方軍政實權會危及中央集權,但仍能維持清王朝的存在,肅順“兩害相權取其輕”,決心重用漢士。他暗助曾國藩、再造左宗棠一度被傳為佳話。肅順身為滿人,卻最看不慣同族,對待滿族下屬,暴戾恣犷,如同奴隸,而對漢員則禮數有加。他曾說:“咱們旗人混蛋多,懂得什麼?漢人是得罪不得的,他那支筆厲害得很啊!”

此時朝堂之上暗流湧動,奕䜣雖有一身抱負卻被鹹豐帝處處壓制難以施展,而肅順處事常常是雷霆手段,絲毫不拖泥帶水,再加上鹹豐帝的庇佑與維護,使得肅順養成了目中無人、驕橫專權的性格,這讓奕䜣對肅順沒有半分好感,特别是在對待西方各列強國的态度上,兩人意見針鋒相對。鹹豐十年(1860年)英法聯軍進攻北京,鹹豐帝倉皇逃往承德,這時候他不得不再次啟用他的六弟替他善後,為他收拾爛攤子。鹹豐帝授命奕䜣為全權欽差大臣,負責與英法聯軍談判,并且簽訂了《北京條約》,待局勢穩定下來後,奕䜣上奏“借師助剿”,借洋人的力量鎮壓太平天國,但以肅順為首的強硬派卻以“遺禍将來”為借口,予以否定。以此為開端,肅順和奕䜣的沖突摩擦開始白熱化,緊接着,奕䜣奏請鹹豐帝回銮,鹹豐帝一度表示,要早日回銮,以定人心,但在一個月之後卻突然下旨,暫緩回銮,并且是由肅順一派代拟旨意。鹹豐帝在不長時間内,态度轉變如此之大,使奕䜣集團大為不滿,他們認為肅順集團設定重重阻礙,讓鹹豐帝遠離京師,就是為了影響甚至是控制鹹豐帝,以便把持朝中大權,并且肅順還處心積慮的阻止奕䜣前來熱河探視,此時的肅順如日中天,他已是禦前大臣、内務府大臣,以戶部尚書協辦大學士,署領侍衛内大臣,統領行在一切事務,成日圍在鹹豐帝身邊獻忠心;而恭親王奕䜣獨守京城,與鹹豐帝相隔數百裡之遙,鹹豐帝對他這個“鬼子六”的弟弟猜疑日深,至死都未曾再見上一面,這倆親兄弟永遠失去了彼此釋懷的機會。

鹹豐十一年七月(1861年8月),鹹豐帝在熱河行宮駕崩,在遺诏中他指定的“贊襄政務顧命八大臣”裡,有七人是肅順一黨,外加一個慣當老好人的額驸景壽,卻将宗室中與鹹豐帝最親的恭親王奕訢踢出顧命之列,排除于權力中心之外,肅順成為了“贊襄政務王大臣”,輔佐幼帝載淳,權勢達到了頂峰,盛極一時。這兩位“六爺”曆經多年的明争暗鬥,最終是由肅老六取得了階段性的勝利。

肅順大權在握,驕橫跋扈,目空一切,他認為自己是鹹豐遺命大臣,恭親王奕䜣也已經靠邊站了,自己的勢力又遍布朝野,他根本沒把慈禧、慈安和小皇帝載淳放在眼裡,隻當他們是蓋章機器。肅順在熱河行宮大殿上肆無忌憚,面對兩宮太後和小皇帝載淳動辄厲聲呵斥,“聲震殿陛,天子驚怖,至于涕泣,遺溺後衣”、“哓哓置辯,已無人臣禮”。相比肅順,二十六歲的慈禧似乎有些太嫩。但慈禧絕非一般女流,她是一個頗有野心的女人,她的目标是垂簾聽政,掌握實權!面對咄咄逼人的肅順,慈禧憂心忡忡,照這樣發展下去,肅順等人架空小皇帝、獨攬朝政隻是時間問題。該怎樣抗衡顧命八大臣的強權,又該怎樣保證她們孤兒寡母的安全,慈禧急切地想找到能幫助自己的人。與肅順有仇,又是自己的親戚,又有權謀和威望,想來想去,隻有恭親王奕䜣最合适了。暗流湧動下,慈禧和奕䜣達成政治交易(奕䜣支援慈禧垂簾聽政,慈禧支援奕䜣擔任議政王大臣),帝後勢力和親王勢力結成了反肅順政治聯盟。

奕䜣明白要對付肅順首先要抓軍權,當時北京周邊的部隊主要是由勝保統領,奕䜣想方設法着力籠絡住勝保,獲得軍隊的支援;其次大造輿論,為“垂簾”造勢,恭親王的親信多方疏通遊說,發動清議,聯絡人心,争取到了許多漢大臣以及蒙古親王的支援;最後奕䜣堅決要求赴行宮奔喪哭奠,争取到了與兩宮太後見面的機會,慈禧與奕䜣密談一個時辰,雙方達成共識:顧命八大臣決不可再留,慈禧遂密令恭親王奕䜣處置。奕䜣按照訓示,在北京加緊部署,兩宮太後從熱河一回到北京,便召見了恭親王奕䜣、大學士桂良、賈桢、周祖培和軍機大臣文祥組成的“反肅順”五人小組,正式提出了“垂簾聽政”的主張,并控訴顧命大臣的種種罪行,面谕“将載垣,端華、肅順革去爵職,拿交宗人府;景壽、穆蔭、匡源、杜翰、焦祐瀛着退出軍機處;派恭親王會同大學士、六部、九卿、翰、詹、科、道,将伊等應得之咎,分别輕重,按律定拟具奏;至皇太後應如何垂簾之儀,一并會議具奏”。奕訢手捧蓋有玉玺和先帝兩枚印章的聖旨,宣布解除了肅順等人的職務,當場逮捕了載垣、端華;又指令将景壽、穆蔭、匡源、杜翰、焦祐瀛等撤職查辦,嚴加看管。并派醇郡王奕譞在京郊密雲逮捕了護送梓宮回京的肅順。1861年11月8日,慈禧釋出上谕,否認鹹豐遺诏,下诏曆數載垣、端華、肅順等人的罪狀,下令将肅順斬首;讓載垣、端華自盡;另外五大臣則被革職或充軍。1861年11月11日,載淳正式登基,太後聽政,時年26歲的慈禧篡奪了清廷大權,宣布廢除八大臣原拟的祺祥年号,1862年改為同治元年,東、西兩宮太後垂簾聽政,加封恭親王奕訢為議政王大臣,軍機大臣領班。

“鬼子六”奕䜣終于扳倒了“肅老六”肅順,走上了權力巅峰,兩位“六爺”之間的龍争虎鬥以肅順被砍頭告一段落,隻是恭親王奕䜣沒曾料到,自己處心積慮、千辛萬苦的将小侄子扶上王位後,面對着早已經千瘡百孔,即将沉沒的大清王朝,他還沒來的及調轉船頭,便又被自己那位年輕嫂子輕而易舉的從權力山巅一腳踹了下去,從此曆史再也沒有給奕訢任何機會去掌舵大清了。