随着道光皇帝的驾崩,清王朝迎来了定都北京后的第七位皇帝一一咸丰皇帝,也是清王朝最后一位手握实权的皇帝。此时的大清王朝就犹如一艘航行在怒海狂涛之中的破船,风雨飘摇,在中华大地上延续了几千年的封建制度在咸丰帝即位后竟开始如抛物线般的急速没落,而他作为皇帝,无从回避,只能责无旁贷,勉力支撑,却又回天乏术,他痛心疾首,抱憾终身,而围绕着他生前身后的各种势力所展开的激烈的权力斗争又在不断地掉拨着清王朝这艘破船的船头驶向万丈深渊。

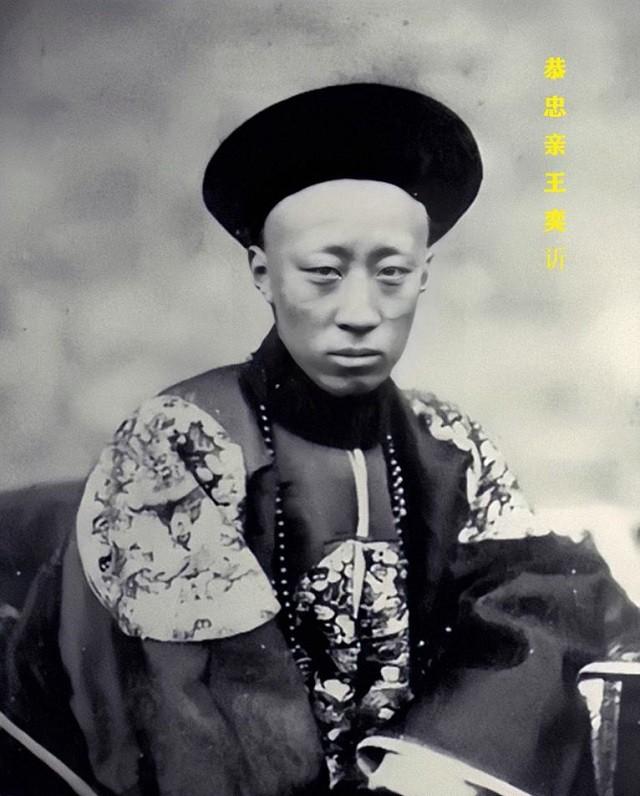

咸丰帝奕詝是道光帝第四子,他与道光帝第六子奕䜣共同由奕䜣的生母静贵妃抚养,两人年纪相仿,从小一起长大,亲密无间。道光帝对这两个儿子都很喜爱,欲将大位传给其中一人,但究竟传给谁,他一直在这两人之间举棋不定。随着两兄弟年龄渐长,在皇位的角逐中他们二人渐生嫌隙,虽然奕䜣聪慧机敏,能文能武,颇具才能,但奕詝棋高一着,处处展现仁孝,获得了道光帝的认可,将大位传给了奕詝,但作为补偿,又在遗诏中册封奕䜣为亲王。大位传承,名分已定,虽然咸丰与他这个六弟的情分与众不同,但皇权至上,皇帝九五之尊,至高无上,容不得任何人对其权威的挑战,哪怕是至亲之人,因此,在咸丰即位之初,便封他的弟弟皇六子奕䜣为恭亲王,“恭”字就是暗示“兄友弟恭”,即恭亲王不能再像从前那样恃才傲物,必须对他这个新皇帝恭恭敬敬、惟命是从,那么咸丰帝就可以给他的六弟无上的荣耀,否则也可以剥夺他的一切,可以说咸丰帝用心良苦。

这位恭亲王是个聪明人,人称“鬼子六”,对于手握皇权的咸丰帝,他不敢不恭,也不能不恭。始终心存戒心的咸丰帝对恭亲王的恭顺也做出了姿态,咸丰二年(1852年),他将京城里最好的王府一一曾经和珅的府邸赐给了他,但就是不给他干政的机会。然而,时局多艰,此时的大清朝已经面临着内忧外患的统治危机,即使咸丰帝再怎么勤于政事,也深感力不从心、疲于应付。随着南国烽烟四起,太平天国运动愈演愈烈,终于把这位“六爷”推到了历史的前台。面对太平天国北伐大军步步紧逼,咸丰帝和他身边的大臣们惊慌失措,大敌当前,保住清王朝的统治最要紧,咸丰帝很清楚奕䜣机敏过人、才略优于自己,时局紧迫,咸丰三年(1853年)他打破祖制,召奕䜣入军机行走,并特命其出任领班军机大臣,总览军国大计,直接对自己负全权责任。

奕䜣手握大权,终于可以一展抱负,他要力挽狂澜于既倒,一年之后即咸丰五年(1855年),在他的运筹帷幄之下,太平天国北伐军被扫灭一空,京城转危为安。咸丰帝悬在半空中的心终于放了下来,危机暂时解除了,他对自己这位六弟经年累月所积攒的猜忌之心终于爆发了,他不愿看到皇弟势力膨胀起来。很快,咸丰帝便利用奕䜣在其母封号问题上大做文章,严厉斥责奕䜣,并将其逐出军机处,剥夺一切职务。可怜奕䜣昨日还是军机领袖,权倾朝野,一夜之间便被一撸到底,仅剩亲王的空头衔了。在沉重打击了恭亲王这一派势力之后,咸丰帝急需在宗室之中寻找能够填补恭亲王空缺的合适人选。“走了鬼子六,来了肃老六”,大清的另一位狠人肃顺不失时机地走上了前台,咸丰帝要用肃顺向世人证明,道光帝将祖宗江山交给他,绝非所托非人。这让本没有任何交集的两位“六爷”自此开始了你死我活的龙争虎斗。

爱新觉罗·肃顺,满洲镶蓝旗人,郑献亲王济尔哈朗七世孙,郑亲王端华之弟,家中排行老六,属于远支宗室,到他这一代未得封爵,家底较薄。肃顺年轻时一直在侍卫处当差,直到道光十六年(1836年)十二月,考封三等辅国将军,委侍卫处散秩大臣,从二品官,食三品俸,道光二十四年(1844年)二月肃顺派在乾清门侍卫上行走,道光二十八年(1848年)三月署銮舆使,道光二十九年(1849年)二月,授奉宸苑卿,管理各园庭,正三品。在其兄郑亲王端华的引荐下,肃顺渐渐与咸丰产生交集,在初次见面时,肃顺便向咸丰帝提出“严禁令、重法纪、锄奸”的治国理念,这与咸丰帝廓清道光三十年来吏治腐败这一痼疾的意图不谋而合,让咸丰帝对肃顺另眼相看,在咸丰帝即位后,擢其为内阁学士,兼任副都统、护军统领、銮仪使。由于肃顺善于逢迎咸丰帝,办事老练周到,有胆有识,敢任事,有作为,不像那些暮气沉沉的臣子,一心只想不求无功,但求无过,浑浑噩噩的混日子。相处日久,咸丰帝无论是在感情上还是政务上,都对肃顺愈加倚重和信任,职务累获升迁,咸丰三年(1853年)正月授肃顺正黄旗蒙古副都统,二月署理銮舆使,九月署理正红旗护军都统。咸丰四年(1854年),授御前侍卫,迁工部侍郎,随后在礼部和户部也曾有过任职, 以后几月连得升迁,四月署理正红旗满洲副都统,授工部右侍郎,六月派充练兵翼长,闰七月调补正蓝旗满洲副都统,十月授礼部左侍郎,十二月署理镶白旗护军统领,咸丰五年(1855年)二月管理向导处事务,即总统大臣,为皇帝出巡作各种准备工作,是月还授左翼监督,四月授前锋营统领,正二品,负责“警哗宿卫”,不久太平天国北伐军失败,五月肃顺以筹办巡防记功,九月受命管理镶蓝旗总族长,十一月调补户部左侍郎兼管三库事务,十二月调补正白旗满洲副都统。在咸丰帝火箭式提拔下,肃顺跻身咸丰朝第一近臣,炙手可热,成为可以与恭亲王奕䜣分庭抗礼的政治势力,当咸丰帝贬黜恭亲王后,肃顺当仁不让的顶替了奕䜣,成为了大清王朝的总舵手。

肃顺掌权后,以铁腕的方式整肃官场政风,严厉打击贪污腐败,严惩渎职失职。其果断处理“戊午科场案”,将一品大员柏葰处斩;整顿财政积弊,从调查五宇官号账目入手,刨根究底,查处涉案人员几百人,抄没户部司员、商户及满族宗室数十家,即使是显赫一时的恭亲王府也没放过,王府首领太监孟来席及其家人被查抄,恭亲王侧福晋的父兄也被牵连;推行强硬外交,在中俄《瑷珲条约》谈判过程中一改往日朝廷的懦弱作风,毫不惧怕俄国人的威胁,对俄国人的过分要求,都予以坚决抵制,维护了民族尊严;在耆英议约违旨案发后,围绕耆英量刑定罪之事,朝中权臣争论不休,有的为其开脱罪责,有的则主张将其立即处斩,这两种政见分别以奕䜣和肃顺为代表,此时奕䜣虽赋闲,但其仍在皇族宗室中有较强的威信和政治势力,对耆英回京之事,奕䜣奏请将他定为绞监候,实际上是暗中为他寻找生机,肃顺则单衔奏请将耆英即行正法,以达到震慑满族亲贵,对外展现强硬态度的目的,咸丰帝最后决定处死耆英。面对大清王朝的颓势,肃顺看清了只有汉人才能挽救这一败局,显露出“万人皆睡他独醒”的政治敏感。当时清廷内部上至皇帝下至臣僚都没有意识到这一点,他们既无救国良策,又不愿放弃满汉藩篱之观念,只是抱着侥幸脱难的心理,等待时事转变。肃顺认为必须破除满汉观念,重用汉人,并施以对内重典治国、对外强硬等政策,才有可能使清王朝度过重重难关。江南地区连年战火严重危及到清政权的稳定,战争形势的进展已不容许清廷做出更多的摇摆,要么放权曾国藩以地方筹饷、领兵实权,争取战争形势的好转,要么听任形势发展,直至清廷灭亡。虽然放权曾国藩汉族将领以地方军政实权会危及中央集权,但仍能维持清王朝的存在,肃顺“两害相权取其轻”,决心重用汉士。他暗助曾国藩、再造左宗棠一度被传为佳话。肃顺身为满人,却最看不惯同族,对待满族下属,暴戾恣犷,如同奴隶,而对汉员则礼数有加。他曾说:“咱们旗人混蛋多,懂得什么?汉人是得罪不得的,他那支笔厉害得很啊!”

此时朝堂之上暗流涌动,奕䜣虽有一身抱负却被咸丰帝处处压制难以施展,而肃顺处事常常是雷霆手段,丝毫不拖泥带水,再加上咸丰帝的庇佑与维护,使得肃顺养成了目中无人、骄横专权的性格,这让奕䜣对肃顺没有半分好感,特别是在对待西方各列强国的态度上,两人意见针锋相对。咸丰十年(1860年)英法联军进攻北京,咸丰帝仓皇逃往承德,这时候他不得不再次启用他的六弟替他善后,为他收拾烂摊子。咸丰帝授命奕䜣为全权钦差大臣,负责与英法联军谈判,并且签订了《北京条约》,待局势稳定下来后,奕䜣上奏“借师助剿”,借洋人的力量镇压太平天国,但以肃顺为首的强硬派却以“遗祸将来”为借口,予以否定。以此为开端,肃顺和奕䜣的矛盾摩擦开始白热化,紧接着,奕䜣奏请咸丰帝回銮,咸丰帝一度表示,要早日回銮,以定人心,但在一个月之后却突然下旨,暂缓回銮,并且是由肃顺一派代拟旨意。咸丰帝在不长时间内,态度转变如此之大,使奕䜣集团大为不满,他们认为肃顺集团设置重重阻碍,让咸丰帝远离京师,就是为了影响甚至是控制咸丰帝,以便把持朝中大权,并且肃顺还处心积虑的阻止奕䜣前来热河探视,此时的肃顺如日中天,他已是御前大臣、内务府大臣,以户部尚书协办大学士,署领侍卫内大臣,统领行在一切事务,成日围在咸丰帝身边献忠心;而恭亲王奕䜣独守京城,与咸丰帝相隔数百里之遥,咸丰帝对他这个“鬼子六”的弟弟猜疑日深,至死都未曾再见上一面,这俩亲兄弟永远失去了彼此释怀的机会。

咸丰十一年七月(1861年8月),咸丰帝在热河行宫驾崩,在遗诏中他指定的“赞襄政务顾命八大臣”里,有七人是肃顺一党,外加一个惯当老好人的额驸景寿,却将宗室中与咸丰帝最亲的恭亲王奕訢踢出顾命之列,排除于权力中心之外,肃顺成为了“赞襄政务王大臣”,辅佐幼帝载淳,权势达到了顶峰,盛极一时。这两位“六爷”历经多年的明争暗斗,最终是由肃老六取得了阶段性的胜利。

肃顺大权在握,骄横跋扈,目空一切,他认为自己是咸丰遗命大臣,恭亲王奕䜣也已经靠边站了,自己的势力又遍布朝野,他根本没把慈禧、慈安和小皇帝载淳放在眼里,只当他们是盖章机器。肃顺在热河行宫大殿上肆无忌惮,面对两宫太后和小皇帝载淳动辄厉声呵斥,“声震殿陛,天子惊怖,至于涕泣,遗溺后衣”、“哓哓置辩,已无人臣礼”。相比肃顺,二十六岁的慈禧似乎有些太嫩。但慈禧绝非一般女流,她是一个颇有野心的女人,她的目标是垂帘听政,掌握实权!面对咄咄逼人的肃顺,慈禧忧心忡忡,照这样发展下去,肃顺等人架空小皇帝、独揽朝政只是时间问题。该怎样抗衡顾命八大臣的强权,又该怎样保证她们孤儿寡母的安全,慈禧急切地想找到能帮助自己的人。与肃顺有仇,又是自己的亲戚,又有权谋和威望,想来想去,只有恭亲王奕䜣最合适了。暗流涌动下,慈禧和奕䜣达成政治交易(奕䜣支持慈禧垂帘听政,慈禧支持奕䜣担任议政王大臣),帝后势力和亲王势力结成了反肃顺政治联盟。

奕䜣明白要对付肃顺首先要抓军权,当时北京周边的部队主要是由胜保统领,奕䜣想方设法着力笼络住胜保,获得军队的支持;其次大造舆论,为“垂帘”造势,恭亲王的亲信多方疏通游说,发动清议,联络人心,争取到了许多汉大臣以及蒙古亲王的支持;最后奕䜣坚决要求赴行宫奔丧哭奠,争取到了与两宫太后见面的机会,慈禧与奕䜣密谈一个时辰,双方达成共识:顾命八大臣决不可再留,慈禧遂密令恭亲王奕䜣处置。奕䜣按照指示,在北京加紧部署,两宫太后从热河一回到北京,便召见了恭亲王奕䜣、大学士桂良、贾桢、周祖培和军机大臣文祥组成的“反肃顺”五人小组,正式提出了“垂帘听政”的主张,并控诉顾命大臣的种种罪行,面谕“将载垣,端华、肃顺革去爵职,拿交宗人府;景寿、穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛着退出军机处;派恭亲王会同大学士、六部、九卿、翰、詹、科、道,将伊等应得之咎,分别轻重,按律定拟具奏;至皇太后应如何垂帘之仪,一并会议具奏”。奕訢手捧盖有玉玺和先帝两枚印章的圣旨,宣布解除了肃顺等人的职务,当场逮捕了载垣、端华;又命令将景寿、穆荫、匡源、杜翰、焦祐瀛等撤职查办,严加看管。并派醇郡王奕譞在京郊密云逮捕了护送梓宫回京的肃顺。1861年11月8日,慈禧发布上谕,否认咸丰遗诏,下诏历数载垣、端华、肃顺等人的罪状,下令将肃顺斩首;让载垣、端华自尽;另外五大臣则被革职或充军。1861年11月11日,载淳正式登基,太后听政,时年26岁的慈禧篡夺了清廷大权,宣布废除八大臣原拟的祺祥年号,1862年改为同治元年,东、西两宫太后垂帘听政,加封恭亲王奕訢为议政王大臣,军机大臣领班。

“鬼子六”奕䜣终于扳倒了“肃老六”肃顺,走上了权力巅峰,两位“六爷”之间的龙争虎斗以肃顺被砍头告一段落,只是恭亲王奕䜣没曾料到,自己处心积虑、千辛万苦的将小侄子扶上王位后,面对着早已经千疮百孔,即将沉没的大清王朝,他还没来的及调转船头,便又被自己那位年轻嫂子轻而易举的从权力山巅一脚踹了下去,从此历史再也没有给奕訢任何机会去掌舵大清了。