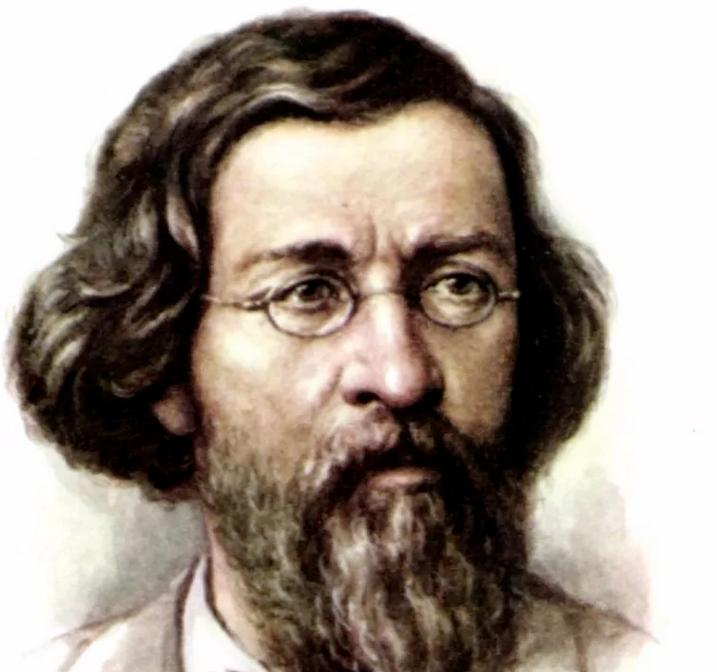

1889年10月29日,六十一歲的車爾尼切夫斯基去世。

"書蟲"

切爾尼切夫斯基的早年生活與杜布羅利波夫有許多相似之處。他也出生在一個儲藏豐富的牧師家庭,14歲以前在家接受教育,讀書,比平時讀得更多,并掌握了許多外語。切爾尼謝夫斯基在很小的時候就被稱為"書蟲"。

15歲時,切爾尼謝夫斯基被送到教會學校,但他對學校的課程不感興趣。18歲時,他被彼得伯勒大學錄取。在他五年的學習中,他深受歐洲思想的影響,特别是德國哲學,英國政治經濟學,法國烏托邦主義,閱讀了許多黑格爾和費爾巴哈的書,并且是别林斯基和赫林的追随者。

大學畢業後,切爾尼謝夫斯基回到家鄉當老師。受法國大革命和西方民主思想的影響,他開始寫作,并很快離開了高中講台。

1854年,切爾尼謝夫斯基進入進步雜志《現代人》,并于次年開始經營該雜志。他熱衷于像赫林創立的《鐘聲》一樣經營這本雜志,并以幽默的語氣攻擊沙皇政府和農奴制。但這引起了雜志内部的分裂,結果,幾位重量級作家,如圖格涅夫,離開了《現代人》。

從1855年到1831年,車爾尼雪夫斯基上司了《現代人》和《軍事論文》,并撰寫了大量關于哲學、經濟學、美學、文學、社會學和其他領域的文章。

切爾尼謝夫斯基不僅是一位成功的學者,也是一位充滿鬥志的政治評論家和文學評論家。他認為以和平方式解放農奴無異于尋魚,是以積極傳播農奴革命的思想,希望農奴進行革命。在卡爾尼謝夫斯基看來,俄國的出路隻能是農奴革命推翻封建專政,把土地還給人民,而且必須是土地的配置設定,而不是土地的止贖。

切爾尼謝夫斯基一進入俄羅斯文學界,就引起了廣泛的關注。二十七歲時,他通過碩士論文《藝術與現實之間的美學關系》展示了自己的才華,挑戰了著名的哲學家黑格爾。在這篇文章中,切爾尼謝夫斯基提出了一種新的文學觀,不是"藝術換藝術",而是藝術換現實。後來,另一位文學理論家畢薩列夫發展了他的想法。

"局外人"

在切裡尼舍夫斯基生平的日子裡,曆史的洪流一晃而上岸。

1848年卡爾·馬克思發表《共産黨宣言》,革命席卷德國、奧地利、匈牙利等國,成為"人民的春天"的曆史。當克裡米亞戰争于1853年爆發時,即使在錫諾普海戰和塞瓦斯托波爾戰争結束後,俄羅斯方面最終還是主動尋求并簽署了《巴黎條約》。根據《公約》的要求,黑海被中立化,俄羅斯将多瑙河口和南比薩拉比亞歸還給摩爾達維亞。1855年,尼古拉一世墜毀,亞曆山大二世登上王位。在内外的擔憂下,俄羅斯社會暗流湧動,人民期待"春天"。

1861年,沙皇廢除了農奴制,并在過渡期間宣布了一系列措施,以確定土地和财産問題的順利解決。在這個過程中,Krniszewski先生将他所看到的描述為"半空的杯子",并表示他更關心杯子裡的"什麼"而不是"什麼"。

Carniszewski像局外人一樣觀看,從人文主義的角度推廣進步思想,并呼籲農奴不要感激地向主人鞠躬。他認為,除了标題的改變之外,沒有任何實質性的變化。是以他總結道:"沙皇欺騙了我們,就像法國人和英國人一樣。是時候拿起杆子和斧頭了。"這就像向俄羅斯人民投擲重磅炸彈。

1863年年中,卡爾尼謝夫斯基掉進了彼得要塞監獄。即使在失去自由的日子裡,他也沒有停止戰鬥 - 與警察交談,絕食九天,最重要的是,完成了小說《該怎麼辦?》。

我們該怎麼辦?發表在《摩登人》雜志上,作者本人仍在獄中。1864年,Karniszewski在西伯利亞被判處14年苦役。後來,亞曆山大一世将苦役的期限減少到七年,但切爾尼切夫斯基在監獄裡度過了二十多年。

"我們該怎麼辦?"這是一部什麼樣的小說?為什麼一百多年來,幾代俄羅斯人一直在争先恐後地閱讀?

《生活教科書》《該怎麼辦》》

女主角薇拉和男主角洛霍夫和基爾薩諾夫都來自冷門小家庭。薇拉的父母迫切希望把女兒嫁給有權有錢的人,薇拉很痛苦。家庭教師洛霍夫幫助了薇拉,并與她組建了一個前衛的家庭。婚後他們互相尊重,但分居。薇拉開始靠自己謀生,并成為一名年輕的企業家。

薇拉 (1971年電影《該怎麼辦?》)

Lophoff (1971年電影 What to Do? 》)

洛霍夫的朋友基爾薩諾夫經常來訪,并逐漸愛上了薇拉。洛霍夫發現他對薇拉的感情不是真愛,而是朋友基爾薩諾夫和薇拉之間的感情。于是他把自己僞裝成自殺,世界就蒸發了。維拉獲得了前夫的死亡證明,有資格合法再婚,并正式嫁給了基爾薩諾夫。

基爾薩諾夫 (1971年電影《該怎麼辦?》)

書中的關鍵人物拉赫梅托夫,是俄羅斯批判現實主義文學中積極人物的最高典範,第一位職業革命家安德羅普霍夫等普通"新人"的形象與他相比,就像是宏偉宮殿中的普通房屋。他出身世,但從十幾歲起,他就一直在通過勞動、漫遊、嚴格的斯巴達甚至勤勞的僧侶式生活以及繁忙而危險的地下活動來磨練和調節自己,重塑自己,把一切都奉獻給養育他的人。人民的需要成為他思想和行動的唯一指南,同時他尋求提高人民的覺悟,這是1860年代和1970年代俄羅斯進步知識分子的共同特征。

拉赫梅托夫(1971年電影《該怎麼辦?

拉赫梅托夫最終成為了一名阿瑟爾,讓維拉和基爾薩諾夫知道洛普霍夫還活着。Lopkhoff的化名是Beaumont,也娶了Vera的女朋友Cartierina。此後,兩個家庭一直和睦相處。

五個"新人"的形象,在Erniszewski的腦海中架起了"理想國度"。

《俄羅斯的普羅米修斯》

1864年,Karniszewski以"國家罪人"的罪名被轉移到Usoliye,并在西伯利亞的一個鹽場服苦役。然而,地方官員擔心卡爾尼謝夫斯基的巨大影響力,要求将他撤職。1866年,他被轉移到Nibchu的亞曆山大工廠,次年被轉移到Akatoy監獄。1871年,經過艱苦的勞動,克爾尼謝夫斯基先生前往維柳斯克繼續服刑。1874年,他本應被釋放,但他拒絕送出請願書。在苦難的沉重日子裡,Karniszewski從未停止過他的筆。在此期間,他繼續撰寫政治論文和回憶錄,其中最重要的成就是将韋伯的十二卷通史從1884年到1888年從德文翻譯出來。1889年,Karniszewski回到了他的家鄉薩拉托夫。三個月後,他因病去世。

Karniszewski對他的烏托邦并不後悔,盡管有九人死亡。普列漢諾夫是第一位在俄羅斯和歐洲傳播的馬克思主義思想家,他稱他為"俄羅斯的普羅米修斯"。

"未來風暴中的年輕舵手"

切爾尼謝夫斯基将俄國革命民主的思想發展到了前所未有的高度。憑借豐富的著作和高尚的品質,他在俄羅斯人中享有很高的聲望,成為俄羅斯進步青年的偶像,為俄國革命運動提供了強大的動力。

切爾尼謝夫斯基是繼高貴的革命者之後登上曆史舞台的第二代俄國革命戰士,是平民知識分子革命最傑出的代表。列甯稱贊他為"前方風暴的年輕舵手"。

歡迎轉發分享,轉載請注明出處