盛世修大典,太平纂鴻帙。

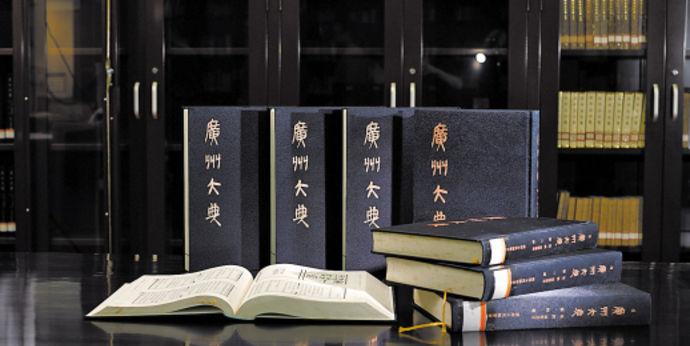

進入21世紀以來,全國各地掀起了新一輪規模、力度前所未有的地方文獻編纂出版熱潮。經十年磨一劍的《廣州大典》,通過系統搜集整理和搶救保護本土文獻典籍,接續了廣州的曆史文脈,自2015年面世以來便成為傳播城市文化精神的典範。

為促進地方文獻編纂出版與保護工作的進一步發展,由廣東省文化廳、國家圖書館(國家古籍保護中心)指導,廣州市委宣傳部、市文廣新局、市社科聯定于10月11日至12日聯合舉辦“地方文獻保護與整理出版研讨會”。來自全國20多個省(自治區、直轄市)的學界名家将聚首羊城,從存史、資政、勵志、育人的廣闊次元,共商以傳承地方文脈守護中華文化血脈之未來。

廣州大典叢部

★★★

放眼全國

各地掀起“盛世修典”空前熱潮

盛世修典。進入21世紀以來,随着我國經濟社會的持續發展,特别是在2007年初國務院辦公廳下發《關于進一步加強古籍保護工作的意見》後,“中華古籍保護計劃”正式實施,全國古籍普查登記作為其中一項重要工作随之開展。此外自2012年起全國可移動文物普查工作也在開展,全國各地曆史文獻遺存的“家底”逐漸清晰,相繼掀起了新一輪規模、力度前所未有的地方文獻編纂出版工作熱潮。

據不完全統計,最近十數年間,至少有40個地方文獻整理項目陸續啟動。除了省一級的地方文獻編纂出版,一些副省級城市乃至經濟文化相對發達的地級市也在組織本地的地方文獻編纂出版,以廣東廣州的《廣州大典》、江蘇南京的《金陵全書》、浙江杭州的《杭州全書》、福建泉州的《泉州文庫》等為代表。

學界人士認為,以上這些地方文獻編纂整理保護出版工程項目,為儲存地方文獻、延續地方文脈、弘揚地方文化、彰顯地方特色、傳播地方形象、助推地方學形成等方面,均發揮了不可替代的作用。

借助于大型地方文獻編纂出版工程項目,一些地方同時組建起相關的整理研究機構,如陝西師範大學國際長安學研究院、安徽大學徽學研究中心、浙江省越文化研究中心(紹興文理學院越文化研究院)、浙江師範大學浙學研究院、杭州國際城市學研究中心(杭州研究院)等。廣州大典研究中心位列其中。

《廣州大典》主編陳建華在王貴忱先生家中查閱古籍(2006年攝) 圖:羊城晚報

聚焦廣東與廣州

嶺南人文荟萃,積澱豐富曆史文獻

廣東曆史悠久,人文荟萃,曆代名人名家名作輩出,積澱了豐富的地方文獻。明清之際“嶺南三大家”之一屈大均嘗言:“廣東之文始尉佗” “自漢至明千有餘年,名卿巨公之輩出,醇儒逸士之蟬連,操觚染翰,多有存書” “始然于漢,熾于唐于宋,至有明乃照于四方矣” 。

追溯廣東文獻大規模整理,應始于明萬曆年間。時任廣東提學副使張翼邦編纂《嶺南文獻》。接踵而至的是明天啟七年(1627),廣東提刑按察司佥事楊瞿崃推出的《嶺南文獻軌範補遺》。至清代屈大均的《廣東文集》《廣東文選》、羅學鵬的《廣東文獻》、吳蘭修的《嶺南叢書》、黃登的《嶺南五朝詩選》、溫汝能的《粵東文海》《粵東詩海》、陳在謙的《嶺南文鈔》、吳道镕的《廣東文征》、陳蘭芝的《嶺南風雅》等,對彙集儲存廣東地方文獻都做出了卓越貢獻。

作為廣東省會,廣州是古代海上絲綢之路發祥地、中國近現代民主革命策源地,當仁不讓的嶺南文化中心地。自秦始皇三十三年(公元前214)建城,至今已有2200餘年的漫長曆史,至明清以來在中原文化、百越文化和海外文化的多重影響下形成了獨樹一幟的嶺南文化。期間所産生的大量珍貴地方曆史文獻成為記錄廣州發展脈絡、見證廣州發展曆程的載體。

清屈大均編纂的《廣東文集》是孤本,彌足珍貴。(南京圖書館藏)

承載曆史使命

《廣州大典》二期列入“十三五”課題

為傳承和接續曆史文脈,系統搜集整理和搶救保護廣州文獻典籍、傳播廣州曆史文化,在中共廣州市委宣傳部、廣東省文化廳策劃并組織下,早在2005年,廣州市先行先試,啟動《廣州大典》(以下簡稱“《大典》”)編纂工作。《大典》被列為廣州市“十一五”“十二五”時期的重點文化工程,2007年被全國古籍整理出版規劃上司小組評定為支援項目,2013年率先出版的《廣州大典·叢部》榮獲首屆南粵出版獎。

曆經十載之功,在廣東省立中山圖書館、中山大學圖書館、國家圖書館、上海圖書館為代表的75家海内外藏書機構和私人藏書家的支援下, 2015年4月《大典》第一期520冊完成影印出版,将1911年前清中葉廣州府所轄地域範圍内的4064種古籍文獻(總字數約3億)囊括其中,在拓展、輯轶、補遺的同時,基本上實作了對2000多年來廣府文獻搶救、整理和再生性保護的目标。廣州大典研究中心同年挂牌成立,辦公地設于城市cbd的廣州圖書館。中心負責人介紹,其主要任務除推動《大典》一期文獻續征拓展和研究外,重點是整理編纂出版自1912年至1949年民國時期廣東(含海南和廣西欽州、廉州地區)文獻工作。

《大典》的出版在全國産生了重要影響,時任文化部副部長周和平對《大典》給予評價:“由地方政府出巨資,地方文化部門主持編纂的大型文獻叢書,在全國尚屬首創。《廣州大典》樹立了一個良好的榜樣,值得倡導。”

目前,《廣州大典》二期(民國篇)編纂出版已列入2017年廣州市哲學社會科學發展“十三五”規劃重大課題。在國家民國文獻保護中心的支援下,被視為《大典》二期編纂出版突破口的《第一次國共合作時期廣東文獻彙編》,被納入2017年度民國文獻保護支援項目。

而自2013年起,廣州市委宣傳部設立《廣州大典》與廣州曆史文化研究課題專項資金,鼓勵海内外學術界充分利用大典豐富的文獻資源開展相關領域研究,積極發掘大典曆史文化價值。廣州大典研究中心也正持續推進《大典》有關後續編纂工作,其中《總目》于2017年完成編纂出版,《概要》即将出版,《大典》曲類文獻有望于2019年出版,《書志》撰寫任務協定簽訂全部完成并開始收到部分書志稿件,《大典》第二期(民國篇)編纂工作已啟動,并如期開通《大典》網絡服務平台。《廣州大典研究》集刊第一輯由社科文獻出版社于今年8月出版,今後每半年推出一輯。

清梁廷枏編纂的《粵海關志》是中國第一部地方海關專志。(中山圖書館藏)

20餘省專家

共赴“地方文獻保護與整理出版研讨會”

本次“地方文獻保護與整理出版研讨會”由廣州大典研究中心、國家圖書館出版社具體承辦,為期一天半,參會人員來自全國20多個省(自治區、直轄市),至截稿前已送出論文60餘篇。

惟楚有材,于斯為盛。以本次研讨會參會年歲最長、年屆80高齡的陽海清老先生為例,曾任湖北省圖書館辦公室主任、《圖書情報論壇》雜志主編、《續修四庫全書》編委、《中國古籍總目》常務編委、《中華大典》明清文學分典副主編等職,凝結其數十年心血的《現存湖北著作總錄》于前年出版,為《荊楚文庫》“文獻編”古籍部分和“方志編”書目的編纂、厘定奠定了基礎。

“文史學者要充當智庫,即要發揮自身所長,嚴肅認真整理、發掘地方文獻,為地方文化建設提供支援,而不是改變自己所學,削尖腦袋去搞所謂時髦的東西。”國家圖書館原黨委書記、常務副館長詹福瑞指出,近年來在高校、研究機構、政府中存在兩方面的深思:一方面,政府希望高校、研究機構成為政府的智庫,為地方社會經濟文化發展提供智力支援;另一方面,高校、研究機構也在想方設法成為政府支援的智庫。

地方文獻保護與整理出版研讨會組織方透露,從送出會議文章來看,既有談地方文獻編纂整理工作中的心得體會文章,也有以地方文獻為基礎開展地方文化研究的專業論文,既有宏觀層面的總體論述,也有微觀個案的深入研究,“絕大部分都是言之有物,各有所得,進而確定本次研讨會不會流于一般泛泛之談。”

文:廣州參考·廣州日報記者 何道岚 通訊員 穗宣廣州參考·廣州日報編輯 楚麗生