1867年,日本西南地區一批具有改革傾向的封建領主兼軍閥以“還政于天皇”的名義興兵讨伐當時控制中央政權的德川幕府。天皇頒發密诏确認其行為的合法性。10月14日,德川幕府的最後一代将軍德川慶喜辭職,還政于天皇,德川幕府的統治至此結束。1868年1月3日,明治天皇頒布王政複古诏書,正式宣布廢幕府,成立新的中央政府。倡導倒幕、主張改革的人士掌握了中央政權,是謂明治政府。明治政府從19世紀60年代末到70年代初推行了一系列有利于日本資本主義發展的改革政策與措施,開始了日本近代化的程序,構成了日本曆史發展的轉折點,史稱“明治維新”。

“明治維新”即日本近代化的主體力量具有濃郁封建色彩,其雖有近代化指向,但封建因素與日本傳統宗教神道教,在日本近代化中産生了強大影響并發揮着整合社會的作用,使得明治維新開始的同時,日本便走上了軍國主義的發展道路。明治政府建立伊始,就提出了“富國強兵”的口号。1868年3月14日以天皇名義發表的《宸翰》(即天皇禦筆信)中,即宣稱要“繼承列祖列宗之偉業”,“安撫爾等億兆,開拓萬裡波濤,布國威于四方”。1872年,明治政府頒布征兵令,旨在建立現役與常備役(即預備役)相結合的近代軍隊。至1890年,日本已擁有7個現役近代陸軍師團,人數達53000餘人;近30個常備役陸軍師團,人數達256000餘人。此外,海軍亦擁有近代艦隻25艘,總噸位達51000噸。并建立了遍布全國的軍事警察網,至1889年,已擁有首都警視廳和692個警察署,774個分署,1400餘個派出所。1890年,日本的近代工礦交通企業已達1653家,占主導地位的為軍工企業。1881年,明治政府頒布教育敕令,明确規定軍國主義思想為各級各類學校教學的基本内容之一,并在學校普遍開展軍事訓練。軍國主義不僅成了日本的國策方針,而且内化并構成了日本的國家體制。1874年頒布的陸軍省官制中規定:“陸軍卿(即大臣)由将官中任命。”這種體制後推廣至海軍部,明确了大臣的武官制。陸、海軍省作為政府的部門,必須由陸、海軍将官出任,此種體制實際上使軍方有效參預并制約了政府,并在實際上擁有了對政府的幹預權和否決權。隻要軍方的意圖得不到實作,就不派人參加政府,政府便無法組成,更談不到開展工作了。1878年,設立了參謀本部。參謀本部以将官為首腦,直屬天皇,與政府平行,參預國策方針的制定。參謀本部處理軍事事務,政府無權過問。參謀本部決定的軍令事項,可以直接下令軍部執行之。作為政府部門的軍部(陸、海軍省),在本質上也是以隸屬于參謀本部了,這就為參謀本部通過軍部幹涉政府開辟了通道。加之軍部大臣的武官制,軍方實際上完全控制了政府。

日本走上軍國主義道路首要原因在于明治維新是一場極不徹底的資産階級革命。明治維新的發動者、組織上司者大多為具有一定開明傾向及意識的地方封建領主兼軍閥。他們雖具有某些明确的資本主義價值取向,但更多的則是站在封建制度的立場上利用資本主義的某些因素。明治維新後,封建制度因素在各方面仍廣泛存在。政權體制基本保持了舊的模式。在新政府中當權的維新派,既發展着城市的近代資本主義工商業,又維系着舊有的封建領地。1872年明治政府頒發土地執照,僅承認德川幕府時期的地主和自耕農享有土地所有權,絕大部分農民仍然沒有土地,靠租佃地主的土地為生,封建生産關系在農村中仍占據着主導地位。城市中新興的工商業資産階級絕大多數淵源于與封建領主、軍閥、官僚存在廣泛聯系的高利貸商人,他們運用各種封建手段、方法及制度經營近代工商業,使封建關系盛行于近代工商業之中。資産階級的民主自由并未實行,封建思想意識普遍存在。大量封建因素融合進了日本資本主義的發展程序,封建地主階級的掠奪本性與資本主義原始積累的殘酷性相結合,構成了日本軍國主義(後發展至列甯稱之為軍事封建的帝國主義)的社會基礎。

日本走上軍國主義道路的另一原因在于日本的政治、文化傳統。日本封建社會産生的天皇制與封建軍閥及其軍事力量一直存在着緊密的關系。德川幕府時期即頌揚天皇乃創造日本國家的神的子孫,是日本唯一的最高君主世家,是日本社會的最高權威。盡管天皇的權力實際上被架空,但德川幕府借助于天皇的名義對全國實行精神統治,并挾天皇以令天下。明治維新又發端于西南封建領主兼軍閥以“還政于天皇”的名義讨伐幕府,并以“王政複古”的形式結束了德川幕府時代。明治政府直接與天皇制結合,中央政權一直操縱于具有實力的軍方或與軍方有廣泛聯系的人士之手。明治天皇利用軍方恢複與鞏固了自己的統治地位;軍方則利用天皇建立了其對于全國的實際上的控制,并利用傳統宗教神道教,強化天皇的至尊主宰地位以統馭社會,形成天皇—軍方并利用神道教的一體化社會體制。“天皇制從誕生的時候起就具有濃厚的軍國主義傾向,參謀本部的設立則正式宣告天皇制采取軍國主義了”。日本古代社會長期為封建軍閥所主宰。鐮倉幕府(源氏幕府)統治達150年,設于京都的室町幕府(足利氏幕府)統治達236年,設于東京的江戶幕府(德川幕府)統治達264年。長期的封建軍事力量的統治培育了日本的武士階層,并使封建軍閥混戰不斷。連續的戰争使“尚武”沿襲為日本社會的風氣,美國文化人類學者本尼迪克特稱之為“刀的傳統”。這種傳統附着于封建地主階級的兇殘性,塑造了日本封建文化的武士道精神。天長日久,它滲透進日本社會的各個領域,成為日本社會文化系統中極具影響的因素之一。明治維新後,構成了日本軍國主義的社會文化基礎。

後起的以軍國主義作為國策方針和國家體制的日本資本主義,更具有貪婪性和掠奪性,19世紀70年代之後,日本疾速走上了瘋狂的侵略擴張之路,其侵略擴張的矛頭首先指向中國。

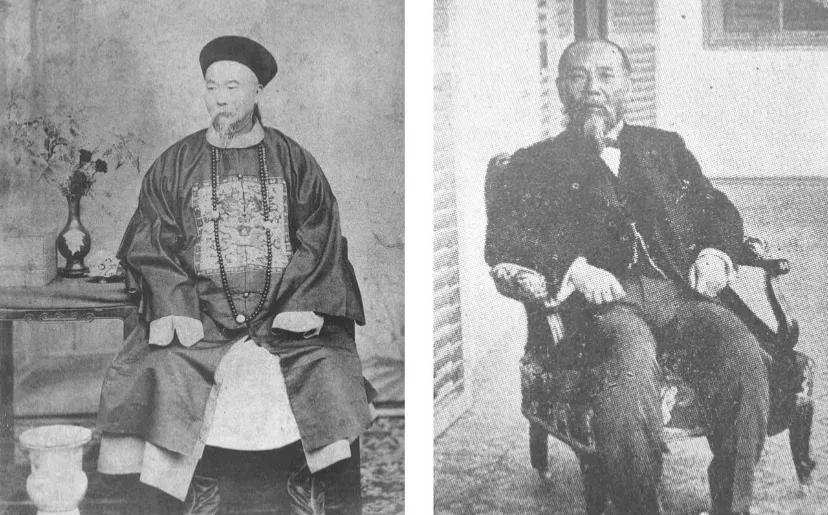

1874年,明治政府以報複台灣土著居民殺害琉球漂流民為借口,入侵中國領土台灣,中國清政府表示強烈抗議。日本派出參議兼内務大臣大久保利通擔任全權使節赴北京與清政府代表李鴻章進行談判,在英國駐華公使的斡旋下締結了《中日北京專約》。日本撤兵,中國則付出50萬兩白銀作為賠款以償還日軍的侵台費用。日本輕而易舉地勒索成功,進一步刺激了它的侵略擴張活動。1875年,日本海軍向北韓江華島炮台挑釁,威脅北韓。1876年2月與北韓締結了所謂友好通商條約。第一條寫道:“北韓是自主國……”當時的中國清政府與北韓之間為宗主國與附屬國的關系,開宗名義寫上此條,目的是否認這種既定關系,為日後與中國争奪對北韓的宗主國地位進而将侵略矛頭直指中國埋下伏筆。琉球自古以來為一獨立國家,但向中國納貢。明治政府一成立,便提出琉球為日本領土。1872年強迫琉球王室承認自己是屬于日本的琉球藩王。琉球人民反對日本的吞并,清政府也認為這是針對中國的挑釁。明治政府卻在用武力鎮壓了琉球人民的反抗之後,于1879年廢琉球藩,改設沖繩縣。侵略琉球引發了中日的尖銳對立,使兩國邁向戰争的邊緣。最終,日本依靠政治上與地理上的便利條件和西方列強的支援,不顧中國的抗議,吞并了琉球全島。明治政府的上述幾次侵略行徑,除入侵台灣外,名義上均是針對與中國存在着傳統宗屬關系的國家,但其實質是為直接侵略中國奠定基礎,掃清外圍。明治政府制定的“耀皇威于海外”的軍國主義方針,一直将中國視作其主要潛在敵手和擴張對象。1880年,參謀本部長山縣有朋在派遣人員潛入中國北京、天津竊取軍事情報的基礎上,編寫了《鄰邦兵備略》一文,彙集了中國的軍情,論述了中國的軍備,并呈奏明治天皇,其中強調必須準備中日戰争。為了準備對中國作戰,擴充軍備乃當務之急。力言“财政困難不能成為反對擴充軍備之理由,因為強兵為富國之本,而不是富國為強兵之本”。1890年3月,山縣有朋在呈給明治天皇的奏折中又強調:“國家獨立自衛之道有二:一曰捍衛主權線,不容他人侵害;二曰防護利益線,不失自己的有利地勢。何謂 ‘主權線’?國家之疆域是也。何謂“利益線’?即同我主權線的安全緊密相關之鄰近區域是也。”山縣有朋所言的日本的“利益線”,即指北韓與中國。山縣有朋的“衛國”之道即為:一防衛疆域,二吞并北韓,三入侵中國。此“衛國”之道深得明治天皇及明治政府的賞識,被定為日本的“根本國策”。甲午中日戰争初步印證了日本軍國主義的這一戰略方針。

1894年5月,北韓爆發東學黨起義。日本政府一面準備乘機出兵吞并北韓,一面又假惺惺誘使中國清政府答應北韓政府的請求,出兵北韓以鎮壓起義。日本誘使中國出兵完全是為自己出兵制造借口并進而挑起中日戰争。從6月初到7月初,在不到一個月的時間内,日本即以護送駐朝公使返任和保護僑民以及與中國享有對朝同等權益等為借口,出兵北韓達一萬餘人,占據了戰略要地,包圍了駐北韓牙山的清軍。7月25日,不宣而戰,突然襲擊中國派往北韓的陸海軍。清政府猝不及防,于8月1日倉促宣戰。甲午戰争前後曆時8個月,由于清政府腐敗的政治、軍事制度和消極防禦、失敗主義的指導方針,終于導緻中國戰敗。清政府于1895年4月17日被迫與日本簽訂了自《南京條約》以來最嚴重的喪權辱國條約——《馬關條約》。《馬關條約》規定:中國承認日本對北韓的控制;中國割讓遼東半島、台灣全島及其附屬島嶼給日本;賠償日本軍費2億兩白銀;增開沙市、重慶、蘇州、杭州四個通商口岸;日船可直駛以上各口,日本可在以上各口設立領事館、建造工廠、輸入商品和各種機器裝置;為保證中國履行條款,日軍暫時占領威海衛。日本奪取遼東半島,與沙俄在亞洲的侵略擴張發生了直接沖突,俄國聯合在遠東與英國競争的法、德兩國,要求日本退還遼東半島。日本雖被迫退還,但訛取了3000萬兩白銀的賠款作為代價,使中國被迫承擔的賠款總額達2.3億兩白銀。甲午戰争的最嚴重後果正在于此——日本用勒索的賠款高速進行了資本積累,發展了近代工商業,使其迅速跻身于帝國主義國家之列。中國則利用自己的錢鑄造了自己的宿敵。

1904年至1905年發生了日俄戰争。這場發生于中國旅順口及東北境内遼東半島的戰争,是日俄為争奪對中國東北控制權的帝國主義戰争。戰争以日本獲勝結束,沙俄将在中國遼東半島和東北南部的特權轉讓給了日本。之後,日俄又三次簽訂《日俄密約》,将中國東北北部和内蒙古東部劃為日本的勢力範圍。從此,日本将以上地區統稱之為“滿蒙”,視作其獨占地盤和進一步全面入侵中國的前沿基地。