1867年,日本西南地区一批具有改革倾向的封建领主兼军阀以“还政于天皇”的名义兴兵讨伐当时控制中央政权的德川幕府。天皇颁发密诏确认其行为的合法性。10月14日,德川幕府的最后一代将军德川庆喜辞职,还政于天皇,德川幕府的统治至此结束。1868年1月3日,明治天皇颁布王政复古诏书,正式宣布废幕府,成立新的中央政府。倡导倒幕、主张改革的人士掌握了中央政权,是谓明治政府。明治政府从19世纪60年代末到70年代初推行了一系列有利于日本资本主义发展的改革政策与措施,开始了日本近代化的进程,构成了日本历史发展的转折点,史称“明治维新”。

“明治维新”即日本近代化的主体力量具有浓郁封建色彩,其虽有近代化指向,但封建因素与日本传统宗教神道教,在日本近代化中产生了强大影响并发挥着整合社会的作用,使得明治维新开始的同时,日本便走上了军国主义的发展道路。明治政府建立伊始,就提出了“富国强兵”的口号。1868年3月14日以天皇名义发表的《宸翰》(即天皇御笔信)中,即宣称要“继承列祖列宗之伟业”,“安抚尔等亿兆,开拓万里波涛,布国威于四方”。1872年,明治政府颁布征兵令,旨在建立现役与常备役(即预备役)相结合的近代军队。至1890年,日本已拥有7个现役近代陆军师团,人数达53000余人;近30个常备役陆军师团,人数达256000余人。此外,海军亦拥有近代舰只25艘,总吨位达51000吨。并建立了遍布全国的军事警察网,至1889年,已拥有首都警视厅和692个警察署,774个分署,1400余个派出所。1890年,日本的近代工矿交通企业已达1653家,占主导地位的为军工企业。1881年,明治政府颁布教育敕令,明确规定军国主义思想为各级各类学校教学的基本内容之一,并在学校普遍开展军事训练。军国主义不仅成了日本的国策方针,而且内化并构成了日本的国家体制。1874年颁布的陆军省官制中规定:“陆军卿(即大臣)由将官中任命。”这种体制后推广至海军部,明确了大臣的武官制。陆、海军省作为政府的部门,必须由陆、海军将官出任,此种体制实际上使军方有效参预并制约了政府,并在实际上拥有了对政府的干预权和否决权。只要军方的意图得不到实现,就不派人参加政府,政府便无法组成,更谈不到开展工作了。1878年,设立了参谋本部。参谋本部以将官为首脑,直属天皇,与政府平行,参预国策方针的制定。参谋本部处理军事事务,政府无权过问。参谋本部决定的军令事项,可以直接下令军部执行之。作为政府部门的军部(陆、海军省),在本质上也因此隶属于参谋本部了,这就为参谋本部通过军部干涉政府开辟了通道。加之军部大臣的武官制,军方实际上完全控制了政府。

日本走上军国主义道路首要原因在于明治维新是一场极不彻底的资产阶级革命。明治维新的发动者、组织领导者大多为具有一定开明倾向及意识的地方封建领主兼军阀。他们虽具有某些明确的资本主义价值取向,但更多的则是站在封建制度的立场上利用资本主义的某些因素。明治维新后,封建制度因素在各方面仍广泛存在。政权体制基本保持了旧的模式。在新政府中当权的维新派,既发展着城市的近代资本主义工商业,又维系着旧有的封建领地。1872年明治政府颁发土地执照,仅承认德川幕府时期的地主和自耕农享有土地所有权,绝大部分农民仍然没有土地,靠租佃地主的土地为生,封建生产关系在农村中仍占据着主导地位。城市中新兴的工商业资产阶级绝大多数渊源于与封建领主、军阀、官僚存在广泛联系的高利贷商人,他们运用各种封建手段、方法及制度经营近代工商业,使封建关系盛行于近代工商业之中。资产阶级的民主自由并未实行,封建思想意识普遍存在。大量封建因素融合进了日本资本主义的发展进程,封建地主阶级的掠夺本性与资本主义原始积累的残酷性相结合,构成了日本军国主义(后发展至列宁称之为军事封建的帝国主义)的社会基础。

日本走上军国主义道路的另一原因在于日本的政治、文化传统。日本封建社会产生的天皇制与封建军阀及其军事力量一直存在着紧密的关系。德川幕府时期即颂扬天皇乃创造日本国家的神的子孙,是日本唯一的最高君主世家,是日本社会的最高权威。尽管天皇的权力实际上被架空,但德川幕府借助于天皇的名义对全国实行精神统治,并挟天皇以令天下。明治维新又发端于西南封建领主兼军阀以“还政于天皇”的名义讨伐幕府,并以“王政复古”的形式结束了德川幕府时代。明治政府直接与天皇制结合,中央政权一直操纵于具有实力的军方或与军方有广泛联系的人士之手。明治天皇利用军方恢复与巩固了自己的统治地位;军方则利用天皇建立了其对于全国的实际上的控制,并利用传统宗教神道教,强化天皇的至尊主宰地位以统驭社会,形成天皇—军方并利用神道教的一体化社会体制。“天皇制从诞生的时候起就具有浓厚的军国主义倾向,参谋本部的设立则正式宣告天皇制采取军国主义了”。日本古代社会长期为封建军阀所主宰。镰仓幕府(源氏幕府)统治达150年,设于京都的室町幕府(足利氏幕府)统治达236年,设于东京的江户幕府(德川幕府)统治达264年。长期的封建军事力量的统治培育了日本的武士阶层,并使封建军阀混战不断。连续的战争使“尚武”沿袭为日本社会的风气,美国文化人类学者本尼迪克特称之为“刀的传统”。这种传统附着于封建地主阶级的凶残性,塑造了日本封建文化的武士道精神。天长日久,它渗透进日本社会的各个领域,成为日本社会文化系统中极具影响的因素之一。明治维新后,构成了日本军国主义的社会文化基础。

后起的以军国主义作为国策方针和国家体制的日本资本主义,更具有贪婪性和掠夺性,19世纪70年代之后,日本疾速走上了疯狂的侵略扩张之路,其侵略扩张的矛头首先指向中国。

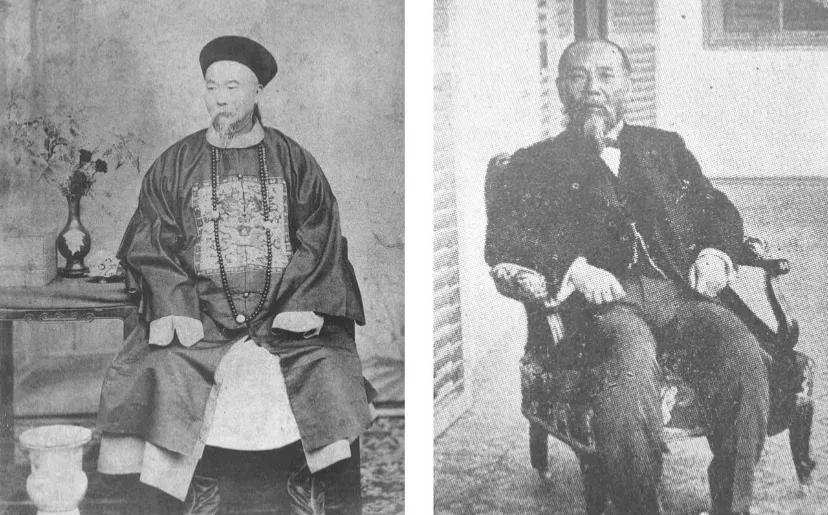

1874年,明治政府以报复台湾土著居民杀害琉球漂流民为借口,入侵中国领土台湾,中国清政府表示强烈抗议。日本派出参议兼内务大臣大久保利通担任全权使节赴北京与清政府代表李鸿章进行谈判,在英国驻华公使的斡旋下缔结了《中日北京专约》。日本撤兵,中国则付出50万两白银作为赔款以偿还日军的侵台费用。日本轻而易举地勒索成功,进一步刺激了它的侵略扩张活动。1875年,日本海军向朝鲜江华岛炮台挑衅,威胁朝鲜。1876年2月与朝鲜缔结了所谓友好通商条约。第一条写道:“朝鲜是自主国……”当时的中国清政府与朝鲜之间为宗主国与附属国的关系,开宗名义写上此条,目的是否认这种既定关系,为日后与中国争夺对朝鲜的宗主国地位进而将侵略矛头直指中国埋下伏笔。琉球自古以来为一独立国家,但向中国纳贡。明治政府一成立,便提出琉球为日本领土。1872年强迫琉球王室承认自己是属于日本的琉球藩王。琉球人民反对日本的吞并,清政府也认为这是针对中国的挑衅。明治政府却在用武力镇压了琉球人民的反抗之后,于1879年废琉球藩,改设冲绳县。侵略琉球引发了中日的尖锐对立,使两国迈向战争的边缘。最终,日本依靠政治上与地理上的便利条件和西方列强的支持,不顾中国的抗议,吞并了琉球全岛。明治政府的上述几次侵略行径,除入侵台湾外,名义上均是针对与中国存在着传统宗属关系的国家,但其实质是为直接侵略中国奠定基础,扫清外围。明治政府制定的“耀皇威于海外”的军国主义方针,一直将中国视作其主要潜在敌手和扩张对象。1880年,参谋本部长山县有朋在派遣人员潜入中国北京、天津窃取军事情报的基础上,编写了《邻邦兵备略》一文,汇集了中国的军情,论述了中国的军备,并呈奏明治天皇,其中强调必须准备中日战争。为了准备对中国作战,扩充军备乃当务之急。力言“财政困难不能成为反对扩充军备之理由,因为强兵为富国之本,而不是富国为强兵之本”。1890年3月,山县有朋在呈给明治天皇的奏折中又强调:“国家独立自卫之道有二:一曰捍卫主权线,不容他人侵害;二曰防护利益线,不失自己的有利地势。何谓 ‘主权线’?国家之疆域是也。何谓“利益线’?即同我主权线的安全紧密相关之邻近区域是也。”山县有朋所言的日本的“利益线”,即指朝鲜与中国。山县有朋的“卫国”之道即为:一防卫疆域,二吞并朝鲜,三入侵中国。此“卫国”之道深得明治天皇及明治政府的赏识,被定为日本的“根本国策”。甲午中日战争初步印证了日本军国主义的这一战略方针。

1894年5月,朝鲜爆发东学党起义。日本政府一面准备乘机出兵吞并朝鲜,一面又假惺惺诱使中国清政府答应朝鲜政府的请求,出兵朝鲜以镇压起义。日本诱使中国出兵完全是为自己出兵制造借口并进而挑起中日战争。从6月初到7月初,在不到一个月的时间内,日本即以护送驻朝公使返任和保护侨民以及与中国享有对朝同等权益等为借口,出兵朝鲜达一万余人,占据了战略要地,包围了驻朝鲜牙山的清军。7月25日,不宣而战,突然袭击中国派往朝鲜的陆海军。清政府猝不及防,于8月1日仓促宣战。甲午战争前后历时8个月,由于清政府腐败的政治、军事制度和消极防御、失败主义的指导方针,终于导致中国战败。清政府于1895年4月17日被迫与日本签订了自《南京条约》以来最严重的丧权辱国条约——《马关条约》。《马关条约》规定:中国承认日本对朝鲜的控制;中国割让辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿给日本;赔偿日本军费2亿两白银;增开沙市、重庆、苏州、杭州四个通商口岸;日船可直驶以上各口,日本可在以上各口设立领事馆、建造工厂、输入商品和各种机器设备;为保证中国履行条款,日军暂时占领威海卫。日本夺取辽东半岛,与沙俄在亚洲的侵略扩张发生了直接冲突,俄国联合在远东与英国竞争的法、德两国,要求日本退还辽东半岛。日本虽被迫退还,但讹取了3000万两白银的赔款作为代价,使中国被迫承担的赔款总额达2.3亿两白银。甲午战争的最严重后果正在于此——日本用勒索的赔款高速进行了资本积累,发展了近代工商业,使其迅速跻身于帝国主义国家之列。中国则利用自己的钱铸造了自己的宿敌。

1904年至1905年发生了日俄战争。这场发生于中国旅顺口及东北境内辽东半岛的战争,是日俄为争夺对中国东北控制权的帝国主义战争。战争以日本获胜结束,沙俄将在中国辽东半岛和东北南部的特权转让给了日本。之后,日俄又三次签订《日俄密约》,将中国东北北部和内蒙古东部划为日本的势力范围。从此,日本将以上地区统称之为“满蒙”,视作其独占地盘和进一步全面入侵中国的前沿基地。